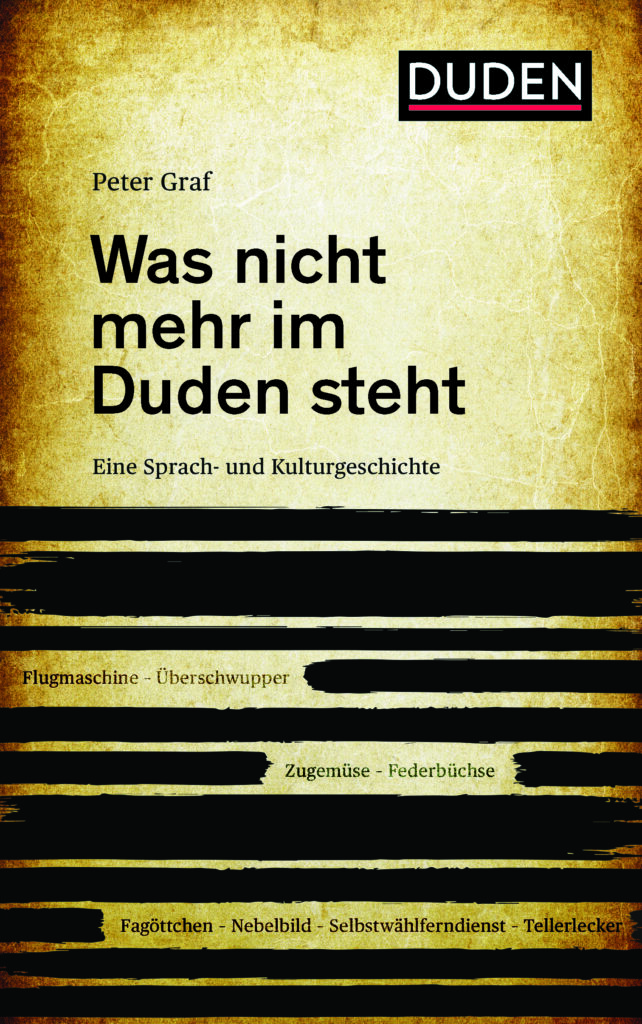

Duden-Verlag (Hrsg.): Kleines Kuriositätenkabinett der deutschen Sprache

Inhalt:

Die deutsche Sprache ist sonderbar, abenteuerlich, komisch, manchmal skurril- und absolut liebenswert.

Dieses Büchlein versammelt sie alle: Die Wortschönheiten, die Längenungetüme, die peniblen Regeln und die irren Ausnahmen.

Folgen Sie uns in das Kuriositätenkabinett der deutschen Sprache und lassen Sie sich verzaubern von den herrlichen Sonderbarkeiten, die unsere Sprache zum Leuchten bringen. (Klappentext)

Rezension:

Deutsche Sprache, schwere Sprache, wusste schon Mark Twain zu sagen, dem zu Folge es um die dreißig Jahre dauert, bis man diese ansatzweise gelernt hätte. Tatsächlich gibt es einfachere Sprachen, und so verwundert es nicht, dass selbst die hier Geborenen immer wieder über Auswüchse, Ausnahmen und Kuriositäten stolpern.

Alleine, die Duden-Redaktion bekommt jährlich dutzende Anfragen zur richtigen Anwendung der Sprache, so dass es einmal Zeit wurde, die kleinen Juwelen des Deutschem zu sichten. Herausgekommen dabei ist das hier vorliegende kleine „Kuriositätenkabinett der deutschen Sprache“.

Überschaubar ist das Format, auch vom Umfang her ist dieses besondere Lexikon nicht besonders, doch wer es aufschlägt, entdeckt viel Kreativität in der Gestaltung einerseits, natürlich auch, welche Lust an der Recherche die Duden-Redaktion selbst gehabt haben muss.

Wie groß ist der Anteil tatsächlicher Anglizismen an unserer Sprache, welche Wörter und Begriffe haben vom Deutschen in andere Sprachen ihren Weg gefunden? Welches ist das Wort mit den meisten enthaltenen Zusammensetzungen? Und wo sagt man wie, zu dem Rest vom Apfel?

Dabei ist dies kein starres Lexikon. Die Form wird aufgelöst, durch grafische Spielereien, die die Thematik auflockern. Mit einem Blick vermag man den Inhalt zu erfassen, manchmal auch gedanklich zu ergänzen. Tatsächlich wird für das Werk kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, doch schon dieser kleine Teil Besonderheiten fasziniert.

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch ist mit 58 Buchstaben der längste Ortsname Europa. Der walisische Ort ist mit dem Dorf Y in Frankreich verschwistert. Platz 1 der kürzesten Ortsnamen Europas miss sich Y alledings mit mehreren Orten namens Å in Norwegen, Schweden und Dänemark teilen.

Vieles hat der Lesende bereits geahnt, viel wird mit der Lektüre an Wissen hinzukommen. Welche Orte etwa, haben den kürzesten Ortsnamen, welcher Ort den, mit den meisten Buchstaben? Welche Wörter kommen in Texten allgemein, in Romanen besonders häufig vor und wie viele Beispiele gibt es für Wörter mit mehreren aufeinander folgenden Vokalen? Welche Buchstaben kommen wie häufig vor? Und, ist nicht jeder von uns unbewusst eigentlich ein Lateiner?

Es gibt viel zu entdecken und hier lädt der Duden-Verlag einmal ausdrücklich dazu ein. Aus der Lektüre, die eher einem Forschen gleicht, Fließtext sucht man hier fast vergeblich, geht man in jedem Fall schlauer hervor. Eines der guten und unterhaltsamen Lexika. Oder Lexikons? 😉

Autoren:

Iris Glahn und Jürgen C. Hess zeichnen sich für die redaktionelle Erarbeitung des vorliegenden Werkes aus dem Duden-Verlag verantwortlich. Zunächst wurde der Duden erstmalig 1880 herausgegeben, im Zuge der deutschen Teilung wurden in Ost und West unterschiedliche Rechtschreibsammlungen herausgegeben, bevor 1991 der Einheitsduden veröffentlicht wurde.

Bis zur Reform der deutschen Rechtschreibung war der Duden maßgebend für die amtliche Rechtschreibung. Inzwischen wird er aufgrund der aktuellen amtlichen Rechtschreibregeln des Rats für deutsche Rechtschreibung erstellt. Immer wieder erscheinen zudem weitere Fachbücher und Ergänzungsliteratur, zuletzt 2020 das vorliegende Werk.

Duden-Verlag (Hrsg.): Kleines Kuriositätenkabinett der deutschen Sprache Weiterlesen »