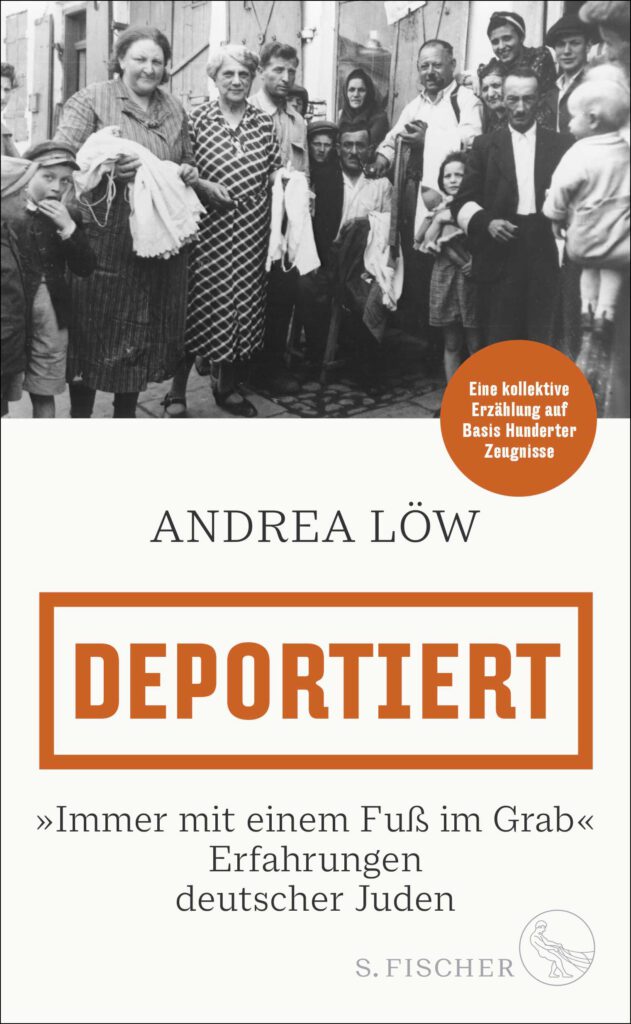

Andrea Löw: Deportiert

Inhalt:

Der Deportationsbefehl war unerbittlich – ein Koffer war erlaubt, es blieb kaum Zeit, um alles zu regeln und Abschied zu nehmen. Dann wurden sie aus ihrem bisherigen Leben gerissen. Ab Herbst 1941 wurden die im Deutschen Reich verbliebenen Jüdinnen und Juden systematisch „nach Osten“ deportiert.

Meisterhaft verwebt Andrea Löw ihre Geschichten zu einer Erzählung, deren Lektüre die ganze Ungeheuerlichkeit des Verbrechens emotional bewusst macht. Indem sie selbst zu Wort kommen, werden die Menschen sichtbar – als Mütter, Kinder, Großeltern, als Liebende, als Junge und Alte. Sie schildert ihre Ängste und Hoffnungen, die Stationen bis zur Abreise, den Transport. Die meisten erwartete am Ziel der sichere Tod, die Überlebenden berichten von Gefangenschaft, Flucht und Rettung. (Klappentext)

Rezension:

Am Anfang mussten sie entscheiden, was sie auf die Fahrt ins Ungewisse mitnehmen sollten. Nicht mehr als ein Koffer voll durfte es sein. Was würde man in der Fremde, Zielort unbekannt, benötigen? Viele liebgewonnene Dinge, Erinnerungsstücke, mussten sie zurücklassen. Den wenigen, die es schafften, bis Kriegsende die Qualen und unvorstellbare Gewalt durchzustehen, blieb zum Schluss kaum mehr das Leben und das, was sie am Leibe trugen.

Zu viele Jüdinnen und Juden war dies nicht vermocht. Einige der überlebenden Jüdinnen und Juden jedoch legten nach dem Krieg Zeugnis von dem unmenschlichen Grausamkeiten ab. Wie erlebten sie den Erhalt des Deportationsbefehls, die Deportation selbst, das Leben im Ghetto, die Razzien der SS, Konzentrationslager Todesmärsche? Wie schafften es einige zu überleben, was zu vielen zum Verhängnis wurde?

Ich weiß nicht, was vor mir liegt, vielleicht ist das gut so.

Andrea Löw: Deportiert

Die Historikerin Andrea Löw hat anhand von Berichten, Tagebüchern und transkribierten Interviews eine Chronik der schrecklichsten Ereignisse der jüngeren Zeitgeschichte aus Sicht derer geschaffen, die ihr zum Opfer fielen, was gerade jetzt immer wichtiger wird, je weniger Zeitzeugen uns davon erzählen können. Entstanden ist so aus hunderten Quellen ein Gesamtbild, welches verständlich zu machen versucht, was kaum zu begreifen ist.

Zu begreifen war, bereits zum Zeitpunkt des Geschehens, wurden zumindest die ersten Opfer des Holocaust zu Beginn noch im Unklaren über ihr weiteres Schicksal gelassen, während später nach und nach aus Gerüchten aus dem Osten ein immer klareres Bild die grausame Realität zeigte.

Wenn so etwas möglich war, was gibt es dann noch? Wozu noch Krieg? Wozu noch Hunger? Wozu noch Welt?

Andrea Löw: Deportiert

Dabei erläutert die Autorin zunächst ihre Herangehensweise anhand der Quellenlage, die sich vor allem aufgrund ihrer Anzahl auf die deutschsprachige jüdische Gemeinschaft beschränkt, sowie auf die Ghettos in Litzmannstadt und Riga konzentriert, wobei auch andere Schauplätze beleuchtet werden. Erzählt wird ab dem Zeitpunkt des Deportationsbescheids, die vorhergehende menschliche Entrechtung wird zugunsten des Blickwinkels außen vorgelassen, wobei hier auf bereits zahlreich existierende Literatur verwiesen wird.

Entlang eines Zeitstrahl hangelt sich die Autorin durch eine immer dichtere Abfolge von unmenschlichen Grausamkeiten, bei der winzige intuitiv gefällte Entscheidungen über Weiterleben oder Tod entscheiden konnten.

Auf der Seite liegend, Oberkörper und Füße von verschiedenen Nachbarn eng gepresst, erzeugte dieses Liegen das Gefühl sich bereits in einem Massengrab zu befinden […]

Andrea Löw: Deportiert

Ungeschönt erzählt das Sachbuch von einer Vernichtungsmaschinerie aus der Sicht ihrer Opfer, die sich einer immer brutaleren Unausweichlichkeit entgegen sahen, jedoch auch, was menschlicher Überlebenswille und Erfindungsreichtum zu überstehen vermag. Dicht verweben sich die einzelnen Biografien zu einem Gesamtbild, welches nicht unberührt lassen kann.

Andrea Löw setzt damit jene, über die sie schreibt und allzu vielen, deren Gedanken nicht dokumentiert wurden, ein Denkmal und hat mit „Deportiert“ einen wichtigen Bestandteil innerhalb der Bücher gegen das Vergessen geschaffen. Ergänzt wird die Lektüre mit einem ausführlichen Personenregister und Quellenverzeichnis zur Unterfütterung des Gelesenen.

Autorin:

Andrea Löw wurde 1973 in Hagen geboren und ist eine deutsche Historikerin. Sie studierte Geschichte, Germanistik, Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften in Bochum, wo sie promovierte. Von 2004 bis 2007 war sie an der Arbeitsstelle Holocaustliteratur der Justus-Liebig-Universität Gießen tätig.

Seit 2007 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts für Zeitgeschichte beschäftigt, zunächst in Berlin, danach in München. Dort ist sie seit 2013 stellvertretende Leiterin des Zentrums für Holocaust-Studien. Des Weiteren lehrt sie an der Universität Mannheim . wirkt als Redakteurin des Online-Journals Sehepunkte mit. Sie forscht und betreut Projekte zur NS-Judenverfolgung, insb. zum Themenkomplex Ghettos im deutsch besetzten Polen. Löw ist Autorin mehrerer Bücher.

Andrea Löw: Deportiert Weiterlesen »