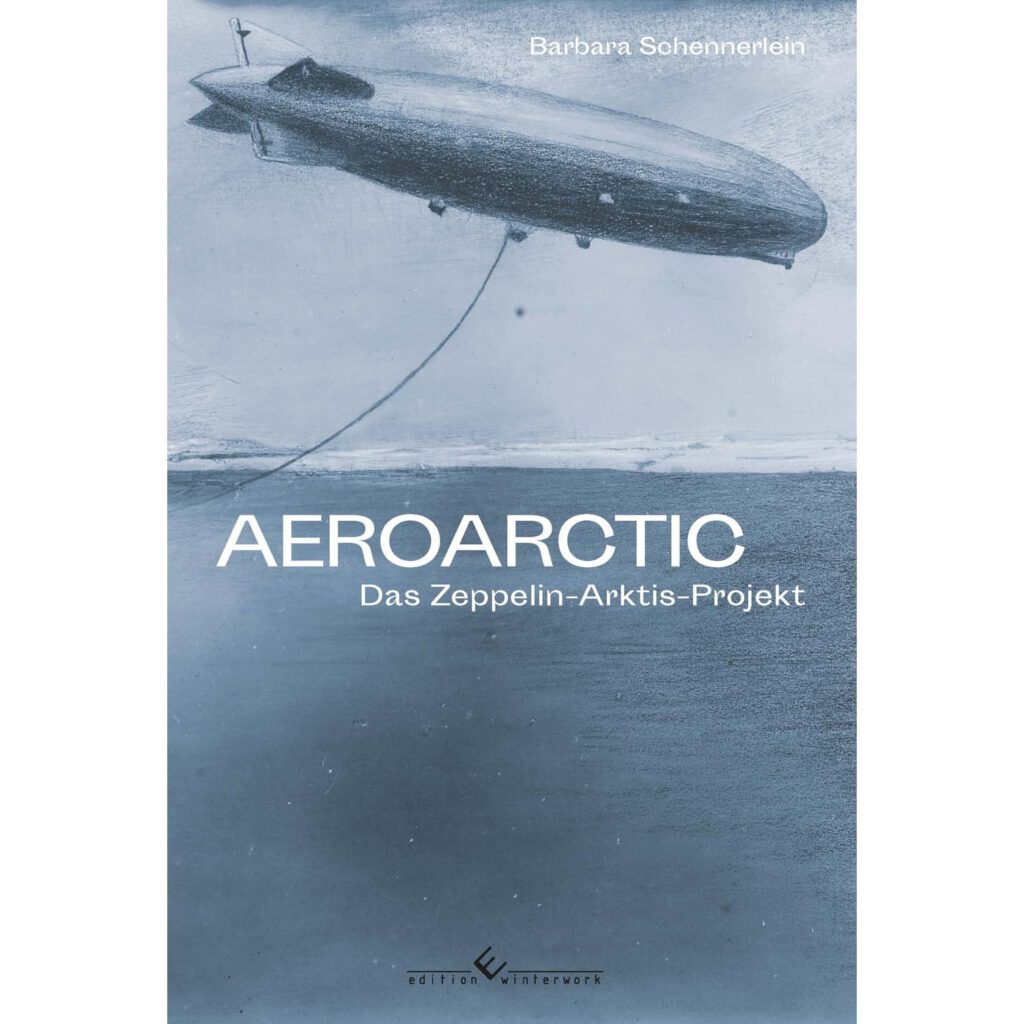

Barbara Schennerlein: Aeroarctic

nhalt:

Sommer 1931. Das Luftschiff Graf Zeppelin steigt zu seiner aufsehenerregenden Forschungsfahrt über noch unentdeckte Polargebiete auf. Wie gelang es der Gesellschaft Aeroarctic, das Projekt zum Erfolg zu führen – trotz enormer politischer und wirtschaftlicher Hürden? Und was hat es mit dem Mythos auf sich, der nach der Expedition entstand?

Rezension:

Zwischen den beiden Weltkriegen eröffnete sich ein kurzes Zeitfenster, der vielzitierte Mantel der Geschichte, in dem Pioniergeist und Kooperation zwischen Ländern möglich war, die sich später spinnefeind werden sollten, noch aber ihre Rolle suchten. Dies galt vor allem für Deutschland auf der einen Seite, dem kaum ein anderer Spielraum als den der Wissenschaft blieb, um sich international wieder Bedeutung zu verleihen, als auch für die Sowjetunion, die nach Jahren des Bürgerkriegs ebenso in der großen Politik isoliert gewesen ist. Da kam dieses ambitionierte Projekt gerade Recht.

Mit einem Zeppelin wollten Wissenschaftler die Arktis erkundigen. Doch vorab galt es riesige wirtschaftliche und politische Hürden zu bewältigen. Die Ingenieurwissenschaftlerin Barbara Schennerlein berichtet in ihrem gut recherchierten Sachbuch von diesem einmaligen, sehr besonderen und heute fast vergessenen wissenschaftlichen Unternehmen.

LZ 127 Graf Zeppelin, dieser fabelhafte, silberne Fisch, der da ruhig im Ozean der Luft schwamm, diese Märchenerscheinung, die mit der silbrigen Himmelsbläue in eins zu verschmelzen schien.

Hugo Eckener

Die Faszination Eis ist heute immer noch etwas, in der große Pioniertaten möglich sind, doch galt dies im besonderen Maße zu einer Zeit, als die Flugtechnik am Anfang ihrer Entwicklung stand und noch immer große Teile der Landkarte schwer zugänglich waren oder noch gänzlich unbekannt. Detailliert beschreibt die Autorin, wie Männer aus unterschiedlichen Beweggründen zur Zusammenarbeit fanden und über nationale Grenzen, die heute noch starrer waren als damals, begannen ein Projekt von bis dato nicht bekannter Größenordnung zu formen, mit denen man neue Grundlagen für die Wissenschaft legen, andererseits aber auch die Tauglichkeit des Luftschiffs für die Polargebiete unter Beweis stellen wollte.

Doch, wie nachhaltig war dieses Projekt eigentlich, welche Fallstricke mussten Männer wie Walther Bruns oder Huho Eckener, zeitweise auch Fridtjof Nansen überwinden, ob politischer oder wissenschaftlicher Natur, was genau wollte man überhaupt erkunden, wo doch so viele offene Fragen vor allem einen engen finanziellen Spielraum gegenüber stehen sollten. Die Autorin zeigt auf Grundlage intensiver Recherchen das Werden eines internationalen Projektes, welches so erst Jahrzehnte später wieder möglich sein sollte. Dabei nutzt sie eine, teilweise erst durch sie, zusammengeführte Quellenlage, ergänzt durch vielseitiges Karten- und Bildmaterial, um uns in diese Zeit eintauchen zu lassen, die von Pioniergeist bestimmt gewesen ist.

Das liest sich fast filmisch, zu weilen wie ein dicht gepackter Krimi. Sehr detailliert beleuchtet Barbara Schennerlein das „Zeppelin-Arktis-Projekt“, und die Ergebnisse der daraus resultierenden Forschungen, die in Teilen noch später von der Fachwelt gewürdigt wurden und Basis für weitere wissenschaftliche Arbeiten bilden sollten. Sie zeigt aber auch den sehr steinigen Weg von Vorhaben dieser Größenordnung in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten und welche Auswirkungen das Mit- und Gegeneinander verschiedener Interessen hatte, sowie warum nur für einen kurzen aber bezeichnenden Moment der Geschichte der Zeppelin das Mittel der Wahl gewesen ist.

Zusammengefasst ergibt sich eine spannende wissenschaftliche, aber durchaus literarisch zu lesende Dokumentation, die man mit diesem Sachbuch in den Händen hält. Die Faszination Arktis und Begeisterung für die technische Pionierleistung, die hier beschrieben wird, schimmert in jeder einzelnen Zeile durch. Wer einen heute fast vergessenen Aspekt der Polarforschung, unter deutscher Federführung wohlgemerkt, erkunden möchte, ist diese Lektüre wohl zu empfehlen.

Instagram der Autorin: Hier klicken.

Autorin:

Barbara Schennerlein ist eine deutsche Integnieurwissenschaftlerin und Autorin. Sie forscht zur Geschichte der Erschließung der Polarregionen und war Mitglied einer kleinen Forschergruppe, die die seit Jahrzehnten verlassene Polarstation Buchta Tichaja zu neuem Leben erweckten. Bevor sie sich vollständig den Studien zur Polargeschichte widmete, arbeitete sie viele Jahre in der Software-Branche.

Folgt mir auf folgenden Plattformen:

Barbara Schennerlein: Aeroarctic Weiterlesen »