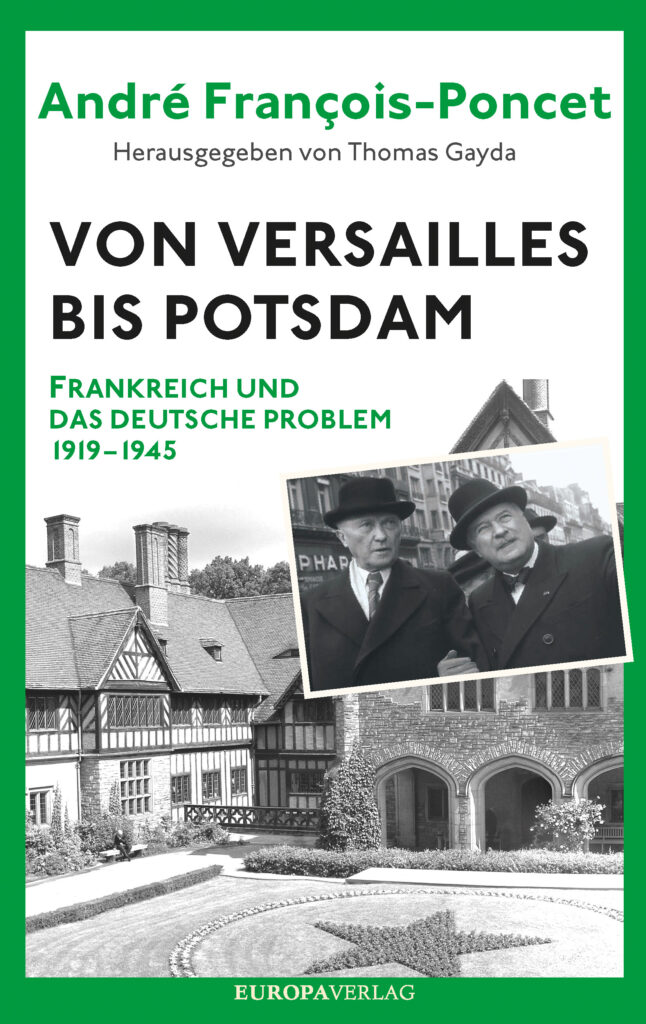

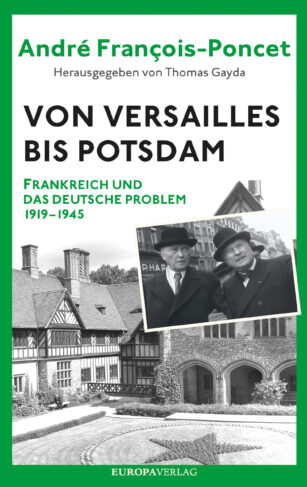

Andre Francois-Poncet: Von Versailles bis Potsdam (2)

Inhalt:

Andre Francois-Poncet ist nicht nur ein Freund der deutschen Kultur, kritischer Beobachter und Kommentator der Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewesen. Er gestaltete sie zu einem Gutteil mit.

Als Diplomat, französischer Botschafter oder Hochkommissar wirkte er im Deutschen Reich und war Beteiligter bei der Vertragsunterzeichnung von Versailles, beobachtete den Aufstieg der Nazis bis zum Kriegsausbruch und setzte sich für die Beziehungen beider Länder als Hochkommissar und später wieder als Botschafter ein.

Zwei Jahre nach der Stunde Null skizzierte er den Weg Frankreichs und Deutschlands von Versailles bis hin zu den Potsdamer Konferenzen nach. Nun wurde dieses Werk neu aufgelegt. (eigene Inhaltsangabe)

Andre Francois-Poncet: Botschafter in Berlin 1931-1983 (1)

Andre Francois-Poncet: Von Versailles bis Potsdam (2)

Andre Francois-Poncet: Tagebuch eines Gefangenen (3)

Rezension:

In der Mitte Europa herrscht Frieden, was nicht zuletzt an den Beziehungen der großen Zwei liegt, die wirtschaftlich und politisch auf vielen Gebieten zusammenarbeiten. Ohne den deutsch-französischen Motor läuft nichts in der Staatengemeinschaft, doch bis zum heutigen Zustand war es ein weiter Weg.

Die kritischen Jahre der Konflikte, die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts hat dabei kein Geringerer als Andre Francois-Poncet bereits zwei Jahre nach Kriegsende nachgezeichnet. Dieses Werk wurde nun neu aufgelegt.

Andre Francois-Poncet war Freund der deutschen Kultur und Frankreichs Verbindung zum unberechenbaren Nachbarn. Als Diplomat, Botschafter und späterer Hochkommissar war er an beinahe allen Wendepunkten der Geschichte diplomatischer Beziehungen beider Länder beteiligt und stellte dar, warum sich ein näherer Blick darauf lohnt.

Von Versailles bis hin zu den Potsdamer Konferenzen zeigt er auf, wie sich die beiden gegensätzlichen Pole immer wieder einander berührten und abstießen, schließlich, wie es zum Bruch und später dazu kam, ein neues Kapitel in der Historie aufzuschlagen.

Das Werk indes richtet sich vor allem an seine Landsleute, doch Francois-Poncet verlor zu Lebzeiten nie den Blick auf die deutschen Nachbarn. Vor Schulklassen hielt der Lieblingsdiplomat Hitlers (So genannt, weil er als einer der wenigen Botschafter mit Hitler auf Deutsch kommunizieren konnte.) nach Kriegsende Vorträge und war auch sonst um Verständigung bemüht.

Detailliert beschreibt er die Vorgänge von der Vertragsunterzeichnung in Versailles an, wirft einen kritischen Blick auf Sichtweisen der Politiker beider Länder zu jener zeit, spart dabei auch nicht Fehler aus, die auf beiden Seiten gemacht wurden und zum zweiten Weltenbrand führten, der Millionen Menschen das Leben kostete.

Ohne Gram und Bitterkeit berichtet der Franzose von den Wendepunkte, skizziert diese in logisch aufeinander handlichen Kapiteln so, dass diese Ereignisse und ihre Folgen Laien verständlich werden. Und das ist auch heute noch gut lesbar. Der Autor nimmt sich dort zurück, wo er nicht selbst beteiligt war.

Dies bleibt Anderen vorbehalten, entsprechend zu bewerten. Durchdrungen von der Liebe zur Sprache und Kultur des Nachbarlandes zeigt Francois-Poncet die komplexe Geschichte auf, die erst spät überwunden werden sollte. Nicht zuletzt seine Bemühungen halfen dazu, den Beginn eben dieses Kapitels aufzuschlagen.

In neutraler Tonlage berichtet Francois-Poncet von den Vorgängen im Hintergrund großer Ereignisse und zeigt, dass der Verlauf der Geschichte auch hätte anders sein können. Der Wunsch nach einer Zusammenarbeit und einem friedliebenden Europa schimmert dabei immer durch. Seine Anfänge sollte der Autor noch erleben.

Das komplexe, aber nicht ermüdende Sachbuch ist nun in neuer Auflage erschienen und für alle, die ein tieferes Verständnis für die Beziehungen und die Geschichte beider Länder erlangen möchten, die nicht getrennt voneinander betrachtet werden kann.

Als Abschluss seiner Reihe politischer Erinnerungen, die mit seinen Aufzeichnungen der Botschaftertätigkeit in Weimar und dem Dritten Reich begann, danach über seine Inhaftierung durch das NS-Regime wirft Andre Francois-Poncet einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft, die ohne ihre Vergangenheit nicht so gekommen wäre.

Der Autor ist zu Unrecht beinahe vergessen. Hoffentlich wird die Neuauflage einen gegenteiligen Effekt bewirken.

Autor:

Andre Francois-Poncet wurde 1887 in Frankreich geboren und war Germanist, Politiker und Diplomat, französischer Botschafter in Berlin und später in Rom. Nach dem Krieg begleitete er den Posten des französischen Hohen Kommissars in Deutschland von 1949-1955. Er wurde 1943 von den Deutschen verhaftet.

Nach der Befreiung begleitete er verschiedene diplomatische Posten und fungierte als Präsident des Französischen Roten Kreuzes 1955-1967, ab 1960 als Präsident des Rats der Europäischen Bewegung. Er starb 1978 in Paris.

Andre Francois-Poncet: Von Versailles bis Potsdam (2) Weiterlesen »