Inhalt:

Am 7. Oktober 2006 wird die Journalistin Anna Politkowskaja vor ihrer Wohnung in Moskau ermordet. Es ist das tragische Ende einer jahrzehntelangen Verfolgung durch den russischen Staatsapparat. Auf einen Schlag wird Anna Politkowskaja zur weltweiten Symbolfigur für den Kampf um Gerechtigkeit und Meinungsfreiheit. Bis heute gilt sie als eine der wichtigsten Kritikerinnen von Putins Russland. In diesem Buch erzählt ihre Tochter erstmals die ganze Geschichte ihrer Mutter: persönlich, bewegend und erschreckend aktuell. (Klappentext)

Rezension:

Meine Mutter war nie bequem. Weder für die russischen Behörden noch für den Durchschnittsbürger, der in einer Zeitung blättert und die Artikel liest.

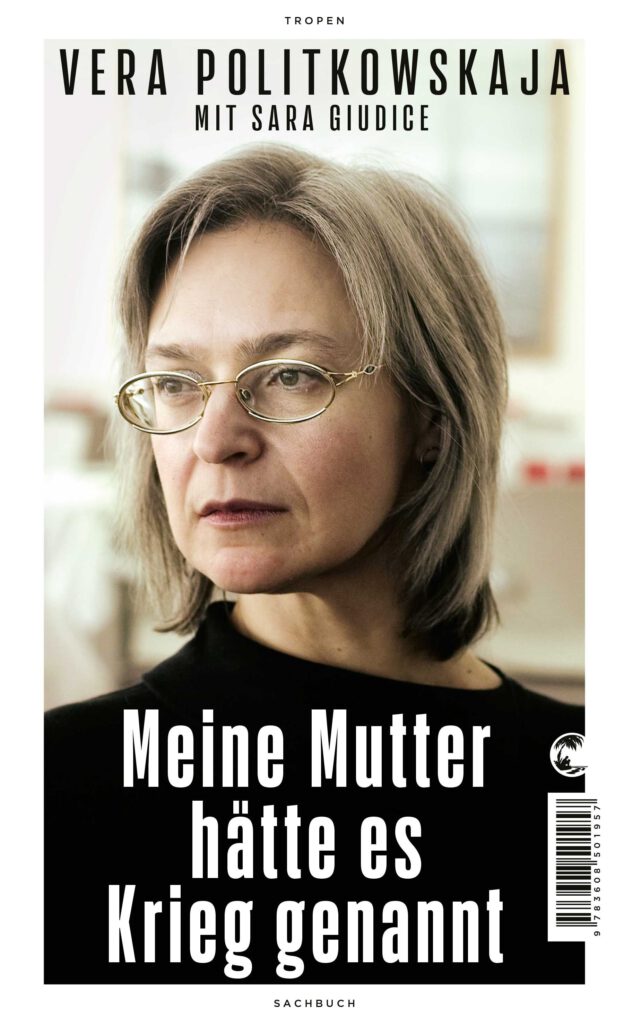

Vera Politkowskaja: Meine Mutter hätte es Krieg genannt

Immer war sie Überbringerin schlechter Nachrichten, die Journalistin, die über die Wahrheit schrieb, über Soldaten, Banditen und gewöhnliche Menschen, die im Fleischwolf des Krieges gelandet waren. Sie sprach von Schmerz, Tod, zerfetzten Körpern und ahnte früh, dass sie dafür womöglich einen hohen Preis bezahlen müssen würde. Zwei Jahre nach einem Mordanschlag während eines Fluges nach Beslan wurde Anna Politkowskaja vor ihrer Wohnung schließlich ermordet. Genau an dem Geburtstag des Mannes, dessen schärfste Kritikerin sie war. Wladimir Putin.

Jahre nach den Mord, der aus westlicher Sicht bis heute nicht als vollständig aufgeklärt gilt, ist die Journalistin, die wie keine andere für den Kampf umd Wahrheit und Meinungsfreiheit in ihrem Heimatland vergessen, doch ihr Schaffen wirkt nach im Leben ihrer Kinder, deren Abstammung erneut zum Lebensrisiko wird, als Russland einen neuen Krieg vom Zaun bricht. Kurz nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs, der in Russland nur „Spezialoperation“ genannt werden darf, sieht sich die Tochter der Journalistin gezwungen, mit ihrer Tochter außer Landes zu fliehen und beginnt zu erzählen. Vom Leben ihrer Mutter, journalistischer Größe und dem Verschwinden der Freiheit schreibt die Autorin und setzt damit Anna Politkowskaja ein Denkmal.

Die Menschen, über die in ihren Artikeln sprach, waren nicht bloß „Quellen“, flüchtige Kontakte, die ihr lediglich dazu dienten, die für ihre Arbeit notwendigen Aussagen zu sammeln. Sie nahm Anteil an ihrem Schmerz, ihrem Unglück.

Vera Politkowskaja: Meine Mutter hätte es Krieg genannt

Beginnen tut sie in der Gegenwart und spannt dabei den Bogen zur Geschichte ihrer Familie, die immer wieder aufgegriffen wird und verrät, wie Anna Politkowskaja zu den Menschen wurde, den wir kennen und lässt zudem hinter die Fassade blicken. An Kritik sparen tut sie dabei nicht, an ihrer Mutter, die die Gefahren, die eine Arbeit wie diese, in einem zunehmend autoritärer werdenden Staat mit sich bringt, durchaus richtig einschätzen konnte und dennoch bis zur physischen Erschöpfung sich Themen und Protagonisten ihrer Texte zu eigen machte, als auch an sie als Privatmensch, der nie ein einfacher gewesen ist.

Aber auch und natürlich das System, innerhalb dessen sie Journalismus in Reinform betrieb wird nicht ausgespart. Wie gestaltete sich journalistische Arbeit gegen den Strom, gegen politischen Druck, in einem Land, welches einer zunehmend gleichgeschalteten Medienlandschaft erlag? Auch dieser Frage geht Vera Politkowskaja nach, immer nach der Suche nach dem Antrieb ihrer Mutter und einer Erklärung für etwas, was nicht zu erklären ist.

Die Mehrzahl der Kollegen hatte […] eine ziemlich distanzierte, wenn nicht sogar offen kritische Haltung meiner Mutter und ihrer Arbeit gegenüber. Auch wenn sie sich nach ihrem Tod zu Lobeshymnen aufschwangen und ihre Verbundenheit beteuerten.

Vera Politkowskaja: Meine Mutter hätte es Krieg genannt

Auch wenn dies unpassend klingen mag, diese Lebensgeschichte, im Kontext des gesellschaftlichen und politischen Geschehens im Russland Politkowskajas liest sich ungemein spannend. Die Journalistin, der es immer darum ging, die Wahrheit zu beschreiben, den Menschen eine Stimme zu geben, und den Hintergründen nachzuspüren, bekommt hier klare Konturen. Eindrucksvoll werden hier die Differenzen zwischen der Privatperson und der Politkowskaja dargestellt, die die Welt kannte, aber auch, wie Journalismus unter den Druck von Extrembedingungen funktionierte. In klaren Sätzen zeigt sich der Versuch, der als gelungen zu bezeichnen ist, einem Leben nachzufühlen und zugleich, Parallelen zu sich selbst zu ziehen. Gleichwohl die Autorin einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat.

Wie viel Druck verträgt ein Mensch? Welchen Preis verlangt die Wahrheit? Fragen, die zwischen den Zeilen gestellt werden. Andere dagegen bleiben komplett unbeantwortet. In Russland ist der Journalismus, wie ihn Anna Politkowskaja betrieben hat, die diese beantwortet hätte können, mit ihr gestorben. Mit ihren Texten und diesem Buch aber bleibt zumindest hier ihr Denkmal gewart.

Autorin:

Vera Politkowskaja wurde 1980 in Moskau geboren und ist die Tochter der weltbekannten Journalistin Anna Politkowskaja. Nach Aubruch des Ukraine-Krieges floh sie zusammen mit ihrer Tochter an einem sicheren Ort.