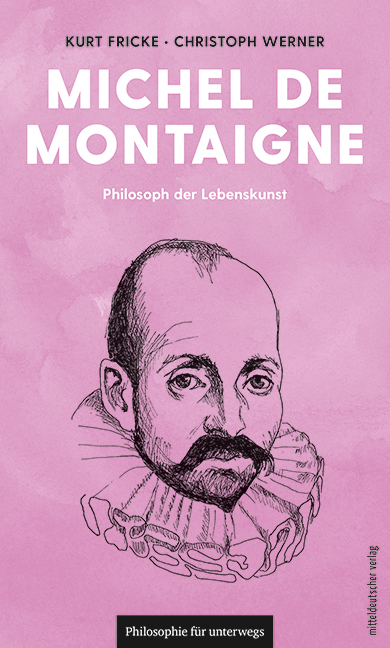

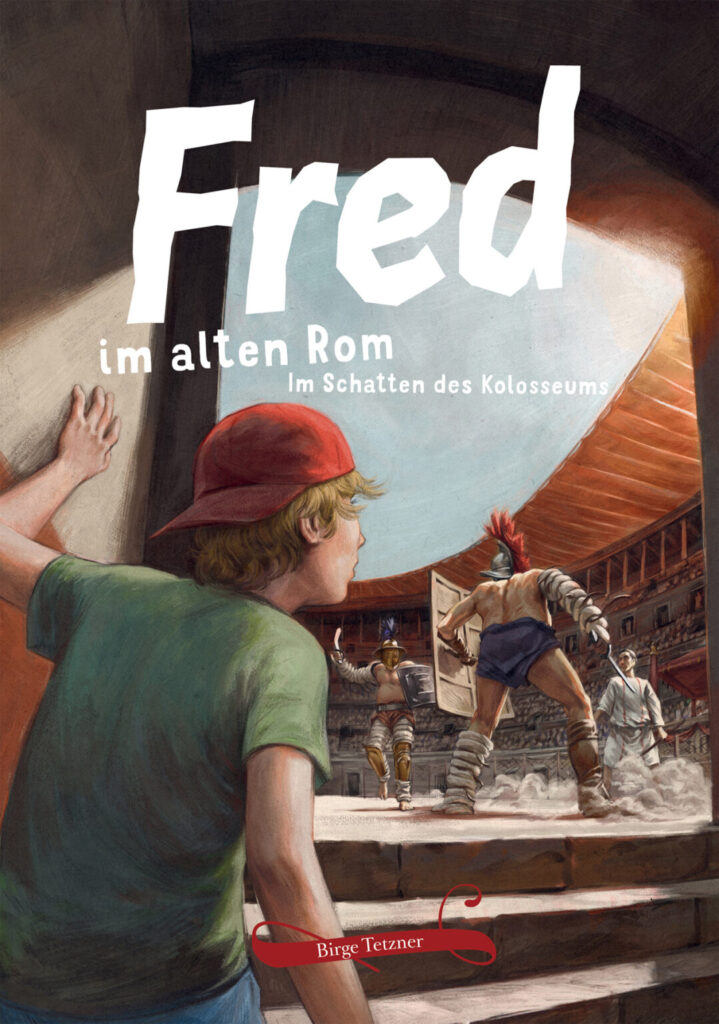

Birge Tetzner: Fred im alten Rom

Inhalt:

Mit dem Nachtzug nach Rom! Gleich nach ihrer Ankunft begeben sich Fred und Opa Alfred auf die Spuren der alten Römer. Auf dem Forum Romanum beginnt die Tour. Über Jahrhunderte war dieser Platz der Nabel der Welt. Wie sah es damals hier aus, als die Caesaren sich mit prunkvollen Triumphzügen feiern ließen?

Im Kolosseum führt die Bauforscherin Flavia die beiden hinter die Kulissen ins Untergeschoss. Fred darf sogar mit einem nachgebauten Aufzug in die Arena fahren. Doch plötzlich ist alles anders: Er hört Wildkatzen fauchen und Bären brüllen. Als der Aufzug wieder nach unten fährt, weiß Fred, dass er im alten Rom gelandet ist! Er wird der Gehilfe des Medicus und zieht sogar in die Gladiatorenschule ein. Der fiese Imperator Commodus hat sich für die Festspiele eine besondere Attraktion ausgedacht. Da hat Fred eine Idee. Wird sie funktioinieren? (Klappentext)

Rezension:

Kaum, dass Fred aus der Wikingerzeit zurückgekehrt ist, steht schon die nächste Reise an. Der Junge und sein Großvater wollen die Stadt von Romulus und Remus erkunden und auf den Spuren der Cesaeren wandeln. Mit den Nachtzug geht es in die ewige Stadt, die schon so viel gesehen hat und auch die beiden wollen auf historischen Pfaden wandeln. Doch wieder einmal taucht Fred überraschend tiefer in die Geschichte ein als er eigentlich wollte, und erlebt die Zeit der Gladiatorenkämpfe hautnah.

Ein spannender Blick in die Vergangenheit und ein großes Abenteuer, dies sind die Kinderbücher der Schriftstellerin Birge Tetzner. Auch diesmal entführt die Autorin ihre junge Leserschaft hinein in eine faszinierende Epoche und zeigt mit dem Blick eines Jungen eine der faszinierenden aber auch harten Seiten der antiken Metropole.

Einer vergleichsweise ruhigen Einführung in die Gründungslegende Roms folgt eine spannende und temporeiche Zeitreise für den jungen Protagonisten, während der es viel zu entdecken gibt. Wie lebte es sich in und unweit des Kolosseums? Wie bereiteten sich die Glaidatoren für ihren Auftritt und ihre Kämpfe vor und welches Schicksal wartete auf Sieger und Besiegte? Mit Unterstützung zahlreicher kräftiger Illustrationen von Karl Uhlenbrock wird auch in diesem Teil, welchen man wie gewohnt von den anderen losgelöst lesen kann, Geschichte lebendig. Dabei ist die Hauptgeschichte sanft in eine fassbare Rahmenhandlung eingebettet.

Fred selbst dient, zusammen mit den ihnen umgebenden Protagonisten, in derer man sich gut hineinversetzen kann, als Identifikationsfigur. Neugier, Ideenreichtum, Mut über sich selbst hinauszuwachsen und etwas zu wagen, zeichnet den Protagonisten aus, den man gerne folgen muss. Auch werden wieder ohne hoch erhobenen Zeigefinger Werte wie Freundschaft und Vertrauen vermittelt. Zusätzlich vermitteln zahlreiche Infoboxen zahlreiches Wissen, unterstützt durch diesmal einen sehr umfassenden Informationsteil zum Römischen Reich und einen ebenso detaillierten Begriffe-Glossar. Auch hier erweist sich wieder, die Zielgruppe wird ernstgenommen, was sich auch an den Figuren festmachen lässt, die einem mit ihren Gegensätzen konfrontieren.

Neben den Hauptprotagonisten erscheinen die für die Handlung wichtigen Figuren mit Ecken und Kanten, auch gibt es wieder eine junge Identifikationsfigur im Alter Freds, sozusagen als Äquivalent. Nur mit den Gegenspieler wird der Junge diesmal nicht direkt konfrontiert, doch schwebt dieser als latente ständige Bedrohung über die Köpfe der Protagonisten. Dies auszubalancieren ist der Autorin gelungen, zudem eingebettet in eine Welt, die allein durch derer Beschreibungen lebendig wird. Orte und Figuren sind gleichermaßen detailreich beschrieben. Gerade wer die antike Stätte kennt, kann dem nachspüren. Auch als Reiselektüre für die Zielgruppe lohnt sich das sehr.

Die Geschichte wird aus mehreren Perspektiven erzählt, jedoch hauptsächlich mit dem Blick des titelgebenden Protagonisten. Ohne Lücken oder unlogischen Wendungen, wenn man einmal die kindliche Phantasie zulässt, ist das Eintauchen in die Zeit, in die Erzählung eingebettet und dabei grundehrlich. Trotzdem oder gerade deswegen wechseln sich spannungsreiche Momente regelmäßig mit ruhigen ab. Wer liest, bekommt Zeit durchzuatmen.

In dieser Mischung aus Erzählung und Abenteuergeschichte, Lexikon und Sachbuch funktioniert auch „Fred im alten Rom“, welches nicht nur eine spannende Zeitreise bietet, sondern auch gleich Ausgflugstipps zu römischen Stätten und darauf basierenden Museen in Europa. Eine ganze Epoche, und mit Freds Reise ein Teil davon besonders, wird so erleb- und beinahe fassbar. Hörbar auch, wenn man da möchte. Noch viel mehr Reisen in die Geschichte, so auch diese, können die Kleinsten auch als Hörspiel erleben.

Neben den zahlreichen Illustrationen, die in leuchtenden kräftigen Farben gehalten sind, ist auf den Innenseiten der Buchdeckel eine Karte des Römischen Reiches zur Zeit seiner größten Ausdehnung in der Antike zu finden, was das Leseerlebnis ebenfalls noch einmal abrundet. Die Liebe und das Interesse zur Geschichte, wird bei der Lektüre ebenso deutlich, wie die vorangegangene Recherche-Lust. Es wird sehr akkurat erzählt, anhand von Figuren, die es tatsächlich so gegeben haben könnte, und macht damit sicher nicht nur der Zielgruppe Spaß und Lust, das Kolosseum und das Forum Romanum selbst zu entdecken.

Für Groß und Klein auch hier wieder eine unbedingte Empfehlung.

Autorin:

Birge Tetzner ist Kunsthistorikerin, Autorin und Sprecherin. Sie spricht Reportagen, erstellt Interviews und verfasst Nachrichten, ist Autorin für Museen, Ausstellungen und Kinder(hörbüchern. Im Verlag ultramar media erscheinen von ihr Bücher und Hörbücher für Kinder.

Illustrationen:

Karl Uhlenbrock ist Illustrator und Designer für Kinderbücher, Museen und Unternehmen.

Folgt mir gerne auf folgenden Plattformen:

Birge Tetzner: Fred im alten Rom Weiterlesen »