Leipziger Buchmesse 2024: Alles außer flach

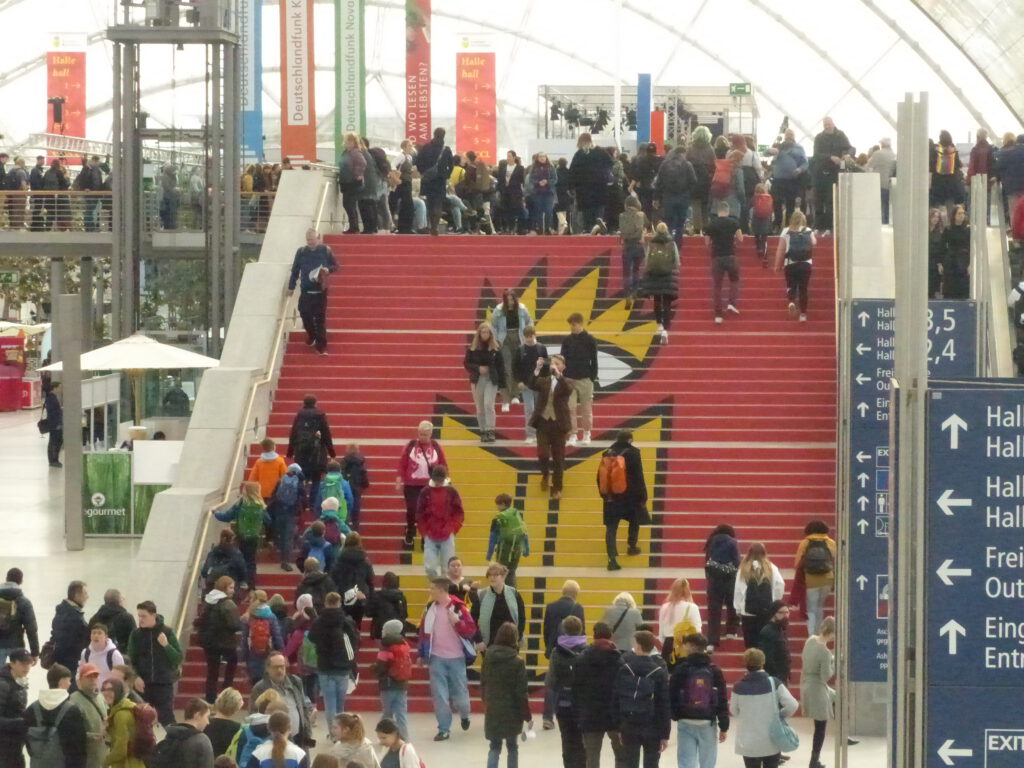

In wenigen Tagen steht die Messestadt wieder ganz im Zeichen der Literatur. Der traditionelle Frühjahrsauftakt der Buchbranche, in dem Verlage, Autorinnen und Autoren auf ihre Leserschaft treffen und nicht nur Cosplayer für ein buntes Innenleben sorgen, findet mit über 2500 Veranstaltungen und 2900 Mitwirkenden statt, und einer ganz besonderen Gastregion. Auch ich bin wieder mit dabei.

Bereits ohne Blog habe ich mir damals regelmäßig mehr Lesungen und Diskussionen aus dem Messeprogramm herausgeschrieben, als ich in der Lage gewesen wäre, diese zu verfolgen. Alles, was irgendwie interessant klang, wurde erst einmal notiert. Entschieden, welche Veranstaltungen ich mir tatsächlich ansehe, habe ich dann auf der Messe selbst, was bisher immer zu einem veritablen Chaos geführt hat. Das hat sich auch mit der Schreibarbeit nicht geändert, ist eher schlimmer geworden, da jetzt nebst den regulären Angeboten auch Presse- und Bloggertermine hinzukommen, zwischen denen ich auswählen muss. Kurz vor knapp aber steht die Planung und die Vorfreude steigt.

In diesem Jahr hat die Messe wieder ihren angestammten Platz im Kalender bekommen und findet vom 21.-24. März statt, nicht nur auf dem Messegelände selbst, auch finden im gesamten Stadtgebiet verschiedenste Veranstaltungen unter dem Motto „Leipzig liest“ statt. Einen Überblick über das Programm könnt ihr euch hier verschaffen (oder in der App der Leipziger Buchmesse), diesmal mit besseren Filter-Funktionen, die man verbessert hatte, nachdem es da 2023 so einige Kritikpunkte gab, die die Planung eher erschwerten als dass sie eine Hilfe waren.

Wie ihr zum Messegelände kommt, seht ihr hier, die besonderen Punkte der parallel verlaufenden Klimabuchmesse sind hier zu finden. Eine Übersicht über die Ticketpreise gibt es hier (wer vorher kauft, hat im Ticket die Fahrt von und zum Messegelände enthalten). Für die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfiehlt es sich, Stehvermögen mitzubringen, die eine oder andere Tram an sich vorbeifahren zu lassen und Wartezeiten einzukalkulieren. Wer eine Unterkunft in der Innenstadt hat, dem empfiehlt sich, nicht am Hauptbahnhof, sondern eine Haltestelle vorher, am Augustusplatz, in die Tram zu steigen.

Was das diesjährige Gastland Niederlande und die Region Flandern zu bieten haben, könnt ihr hier erfahren.

Nehmt euch etwas Essen wie Energieriegel oder Nüsse mit und unbedingt eine Flasche Wasser oder ähnliches mit. Zwar wird dort sicher wieder an vielen Ecken frisch gepresster Orangensaft angeboten, flüssiges Gold wäre jedoch günstiger.

Ihr könnt sowohl an den Ständen und in den von Hugendubel organisierten Messebuchhandlungen Bücher kaufen, vom ersten Messetag an.

Sogar Messe-Merch gibt es diesmal, an einem Stand in der Glashalle.

Eine Übersicht über die für den Preis der Leipziger Buchmesse nominierten Bücher findet ihr hier.

Ich werde einen Tag eher anreisen, um dann entspannt am nächsten in die Messe einzutauchen und erste Eindrücke sammeln, nachdem ich in der Innenstadt ein Interview geführt habe, welches ihr nach der Buchmesse auf den Blog lesen könnt. Mit wem, wird noch nicht verraten.

Bei verschiedenen Verlagstreffen und Bloggerveranstaltungen werde ich ebenso sein, wie auf Lesungen. Nur nicht ganz so überladen wie sonst, da ich diesmal mit etwas weniger Technik auskommen muss. Trotz zusammengestellten Programm dürfte es daher für mich etwas entspannter ablaufen als sonst. Sprecht mich also gerne an, wenn ihr mich seht. Ich beiße nicht. 🙂

Ich wünsche uns allen eine tolle Zeit auf der Buchmesse. Vielleicht sehen wir uns ja.

Euer Nick.

Leipziger Buchmesse 2024: Alles außer flach Weiterlesen »