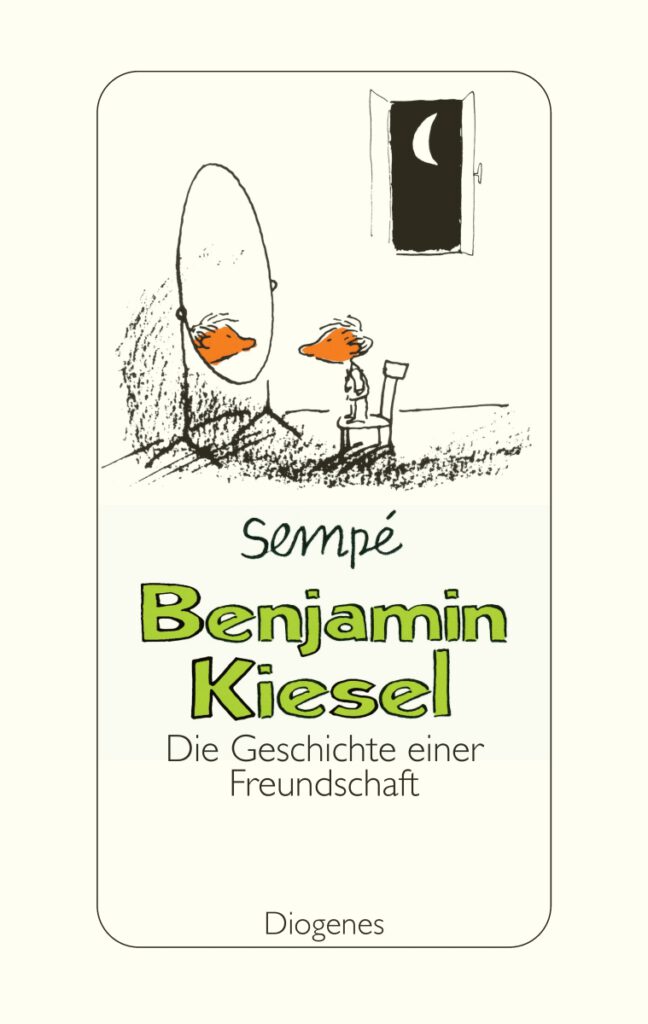

Jean-Jacques Sempe: Benjamin Kiesel

Inhalt:

Benjamin Kiesel wird ständig rot, einfach nur so (nur dann nicht, wenn er etwas angestellt hat), und alle lachen ihn aus. Er träumt von einer Fee, die ihn heilen kann, und findet stattdessen … einen Freund, der ihn nicht auslacht, sondern versteht. Denn auch Rudi Rettich leidet an einer seltsamen Krankheit: Er muss ständig niesen,, selbst wenn er nicht erkältet ist. Eine melancholische wie lustige Geschichte über zwei tapfere Außenseiter, die ihre Freundschaft sogar ins Erwachsenenalter retten können. (Klappentext)

Rezension:

Die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft begeistert seit 1971 die Lesenden und könnte nicht besser in die heutige Zeit passen. Grund genug für eine revidierte Neuausgabe mit entsprechender Übersetzung, in der der deutsche Titel „Carlin Caramel“ an den Titel der Geschichte des französischen Originals angepasst wurde.

Viel gibt es nicht über die kleine Erzählung, die man rein von den Textzeilen her als kurze Kurzgeschichte betrachten kann, zu sagen. Beschrieben wird eine Kinderfreundschaft, zweier, die eines gemeinsam haben, nämlich etwas, was sie nicht kontrollieren können und sie so zu Außenseiter macht. Doch, zusammen ist man weniger allein und vor allem immer stärker und so verbringt man fortan viel gemeinsame Zeit, kann sich auch für die Hobbys und Talente des jeweils anderen begeistern. Und das klappt auch, nachdem man sich eine Zeit lang aus den Augen verloren und sich erst im Erwachsenenalter wiedergefunden hat.

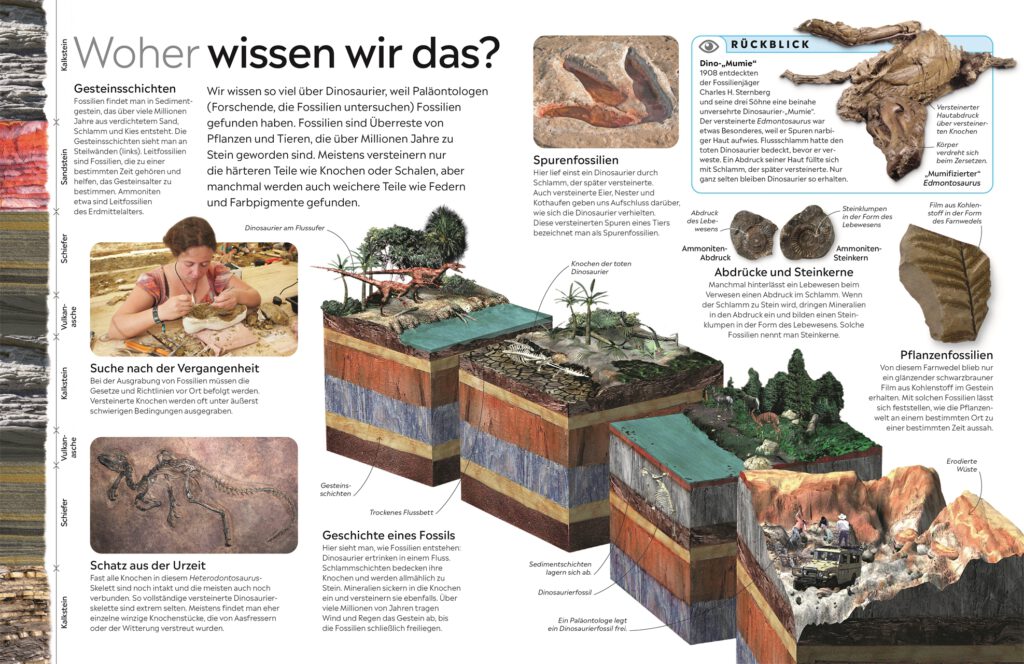

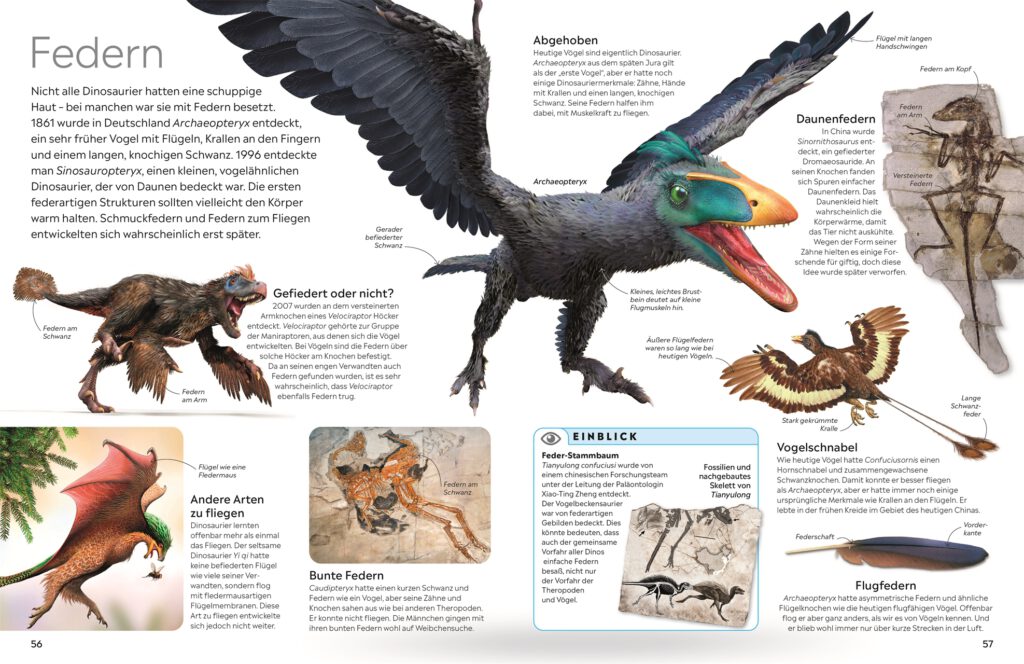

Eine Erzählung über Unterschied und Zusammenhalt, Freundschaft und das Interesse für einander, wie es uns in unserer hektischen Zeit zu Oft verloren geht, ist alleine schon deshalb erwähnenswert, hinzu kommen aber noch die liebevollen Zeichnungen von Jean-Jacques Sempe, der nicht nur dem kleinen Nick seine Abenteuer verschaffen hat, sondern auch hier seine Begabung für Wimmelbilder zeigt, die mit schnellen Strich Wimmelbilder entstehen haben lassen, in die man sich verlieren darf.

Großflächig zeichnend hat Sempe eine Unmenge Details in seinen Zeichnungen versteckt, wenn man das Gewusel einer Großstadt betrachtet oder die Massen am Ferienstrand und dort die beiden lieben Protagonisten sucht.

Über die Charaktere lässt sich nicht viel mehr sagen, was auch nicht notwendig ist, tzrotzdem kann man sich mit den beiden gut identifizieren. Bei uns allen gibt es schließlich irgendetwas, was uns irgendwo zu Außenseitern macht, auch wenn für uns dieses Merkmal etwas ganz Normales darstellt, was eben zu uns gehört. Toleranz und Akzeptanz so komprimiert darzustellen und so ein Plädoyer zu schaffen, dass es okay ist, einfach nur man selbst zu sein, sich nicht verbiegen zu müssen, wird hier komprimiert gekonnt dargestellt.

Für mich ist dies eine Geschichte, die man in vielerlei Hinsicht einfach nur liebhaben kann. Anderes ist nicht notwendig.

Autor:

Jean-Jacques Sempe wurde 1932 geboren und war ein französischer Zeichner und Karikaturist. Gemeinsam mit Goscinny entwarf er die bekannte Kinderbuchreihe „Der kleine Nick“, nebst veröffentlichte er zahlreiche Bildbände. Nach dem Militärdienst veröffentlichte er regelmäßig Zeichnungen in verschiedenen Printmedien Frankreichs und im Ausland. Er arbeitete mit Künstlern und Autoren wie Goscinny und Patrick Süßkind zusammen. Kennzeichen seiner Bilder waren großformatige Tuschezeichnungen mit schnellem Strich. Er starb 2022.

Jean-Jacques Sempe: Benjamin Kiesel Weiterlesen »