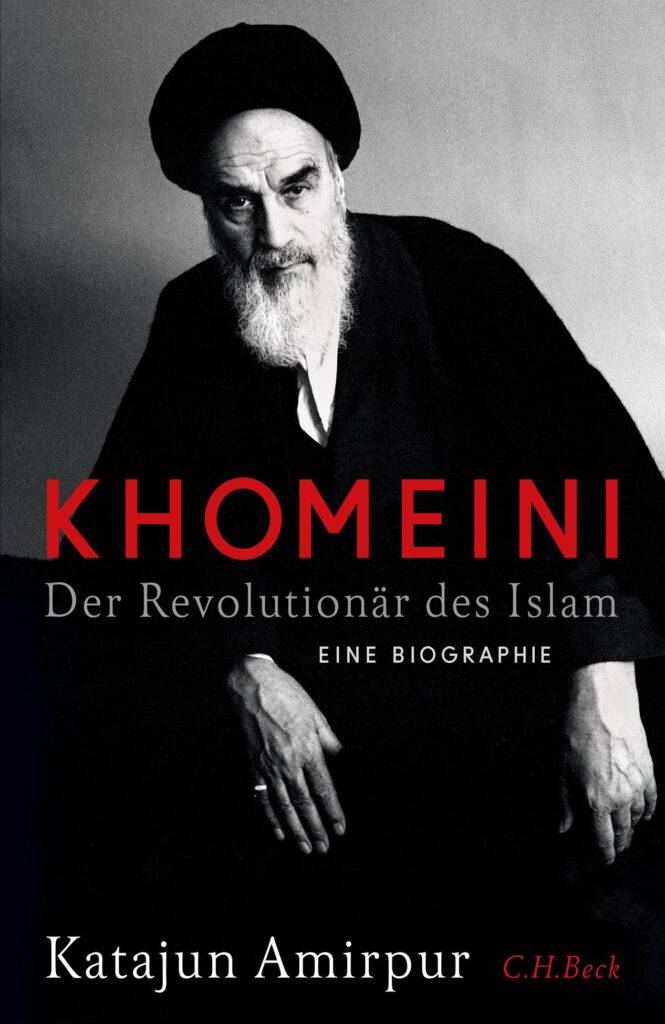

Katajun Amirpur: Khomeini – Der Revolutionär des Islams

Inhalt:

Kein anderer Revolutionär hat die islamische Welt so sehr verändert wie Ruhollah Musavi Khomeini (1902-1989). Die bekannte Islamwissenschaftlerin Katajun Amirpur entdeckt in dieser ersten umfassenden Khomeini-Biografie in deutscher Sprache einen im Westen weitgehend unbekannten Gelehrten, Dichter und Mystiker und erklärt, wie es dem charismatischen Asketen gelang, den Islam zu politisieren und den übermächtigen Westen in Angst und Schrecken zu versetzen. (Klappentext)

Rezension:

Wie einst ihre Großeltern stimmen die jungen Menschen heute mit den Füßen ab, nur in eine andere Richtung. Die meisten von ihnen verlassen den Iran, suchen ihr Glück im von der Regierung verteufelten Westen oder in der privaten Isolation. Selten ist die Differenz zwischen öffentlichem und Privatleben größer als im ehemaligen Persien.

Im Jahr 1979 begann die „Herrschaft der Rechtsgelehrten“, wie die Theokratie in einigen dortigen Schriften genannt wird, nach einer Revolution, die die Befreiung von Korruption und Willkür des Schah-Regimes versprach, doch nur ein Übel durch ein anders ersetzte. Kopf dieser Bewegung war ein charismatischer islamischer Gelehrter namens Khomeini.

Eine Figur, die heute noch dem Westen Rätsel aufgibt, Angst und Schrecken macht, um dessen Erbe in der iranischen Führungsebene bis heute gerungen wird.

Die Kölner Islamwissenschaftlerin Katajun Amirpur beleuchtet das Leben des Theologen, Mystikers, Denkers und ewigen Revolutionsführers und Machtmenschen, der selbst nach seinem Tod das einstige Persien fest im Griff hat. Für eine Biografie ist das Werk, welches Khomeini, im deutschsprachigen Raum erstmals so ausführlich, beleuchtet, dennoch kompakt.

Beginnend von der Kindheit und Jugend Khomeinis an, zeigt die Autorin die erstaunliche Vielfältigkeit dieser Person auf, aber auch welche Schlüsselmomente und Weichenstellungen das Denken Khomeinis prägten und verhärteten. Amirpur zeigt, wo religiöse Richtlinien das Handeln dieses Theologen und Politikers prägten, wo Pragmatismus die Oberhand behalten musste.

Ausführlich erläutert sie den Wandel der persischen Gesellschaft und auch die Änderungen im politischen Weg Khomeinis, aber auch die verschiedenen religiösen Strömungen, die den Iran prägten, was nicht einfach zu lesen ist und einige Längen zwangsläufig mit sich bringt, zumal wer sich mit Religion bisher nur oberflächlich beschäftigt hat.

Hier versucht Amirpur ein komplexes Gesamtbild verständlich zu erläutern. Ein Begriffsglossar und eine Zeittafel unterstützen dies. Ohne geschichtliche Vorkenntnisse oder zumindest Ahnung der Kenntnisse über verschiedene Strömungen des Islams, ist die Lektüre schwierig.

Doch die Wissenschaftlerin bringt auch unbekanntere Anekdoten aus dem Leben Khomeinis zur Sprache, die die Person begreifbarer machen, auch der Blick der Enkelgeneration, auf das Erbe ihres Großvaters ist beeindruckend. Alleine dafür lohnt sich der Versuch einer Lektüre. Die Zukunft des Irans indes ist kompliziert. Folgerichtig, wenn man sich die Biografie dieses Mannes anschaut.

Autorin:

Katajun Amirpur wurde 1971 in Köln geboren und ist eine deutsch-iranische Journalistin udn Islamwissenschaftlerin. Zunächst studierte sie Politologie in Bon und schiitische Theologie in Teheran.

Nach verschiedenen Positionen, u.a. an der Freien Universität Berlin, der Hochschule für Philosophie in München war Sie Assistenzprofessorin für Moderne Islamische Welt an der Universität Zürich und Herausgeberin der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik.

2011 nahm sie den Lehrstuhl für Islamische Studien an der Universität Hamburg an, 2018 den für iran und schia-bezogene Studien an der Universität Köln. In Hamburg ist Amirpur Stellvertretende Direktorin der Akademie der Weltreligionen. Die Autorin, die zudem für diverse Zeitungen und Magazine schreibt, ist verheiratet mit dem Schriftsteller Navid Kermani.

Katajun Amirpur: Khomeini – Der Revolutionär des Islams Weiterlesen »