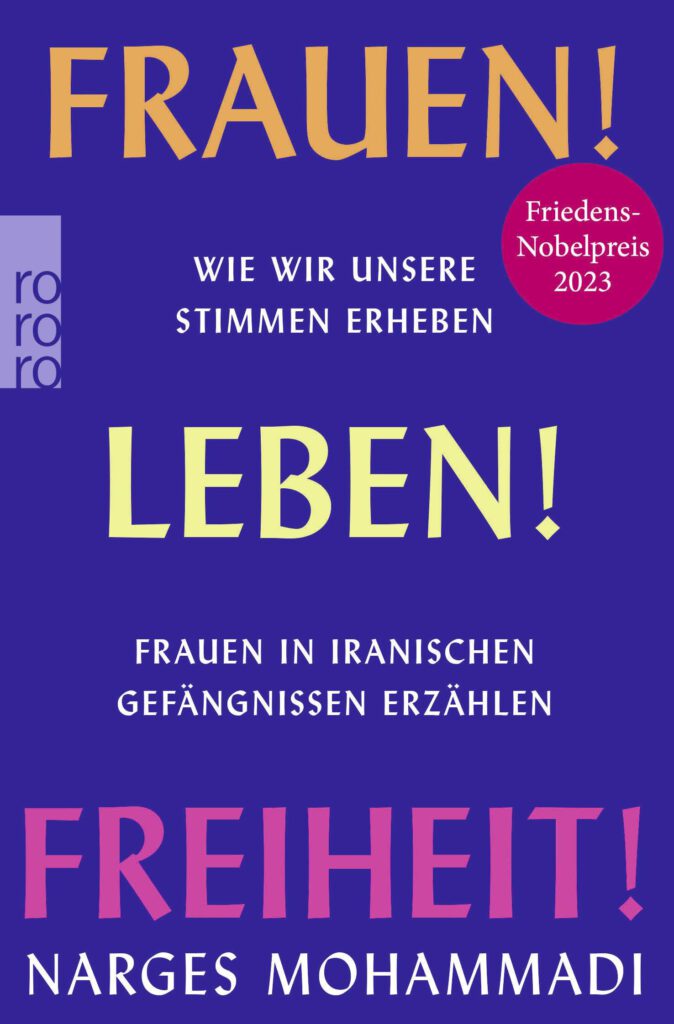

Narges Mohammadi: Frauen! Leben! Freiheit!

Inhalt:

Narges Mohammadis Buch lässt uns nicht nur am furchtbaren Gefängnisalltag der Frauen teilhaben, sondern auch ihren unbesiegbaren Zusammenhalt miterleben. Die Vorworte namhafter Expertinnen und die erklärenden Fußnoten bringen den Alltag im Iran, Gepflogenheiten und Bräuche sowie politische Strömungen näher, was die Lektüre nicht nur zu einem wichtigen Dokument der Gegenwart macht, sondern auch zu einem Augenöffner über den Iran und seine Menschen, die in Freiheit und Frieden leben wollen und sich weiter gegen ihre Unterdrückung wehren werden. (Inhalt lt. Verlag)

Rezension:

Die Reaktion eines Systems aus Angst vor Veränderung ist physische und psychische Gewalt gegen jene, die es als Gegner identifiziert und das sind in der theokratischen Diktatur Irans vor allem Frauen, die sich unterdrückt und ihren Freiheiten beraubt und darum betrogen fühlen und dies mindestens seit der iranischen Revolution, die viele Veränderungen zum Schlechteren mit sich brachte. Immer weniger Menschen lassen sich dies gefallen.

Das Regime, nicht fähig zur Veränderung, reagiert heftig und füllt seine Gefängnisse. Wieder sind es vor allem Frauen, die für ihre Rechte einsetzen, die darunter zu leiden haben. Allein, der Widerstand hält an. Auch aus den Gefängnissen des Staates, seines Geheimdienstes, der Revolutionsgarden heraus. Einige von ihnen, allem voran Narges Mohammadi, die 2023 den Friedensnobelpreis für ihren Kampf um die Menschenrechte erhalten hat, erzählen nun ihre Geschichte. So entstand eine Sammlung von Interview-Portraits von Frauen verschiedener Gesellschaftsschichten, Religionsgemeinschaften und Hintergründen, welche zeigt: Der Protest der Frauen im Iran ist vielschichtig und auch eingesperrt, sehr lebendig.

Dem vorangestellt gibt es zunächst eine Einordnung verschiedener Expertinnen für den Iran und der Menschenrechte, auch die Biografie Narges Mohammadi wird bündig dargestellt, um zu verstehen, woher die Kraft dieser und anderer Frauen für die Proteste kommt, die teilweise seit Jahrzehnten geführt werden. Auch verschiedene Arten der in den iranischen Gefängnissen und bei Verhören verwendeter Folter wird eingeordnet und sortiert.

Die körperliche Gewalt von Gefängniswärtern etwa ist das eine, die psychische, etwa durch Einzelhaft und Isolation, sogenannte weiße Folter, ist ein anderer Bestandteil dieses perfiden Systems, welches allzu oft außer Blickfeld gerät.

Die Frauen schildern in den Interviews, die nicht selten aus den Gefängnissen heraus geschmuggelt werden mussten, ihre Wege, die sich oft kreuzten. Lesend entdeckt man Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede und Veränderungen von Verhörsituationen und der Haftsituation, die über die Jahrzehnte mit unterschiedlichen Zielen geführt wurden, an derer nicht wenige zerbrachen. Besonders vermögen beschriebene Momente der Stärke zu beeindrucken. Immer wieder fragt man sich, woher bloß diese Frauen, denen Tag für Tag jede Perspektive vorenthalten wird, diese Kraft nehmen.

Sehr trocken wirken teilweise die für das Vorwort gewählten Texte, in deren Erläuterungen einige Wiederholungen tatsächlich ermüden, doch beim Lesen der Interviews wird klar, dass diese nur dazu dienten um Wichtig- und Dringlichkeit der Beschäftigung mit der Thematik zu verdeutlichen. Die Proteste und der Widerstand der Menschen, insbesondere der Frauen, benötigt Aufmerksamkeit, die bei all den anderen Krisenherden zu kurz kommt. Die Wirkung der Interviews ist mit bedrückend beschrieben noch untertrieben. Es wird einem schlecht beim Lesen der geschilderten unmenschlichen Grausamkeit eines Systems und derer, die es am Leben erhalten.

Solche Sammlungen und Berichte braucht es, auch um die Politik anderer Länder entsprechend in Aufmerksamkeit zu halten und den Menschen die Unterstützung zukommen zu lassen, die sie benötigen. Nur ein Bruchteil kommen hier natürlich zu Wort, an manchen Stellen sind die Schilderungen auch arg gerafft, doch darf man dabei nicht vergessen, unter welchen Bedingungen diese zustande gekommen sind. Fast schade, dass Rezensionssysteme auch dafür eine Wertung „verlangen“.

Autorin:

Narges Mohammadi wurde 1972 geboren und ist eine iranische Menschenrechtsaktivistin. Sie ist Vizepräsidentin des Defenders of Human Rights Centers und Kritikerin des Hijab- und Keuchheitsprogramms von 2023 2016 wurde sie zu 16 Jahren Haft verurteilt, da sie sich für die Abschaffung der Todesstrafe einsetzt. Vor ihrem Engagement studierte sie zunächst Physik und arbeitete als Ingenieurin und begann für eine Studentenzeitung zu schreiben, worauf hin sie erstmals verhaftet wurde. Sie schrieb zunächst für mehrere reformistische Zeitungen und wird seit 1998 immer wieder verhaftet. Sie kritisiert Folter, Einzelhaft und Menschenrechtsverletzungen, bekam 2023 für ihr Engagement den Nobelpreis verliehen. Ihre Familie lebt inzwischen im Exil.

Narges Mohammadi: Frauen! Leben! Freiheit! Weiterlesen »