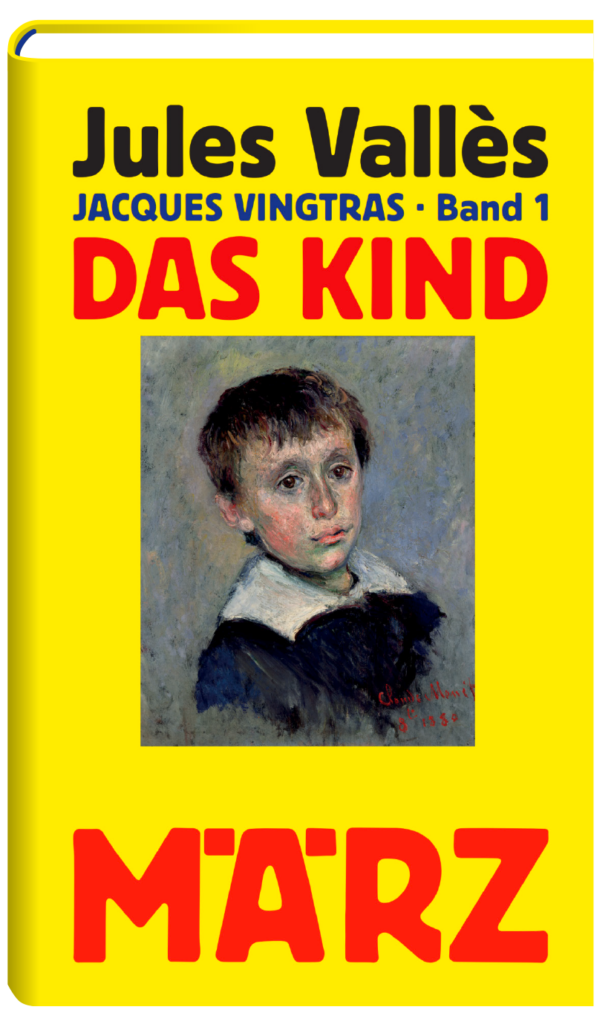

Herbert Heinrich Beckmann: Es sind Kinder

Inhalt:

Tine und Stefan sind ein Paar am Abgrund. Der dünne faden, der ihre Beziehung noch zusammenhält, ist ihr kleiner Sohn Leon. Doch als dieser beim gemeinsamen Urlaub auf einer Insel mitten in der Baltischen See plötzlich verschwindet, stehen die beiden vor einer ganz besonderen Belastungsprobe.

Mit psychologischen Feingefühl zeichnet Herbert Heinrich Beckmann das Psychogramm einer unglücklichen Beziehung in einer Atmosphäre unerklärlicher subtiler Bedrohung. Sprachlich genau erzählt er mit stetig steigender Spannung. Das Kind geht unterdessen seine eigenen Wege. (Klappentext)

Rezension:

Mit den ersten Zeilen werden Fronten geschaffen zwischen den beiden Hauptprotagonisten, was uns Lesende vor die Herausforderung stellt, mit unseren Sympathien, mal für die eine, dann für die andere Figur, umhergeworfen zu werden. Dennoch beginnt die Mischung aus Beziehungs- und Kriminalroman relativ harmlos, doch die Grundstimmung lässt gleich anfangs das Unheil erahnen. Doch schnell findet man hinein in Herbert Heinrich Beckmanns Strudel „Es sind Kinder“. Herauszufinden, ob des Gefühlschaos‘, dem man ausgesetzt wird hingegen schwer.

Im Zentrum der Geschichte steht zunächst die in Trümmern liegende Beziehung der beiden Figuren, die nur noch durch den kleinsten gemeinsamen Nenner zusammengehalten, jedoch nach und nach durch die Dringlichkeit der Suche überdeckt wird, die Verzweiflung förmlich zum Greifen nah. In kurzen Sätzen wird aus wechselnder Perspektive heraus erzählt, wie ein auf wackligen Füßen gebauter Urlaub sich zum elterlichen Horrortrip wandelt, der an den Grundfesten rüttelt.

Kompakt geschrieben ist diese Erzählung. Wenn man so möchte, liest man mit diesem Roman eine Art geografisches, sehr ernstes, Kammerspiel mit begrenzten Figurenensemble. Qualitativ tut dies der Geschichte gut, verliert der Autor so doch nie die Fäden und kann schön mit der Psyche seiner Protagonisten spielen, nicht zuletzt auch mit jenen, die die Erzählung lesen.

Dabei werden die Sympathien klar verteilt, was sich jedoch mit zunehmender Seitenzahl, wenn nicht wandelt, so dann zumindest ausgleicht. Jede Figur hat indes ihre Ecken und Kanten. Der Autor versteht es, damit zu spielen, nicht zletzt so ohne großen Aufwand oder Effekthascherei Wendungen zu schaffen. Der Erzählstil ist ruhig gehalten.

Der Text enthält kein Wort zu viel, beschränkt sich auf das Notwendige, doch hat Beckmann einen Detailgrad, wenn es um die Beschreibungen von Gefühlswelten geht, der die Figuren fassbar macht. Sehr schnell möchte man erfahren, wie es ausgeht, sollte dabei im Verlauf aufmerksam sein. Das Gefühl, etwas Wichtiges überlesen zu haben, könnte sonst gegen Ende eintreten.

Die Überschrift ist mehrdeutig, wie auch einige Begriffe verwendet und im Kontext, im Nachwort vom Autoren selbst notwendigerweise eingeordnet werden. Diese Abrundung ist hier notwendig, da sonst Beckmann leicht missverstanden werden würde, hier jedoch vorhanden.

Wenn man der Geschichte etwas vorhalten möchte, ist es, dass sie in Teilen zu ruhig erzählt wird.l großflächig funktioniert das, jedoch an einzelnen Punkten ist dies für das Aufrechthalten des Spannungsmoments gefährlich, wobei sich dies mit der Perspektive des oder der Lesenden relativeren könnte. Zudem, wer mit bestimmten Inhalten, siehe Klappentext, Schwierigkeiten hat, sollte vorsichtig an die Erzählung herangehen. Allen anderen sei dieser Beziehungs- mit leichtem Hang zum Kriminalroman durchaus empfohlen.

Autor:

Herbert Heinrich Beckmann wurde 1960 geboren und ist ein deutscher Schriftsteller und Psychologe. Er studierte in Berlin Psychologie und promovierte dort 1997, , bevor er sich zunehmend dem Schreiben widmete. Neben Fach- und Sachbüchern schrieb er Hörspiele, für den Rundfunk, sowie verschiedene Romane. Sein erstes Kinderbuch veröffentlichte er 1997, die erste Erzählung für Erwachsene im Jahr 2000. Zudem schreibt er unter verschiedenen Pseudonymen. 2010 stand er auf der Shortlist des Sir-Walter-Scott-Preises. zwei Jahre später auf der Top 5 Liste des Deutschen Kinderhörspielpreises mit seinem Hörspiel „Der Jesus von Kreuzberg“. Beckmann ist Mitglied im Verband deutscher Schriftsteller.

Herbert Heinrich Beckmann: Es sind Kinder Weiterlesen »