Manfred Görtemaker: Rudolf Hess – Der Stellvertreter

Inhalt:

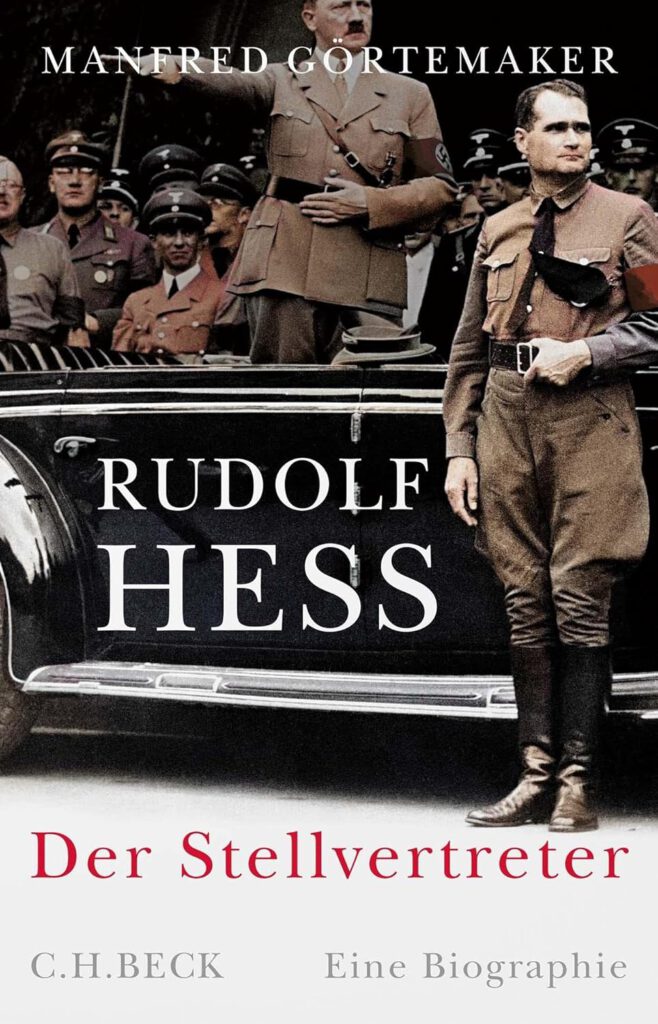

„Welch ein Anblick für die Welt“, notiert Joseph Goebbels geschockt in seinem Tagebuch. „Ein geistig zerrütteter zweiter Mann nach dem Führer. Grauenhaft und unausdenkbar.“ Da war Rudolf Hess soeben zu seinem mysteriösen Flug nach England aufgebrochen, um im Alleingang Frieden zu stiften. Wer war dieser von Rätseln umgebene Mann, der wie ein Schatten Hitlers wirkte, in Nürnberg zu lebenslanger Haft verurteilt wurde und nach seinem Tod in Spandau zu einer Ikone der Neonazis werden sollte? Manfred Görtemaker legt die erste grundlegende Biographie vor, die mit neuen Quellen einen außergewöhnlich präzisen Einblick in die Chefetage des NS-Regimes ermöglicht. (Klappentext)

Rezension:

Am Tag der Machtübernahme Hitlers trafen sich führende Nationalsozialisten im Hotel Kaiserhof. Ein Foto zeigt Adolf Hitler zwischen den Ministern seiner Partei, Frick und Göring. Der Rest des Kabinetts war mit Mitgliedern anderer konservativer Parteien besetzt. Dabei blieb es nicht. Einmal an den Schaltstellen der Macht arbeiteten die Nationalsozialisten auf die Errichtung einer absoluten Diktatur hin, die das Deutsche Reich in den Abgrund stürzen sollte und mit ihm Millionen von Menschen Tod, Zerstörung und unerträgliches Leid.

Fast unscheinbar, in der zweiten Reihe zu sehen, Rudolf Hess. Der Stellvertreter des Führers, der vor allem nach seinen mysteriösen Flug nach England viele Rätsel aufgab. Doch bis dahin machten sich seine Rivalen keine Illusionen über die stetig wachsende Machtfülle und den Einfluss auf Hitler. Der war beträchtlich und auch vorher schon vorhanden. Nun ist aufgrund der Öffnung der Archive und intensiver Einblicke in Privatbestände und Schriftwechsel ein erstes umfassendes Grundlagenwerk erschienen. Ein Sachbuch, welches eine sinnvolle Ergänzung zur bereits bestehenden Literatur ergibt.

Der Historiker Manfred Görtemaker hat in über zwanzigjähriger Kleinarbeit das hier vorliegende Werk zusammengestellt, welches gleichsam Biografie wie Psychogram darstellt und die Lebensstationen eines Mannes darstellt, der auf den ersten Blick schon für manchen Zeitgenossen so unscheinbar wirkte, wie es der Titel des Buchs ist.

Begonnen bei Kindheits- und Jugendjahren stellt der Historiker die einzelnen Stationen dar, sofort werden Unterschiede zwischen Hess und anderem künftigen Führungspersonal des NS-Regimes deutlich. Hess war gebildet, weltgewandt, beherrschte mehrere Fremdsprachen, bis er sich nach dem ersten Weltkrieg unter Einfluss seiner Mutter und seiner späteren Frau radikalisierte und zu einem der Mitglieder der NSDAP der ersten Stunde wurde.

Sachlich und detailliert ist die Darstellung stets, Wendepunkte werden dabei fesselnd beschrieben, wie auch das Werk sich nicht wie eine wissenschaftliche Abhandlung liest und sowohl von jenen zur Hand genommen werden kann, die ihrem Wissen eine neue Perspektive hinzufügen, aber auch vor allem eine Facette von Zeitgeschichte verstehen möchten, die bisher, eben weil manches Quellenmaterial bisher noch nicht zugänglich gewesen ist, so noch nicht möglich war.

Eine klare Unterteilung der gut recherchierten Biografie trägt ihr Übriges zur Lesbarkeit bei. Nicht nur bekommt man Einblick in den inneren Kreis des Machtzirkel um Hitler, in dem Hess bis zu seinem Flug 1941 immer entscheidende Fäden in seinen Händen hielt, aber auch, wie es dieser schaffte, eine gewisse Distanz zu waren, was Fragestellungen nach den Beweggründen von Rudolf Hess aufwirft.

Der Historiker Manfred Görtemaker greift diese Fäden auf, hat sie gebündelt, herausgekommen ist ein vielschichtiges Porträt, welches erklärt und entmystifiziert. Damit erscheint das Sachbuch zudem sinnvoller als die nächste und jede weitere Hitler-Biografie. Der Blick in die zweite Reihe der Führungsriege lohnt sich, um die Mechanismen des Funktionierens, überhaupt erst einmal des Erringens der Macht und des Errichtens der brutalen Diktatur zu verstehen. Auch die Verurteilung in Nürnberg, die Haftzeit bis zum Tode Hess‘ wird vielschichtig dargestellt, dessen Bedeutung vielfach verkannt wurde. Bis heute.

Das Porträt eines Mannes, beleuchtet im Blick auf seine Zeit, welches vorhandenem Wissen neue Details hinzufügt, zudem wird auch der Gerichtsprozess und die Zeit danach neu betrachtet. Alleine deshalb schon ist die Lektüre unbedingt zu empfehlen.

Buchpräsentation und Gespräch:

Veranstaltung des Dokumentationszentrums Topographie des Terrors gemeinsam mit C. H. Beck / Prof. Dr. Manfred Görtemaker und Dr. Andrea Riedle

Autor:

Manfred Görtemaker wurde 1951 geboren und ist ein deutscher Historiker. Zunächst studierte er ab 1969 Geschichte, Politikwissenschaft und Publizistik in Münster und Berlin, parallel dazu absolvierte er ein journalistisches Volontariat bei der Siegener Zeit. Von 1975 bis 1980 war er wissenschaftlicher Assistent an verschiedenen Instituten, bevor er 1977 promovierte.

Nach Stationen in Harvard und Stanford, wurde er 1992 ordentlicher Professor für Neuere Geschichte an der Universität Potsdam, nachdem er Mitte der 1980er Jahre als Hochschulassistent in Berlin tätig war. Gastprofessuren führten ihn u. a. nach Bologna und Oxford. In verschiedenen Funktionen wirkte er in Potsdam, bevor er Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats Memorium Nürnberger Prozesse wurde und an der Einrichtung eines Museums im Justizpalast in Nürnberg mitwirkte, er ist Mitglied zudem im Kuratorium der Stiftung Ernst-Reuter-Archiv im Landesarchiv Berlin.

2016 erhielt Görtemaker das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold. Er ist Verfasser mehrerer geschichtlicher Standardwerke.

Manfred Görtemaker: Rudolf Hess – Der Stellvertreter Weiterlesen »