Wolfgang Krüger: Serienmörder des Dritten Reiches 1933-1945

Inhalt:

Auch in der vermeintlich fast lückenlos überwachten Diktatur des Dritten Reiches konnten Serienmörder ihr Unwesen treiben. Nach umfangreichen Recherchen legt Wolfgang Krüger nun einen weiteren Band zu Mordfällen aus der Zeit des Dritten Reiches vor. Diesmal begibt er sich auf die Spur unheimlicher Serienmörder. Er beschreibt detailliert die Verbrechen des berüchtigten Münchner Triebtäters Eichhorn und des Berliner S-Bahn-Mörders Ogorzow.

Er zeichnet aber auch die Vorgehensweise der Dortmunder „Raubmord-GmbH“ nach, die Untaten eines Serienmörders am Rande des Schwarzwaldes, die erschütternden Morde eines Melkers, der 1940 innerhalb von drei Wochen die Mark Brandenburg, Magdeburg und das sudetendeutsche Eger heimsuchte, indem er vier kleine Mädchen an sich lockte, sie missbrauchte und tötete. Schließlich wird der polnische Serienmörder Wignaniec geschildert, der als Fremdarbeiter im westfälischen Osnabrück drei seiner Landsleute ermordete und beraubte. (Klappentext)

Rezension:

Selbst als der Staat sich zum größten aller Massenmörder avancierte, gab es sie, die dunklen Kapitel der klassischen Kriminalistik, die in der Form von Serienmördern die Bevölkerung in Atem hielt. Auch in der absoluten Diktatur konnten diese ihr Unwesen treiben, Behörden und Polizeiorgane narren, welches Menschenleben kostete und für ein dem Anspruch nach alles unter Kontrolle haben wollende Gebilde schlicht Gesichtsverlust bedeutete, würde man den oder die Täter nicht habhaft werden können.

So suchte man möglichst schnell und geräuschlos, teilweise mit Mitteln, wie sie nur in einer Diktatur zur Verfügung stehen konnten, auch den Serienmördern auf die Spur zu kommen, von denen im vorliegenden Werk der Autor Wolfgang Krüger erzählt, beginnend bei den ersten Taten bis hin zur Vollstreckung der gefällten Urteile.

Zunächst wird in dieser schaurigen Sammlung dieser düsteren Seite deutscher Kriminalgeschichte die Definition derer erläutert, die Hauptgegenstand der Betrachtung sind, bevor sich kapitelweise den einzelnen Tätern gewidmet wird. Der Fokus liegt hier auf männliche Serientäter, die jeder für sich eine erschütternde Mordserie zu verantworten haben.

Detailliert beschreibt der Autor sowohl die Vorgehensweise, etwa des Schwarzwälder Serienmörders Josef Schäfer als auch die Umstände, wie dieser und andere ihre Opfer auswählten und nach dem Leben trachteten. Dabei werden Tathergang und Vorgehensweise fast nüchtern detailliert beschrieben als auch, warum selbst in einer so lückenlosen und grausamen Diktatur wie dieser solch ein Morden möglich war.

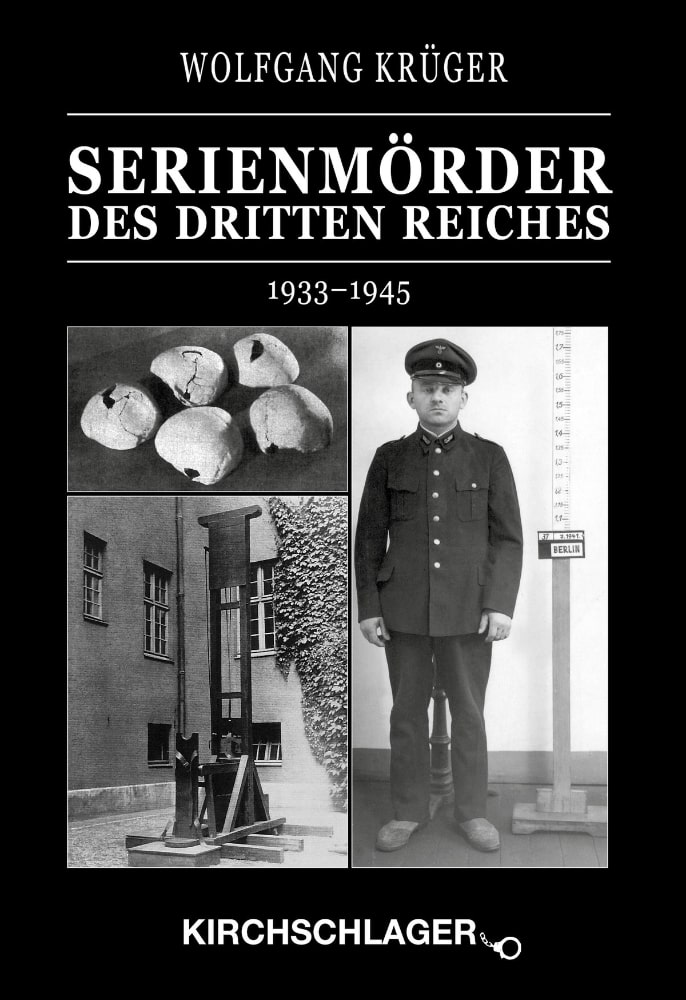

Teilweise zu plastisch wird dies durch Bilder aus den kriminalistischen Ermittlungsakten, die auch in der Qualität von damals nichts für schwache Gemüter sind. Zeit zum Durchatmen bleibt dabei kaum, denn auch die Ermittlungsarbeit selbst bis zur Aburteilung sind in ihrer historischen Betrachtung sowohl interessant als auch erschreckend.

Wie gingen klassische Behörden damals vor und wann und warum machten sie sich die Organe des NS-Regimes zu Nutze. Hier wäre eine ausführlichere und zuweilen kritischere Betrachtung wünschenswert gewesen, auch über das Verhältnis der einzelnen Kapitel zueinander kann man diskutieren.

Natürlich ist es vor allem der Quellenlage geschuldet, wenn man, in diesem Falle einer Mordserie knapp 60, einer anderen gerade mal fünf Seiten widmen kann, doch sollte man letztere dann überhaupt zur Sprache bringen? Diese kann schon alleine aufgrund des Seitenverhältnisses nicht die gleiche Wirkung auf die Lesenden entfalten, wie andere ausführlichere Schilderungen oder man hätte dieses Kapitel in der Reihenfolge anders sortieren müssen.

Auch ein Rahmen, z. B. durch ein Nachwort fehlt hier, in dem man voran gebrachte Kritikpunkte hätte erläutern können, was die aufgearbeitete Thematik, obwohl interessant, etwas unrund wirken lässt. Trotzdem, für historisch Interessierte eröffnen sich mit der Lektüre sicherlich einige eher unbekannte Aspekte. Und da ist dieses Sachbuch sicherlich eine Ergänzung.

Autor:

Wolfgang Krüger ist Psychotherapeut in eigener Praxis. Ihn beschäftigt seit Jahrzehnten, wie unsre Seele die Gesundheit stärkt. Außerdem publizierte er erfolgreiche Bücher über die Liebe, Treue, Sexualität, Freundschaften, Eifersucht, Geld, Humor , Selbstachtung und Großeltern.

Wolfgang Krüger: Serienmörder des Dritten Reiches 1933-1945 Weiterlesen »