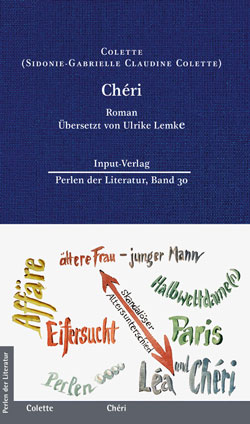

Sidonie-Gabrielle C. Colette: Cheri

Inhalt:

Colettes bekanntester Roman „Cheri“, der 1920 veröffentlicht wurde, handelt von der alternden Halbweltdame Lea, die sich in den Sohn einer Freundin verliebt. Sie beginnt eine Liebesbeziehung mit dem nicht einmal halb so alten Cheri. Und das Verhältnis geht gut, bis Cheris Mutter beschließt, ihn zu verheiraten. In einem poetisch-erotischen Stil beschreibt Colette die gegenseitige Zuneigung des Paars in seiner luxuriösen Umgebung – die Abhängigkeit des jungen Mannes von der älteren Frau, die sich stolz gegen das Altwerden wehrt und am Ende doch ihren Frieden damit schließt. (Klappentext)

Rezension:

Ein Gesellschaftsroman wie ein Kammerspiel, das ist die Erzählung „Cheri“, der französischen Autorin Sidonie-Gabrielle Claudine Colette, die für ihr Leben und Werk als zweite Frau Frankreichs mit einem Staatsbegräbnis geehrt wurde. Erschienen ist der Text erstmals zu Beginn der 1920er Jahre und sorgte zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung durchaus für Stoff zur Diskussion. Wie aber wirkt die Geschichte heute? Ist sie immer noch genau so gut lesbar und einprägsam?

Schon zu Beginn der Erzählung wähnt man sich als Zuschauer eines Theaterstücks. Das Figurentableau wie auch die Anzahl der Schauplätze sind überschaubar. Ersteres ist auf zwei Hauptprotagonisten beschränkt, die alleine schon durch ihren Dialog an Konturen gewinnen. Wenige Nebenfiguren runden das Ensemble ab. Alleine Lea und Cheri, die sich miteinander und ihrer beider Leben auseinandersetzen müssen, reichen vollkommen aus, um die Handlung voranzutreiben. Diese plätschert so dahin, was zur Umgebung beider Personen passt, die sich um nichts auf der Welt Sorgen machen müssen.

Die Finanzen sind gesichert, woher das Geld kommt ist über weite Strecken nicht ganz klar. Man lebt in den Tag hinein, füreinander gegeneinander. Der Altersunterschied beider zueinander ist Antriebsfeder, Konfrontationspunkt und Ablenkung zugleich. Die Autorin nutzt dies als Spannungsmoment. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war dies durchaus ein Aufreger.

Wie gehen die Figuren damit, wie die Umgebung damit um? Was haben beide einander zu geben? Steckt Liebe dahinter? Zeitvertreib gegen die Langeweile eines gesellschaftlich sonst nicht aufregenden Lebens? Fragen, die man sich mit den ersten Zeilen stellt, wenn die Figuren an Konturen gewinnen. Der Konflikt indes lässt nicht lange auf sich warten. Als der jüngere Cheri verheiratet werden soll, gehen beide mit der Situation unterschiedlich um, was Folgen haben wird.

Mehr passiert im Grunde nicht. Tatsächlich kommt die Geschichte, die im Grunde nur aus inneren Gedankengängen und Dialogen besteht, ziemlich ruhig daher. Die Autorin behält ein ruhiges Erzähltempo beinahe durchgängig bei, auch unser gesellschaftliches Frauenbild oder das von Beziehungen trägt dazu bei, dass am Ende gesagt werden kann, dass eigentlich nichts passiert. Versetzen wir uns aber in die damalige Leserschaft, können wir erahnen, welche Sprengkraft dieses damals sehr aufrührende Bild hatte.

Alleine dafür lohnt es sich, diesen kleinen lieben Roman wieder zu entdecken.

Autorin:

Colette, eigentlich Sidonie-Gabrielle Claudine Colette wurde 1873 geboren und war eine französische Schriftstellerin, Varietekünstlerin und Journalistin. In ihren Romanen beschrieb sie vor allem Frauenschicksale, setzte sich mit Tabuthemen ihrer Zeit auseinander, später arbeitete sie auch als Journalistin, zuvor als Varietekünstlerin. Sie starb 1954 in Paris.

Zur Autorin: Hier klicken.

Sidonie-Gabrielle C. Colette: Cheri Weiterlesen »