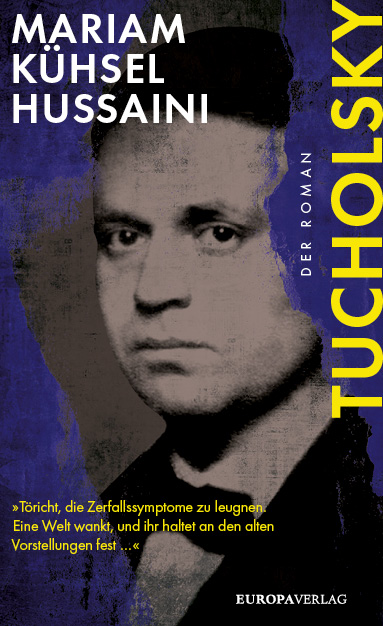

Mariam Kühsel-Hussaini: Tucholsky

Inhalt:

Als Rathenau von Attentätern erschossen wird, verliert die Weimarer Republik einen seiner Feinsten. Kurt Tucholsky, die schwungvollste Stimme der Wochenzeitung Weltbühne, will ergründen, wie es jetzt mit Deutschland weitergehen wird. Ein wenig später befindet sich das Land im Ausnahmezustand.

Bis zuletzt kollidiert man mit dem ganzen Sturm der Zeit. Die Presse der NSDAP liefert sich mit der Weltbühne publizistisch eskalierende Mensuren, welche die Menschen im ganzen Land unaufhaltbar aufladen, bis am Ende dieses seine Krisen und seine Menschen mit Notverordnungen regiert. Tucholsky geht. Er geht für immer … (eigene Inhaltsangabe)

Rezension:

Fünf Schuss sind es, die den Wendepunkt bedeuten und die Geschwindigkeit eines nicht mehr aufzuhaltenden Falls noch erhöhen. Die Abwärtsspirale, sie dreht sich immer schneller. Nur wenige Politiker hätten sie vielleicht aufzuhalten vermocht. Rathenau, einer von ihnen? Der Journalist Kurt Tucholsky schreibt mit spitzer Feder und treffenden Worten gegen die Zustände im Land, die alles mit sich reißen werden. Und auch ein ehemaliger Kaiser in seinem Exil denkt nach über eine Zeit, aus der er herausgefallen scheint. Die Schriftstellerin Mariam Kühsel-Hussaini hat drei Biografien und Momente zu dem Portrait einer stürzenden Republik verwoben.

In einer Mischung aus historischen und gesellschaftskritischen Roman, der ins Heute hineingreift, führen uns wirkmächtige Figuren durch die Weimarer Jahre. Die Unsicherheiten, direkt nach dem verlorenen Krieg wechseln einer nervösen Stabilität ohne Selbstbewusstsein, hinein in die Zwanziger, die später einmal als die Goldenen bezeichnet werden.

Tucholsky, hier Hauptfigur beobachtet und ist Teil dieser Welt, zugleich ihr größter Kritiker. So treffsicher seine Worte, so groß die Differenz zu seinem eigenen Leben. Ein Kontrast, den die Autorin ebenso zielgerichtet auszuarbeiten verstand. Der Blick dieses Protagonisten ist es, der hier die Gegensätze aufzeigt. Nahtlos die Übergänge zu anderen Sichtweisen. Da ist der ehemalige Kaiser, im niederländischen Exil, von Reportern belagernd. Hier ist Rathenau, der die neue Zeit verkörpert, aber ihre Menschen nicht erreichen tut.

Ein Roman ist das, der von einer flirrenden Zeit erzählt, dies mit wenigen Worten vermag, denen man sich nicht recht entziehen kann. Schnell ist man inmitten der Handlung, die die Figuren vor sich hertreibt, die pointiert mit Ecken und Kanten ausgearbeitet sind. Das liegt da auch am Text, der sich zuweilen wie ein Strudel anfühlt, den man nicht entkommen kann. Damit ist aber auch die Schwäche der Erzählung gefunden. Klare Übergänge oder Bruchlinien fehlen oft genug.

Ohne Abgrenzung ist man da mitunter zuerst in der Erzählperspektive Tucholskys gefangen, um im nächsten Satz einen aus der Sicht Rathenaus zu lesen. Manchmal hätte ein Absatz mehr oder eine andere Kapitelunterteilung Not getan, um gewisse Verwirrstellen zu vermeiden.

Der erzählende Zeitraum umfasst die Jahre der Weimarer Republik, in der die Gegensätze mit zunehmender Geschwindigkeit aufeinanderprallen. Gegensätze hat die Autorin sowohl mit den Handlungsorten, die man sich gut vor Augen führen kann, geschaffen, ebenso mit den Figuren, die wie ihre realen Vorbilder, Spiegelbilder ihrer Zeit sind. Getriebene und Treibende. Mit dem Wissen von heute, können wir die Seiten klar zuordnen. Die Figuren jedoch staunen, versuchen sich einzuordnen, versuchen zu verstehen. Dem Hauptprotagonisten gelingt das über lange Strecke, bis schließlich alles aus den Fugen geraten ist.

Das macht nahbar und kann zugleich als Warnung auf unsere Gegenwart verstanden werden, so plastisch vor Augen geführt. Kräfte, die in einer sich immer mehr polarisierenden Welt, sich zunächst misstrauisch, dann feindlich gegenüberstehen. Hier konzentriert auf politische Ansichten und konfrontativen Journalismus, was es sehr greifbar werden lässt.

„Die Menschen nehmen alles hin“, strich es Tucholsky über die Brust, „sie nehmen alles hin.“

Mariam Kühsel-Hussaini: Tucholsky

Allwissend sind hier nur die Lesenden. Dem Hauptprotagonisten beschleicht zumindest eine Ahnung, die er gen Ende umzusetzen weiß. Überraschende Wendungen gibt es solche nicht. Das dargestellte Zeitkolorit, welches ein gewisses Gefühl für die Menschen damals heraufbeschwört, ist es, was diesen Roman lesenswert macht. Figuren, Orte, man kann sich das alles gut vorstellen. Wer Miniserien, wie Babylon Berlin mag, ohne die Krimikomponente, die gesellschaftliche Zustandsbeschreibung ist hier Krimi genug, wird mit der Lektüre gut bedient sein, ebenso, wer jetzt keine klischeehafte Historienschmonzette zur Hand nehmen möchte.

Die Erzählung lädt zudem dazu ein, sich mit den Biografien der wirklichen Figuren zu beschäftigen, ohne den Text danach in die hintersten Winkel des Bücherreagals verbannen zu müssen. Der Gutteil passt. Am Ende fehlen ein paar Absätze und klare Konturen für die B-Note. Ob die zu vernachlässigen sind, muss ein jeder für sich entscheiden.

Autorin:

Mariam Kühsel-Hussaini wurde 1987 in Kabul geboren und ist eine deutsch-afghanische Schriftstellerin. Seit 1990 lebt sie in Deutschland und veröffentlichte 2010 ihren ersten Roman, dem weitere folgten. 2013 bekam sie ein Stipendium aus dem Else-Heiliger-Fonds der Konrad Adenauer Stiftung. Sie lebt in Berlin.

Mariam Kühsel-Hussaini: Tucholsky Weiterlesen »