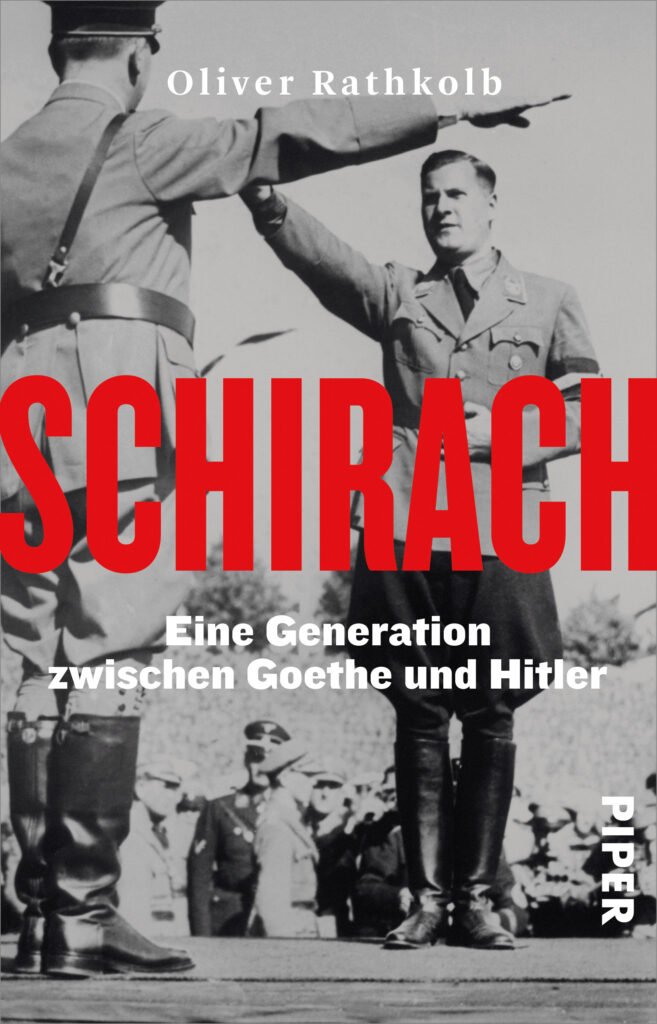

Oliver Rathkolb: Schirach – Eine Generation zwischen Goethe und Hitler

Inhalt:

Baldur von Schirach sprach von Blut und Ehre, vom Wunder der Kameradschaft und von der Kraft der Fahne. Und er machte Adolf Hitler zum geliebten „Führer“, der das deutsche Volk groß, frei und glücklich machen würde. Eine ganze Generation sang seine Lieder, trommelte und turnte und marschierte mit ihm. Als Reichstatthalter hielt er Hof in Wien, die Deportation der jüdischen Bevölkerung sah er als seinen „aktiven Beitrag zur europäischen Kultur“. Oliver Rathkolb gibt die Geschichte einer schillernden NS-Karriere wieder, die unmittelbar in das Herz des „Dritten Reiches“ führt und viele Fragen aufwirft. (Klappentext)

Rezension:

Während andere Biografien viel mehr Aufarbeitung erfahren, sich mit Lebenswegen auf verschiedene Art und Weise auseinandergesetzt wurde, erfuhren andere bisher wenig Beachtung, wobei auch deren Aspekte wichtig sind, um zu verstehen, wie ein Regime wie das der Nationalsozialisten in Deutschland entstehen und seine Macht festigen, die Welt in eine Katastrophe stürzen konnte. In diesem Falle ist ein ganz entscheidender Baustein die Indoktrinierung der Jugend gewesen. Der österreichische Historiker Oliver Rathkolb hat sich nun aufgemacht, Aufstieg und Fall von Baldur von Schirach zu beleuchten, der dies zu verantworten hatte.

Einfach aufgrund der Auswahl der Thematik schon ist dieses Sachbuch sehr besonders, da im Gegensatz zu etwa Hitler selbst, Hitler oder Sperr, die Rolle des Mannes vergleichsweise im Dunkeln liegt, der kurzzeitig als eine der Nachwuchshoffnungen des Dritten Reiches galt und auch dazu beitrug, dass sich dieses grausame Regime so lange halten konnte.

Der Historiker hat sich dabei entlang eines Zeitstrahles gehangelt und geht in die Familiengeschichte von Schirachs weit vor dessen Geburt zurück, um die Hintergründe darzustellen, die Übernahme und Weiterentwicklung damaliger antisemitischer Vorstellungen, wie sie in verschiedenen Gesellschaftsschichten populär waren, aber auch einen der Grundsteine aufzuzeigen, die später Hitlers Paladin als einem der Punkte der Verteidigungsstrategie im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess dienen sollte, was dazu führte, dass von Schirach nicht zum Tode verurteilt wurde.

Minutiös wird die Annäherung an Hitler dargestellt, ebenso die Ideologisierung, aber auch der stetige Konkurrenzkampf und die Intrigen innerhalb der Führungsriege des Regimes. Zugleich erläutert der Autor hier Brüche ausführlich und zeigt, warum die Aufarbeitung des Nationalsozialismus gerade im Wien nach dem Krieg mit Problemen behaftet war. Auch dafür liegen die Grundlagen in von Schirachs Wirken.

Dies ist so detailreich wie einprägsam dargestellt, dass es eine lohnend ergänzende Lektüre zur bereits vorhandenen Aufarbeitungsliteratur ist. Auch versteht man dadurch, warum gerade von einer ganzen Generation indoktrinierter Jugendlicher in den letzten Kriegstagen an einigen Orten grausame Taten ausgeübt wurden, die sich im kollektiven Gedächtnis eingebrannt haben.

Sachlich und nüchtern hat hier Oliver Rathkolb das zwiespältige Porträt eines Menschen zusammengestellt, der ausschlaggebend für die Ideologisierung eines verbrecherischen Regimes war, sowie für den Tod von Hunderttausenden. Interessant ist zudem der noch zu wenig beleuchtete Kunstraub der Nazis und die Vereinnahmung kulturellen Lebens, welches ebenso ausführlich beleuchtet wird. Alleine dies schon ein Kapitel, weshalb sich die gesamte Lektüre lohnt.

Autor:

Oliver Rathkolb wurde 1955 in Wien geboren und ist ein österreichischer Historiker. Nach Studien der Rechtswissenschaften und Geschichte in Wien war er wissenschaftlicher Leiter der Stiftung Bruno Kreisky Archiv und übernahm 1992 die Funktion des dortigen Wissenschaftskoordinators.

1984 bis 2005 war er wissenschaftlicher Angestellter des Ludwig Boltzmann Instituts für Geschichte und Gesellschaft, 1993 habilitierte er und übernahm die Lehrbefugnis als Dozent für Neuere Geschichte unter Berücksichtigung für Zeitgeschichte im Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien. Nach verschiedenen Funktionen übernahm er eine Forschungsprofessur der Universität Havard. Er verfasste mehrere Beiträge und Expertisen für Fach- und populärwissenschaftliche Medien und Zeitschriften.

Oliver Rathkolb: Schirach – Eine Generation zwischen Goethe und Hitler Weiterlesen »