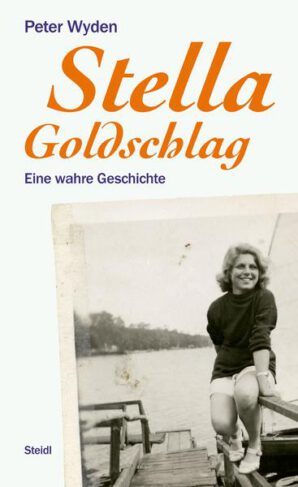

Peter Wyden: Stella Goldschlag – Eine wahre Geschichte

Inhalt:

Stella Goldschlag war blond, schön, intelligent, schlagfertig und vielseitig begabt. In einem anderen Land und zu einer anderen Zeit hätte sie eine glänzende Karriere gemacht, doch Stella war Jüdin und lebte in Deutschland. Um ihre Eltern vor den Deportationszügen zu bewahren, verriet sie untergetauchte Juden an die Gestapo, konnte sie nicht retten und machte dennoch weiter. Mörderisch effizient. Peter Wyden, eins Mitschüler Stellas an der privaten jüdischen Goldschmidtschule in Berlin sprach mit Überlebenden, Zeitzeugen, Historikern und Psychologen, nicht zuletzt, zwei Jahre vor ihrem Freitod, mit Stella selbst. Er urteilt nicht. Peter Wyden erzählt eine wahre Geschichte. (eigene Inhaltsangabe)

Inhalt:

Es ist noch gar nicht so lange her, da machte die Aufarbeitung der Geschichte um die jüdische Greiferin Stella Goldschlag durch Takis Würger Furore. Ein Aufschrei nach dem anderen erfolgte, als der Hanser-Verlag den Roman „Stella“ veröffentlichte und zugleich begannen sich die Leser für die wirklichen Geschehnisse zu interessieren. Doch, während die englischsprachige Ausgabe antiquarisch zu haben war, war die 1999 erschiene Übersetzung längst vergriffen und nur noch zu Phantasiepreisen zu erwerben. So entschloss sich der Steidl-Verlag dieses Werk neu aufzulegen, welches hiermit vorliegt.

Worum geht es? Der Klappentext zusammengekürzt, verrät schon viel und gibt den Umriss eines besonderen Sachbuches. Natürlich kennen wir Leser alle die Berichte von Überlebenden des Nazi-Regims, sowohl der Opfer als auch der Täter, doch gab es natürlich auch Menschen, wie zu jeder Krisenzeit, die irgendwo dazwischen standen. Solch ein Mensch war Stella Goldschlag, die in die Gefänge der Gestapo geriet, und begann, um ihre Eltern und ihre eigene Haut zu retten, Berliner Juden zu verraten, die sich vor der Vernichtungsmechanerie der Nazis im Untergrund versteckt hielten.

Ersteres gelang nicht, doch um zumindest das zweite zu erreichen, machte sie weiter, als längst ihre Eltern deportiert werden. Peter Wyden ging nach dem Krieg der Frage nach, warum ausgerechnet Stella Goldschlag diesen Weg einschlug und welchen Lauf ihr Leben nahm, welches sie 1994 durch Selbstmord beendete. Wer war Stella Goldschlag, die „Greiferin“, das blonde Gift?

Es ist ein bemerkenswert differenziertes sachbuch, welches hier neu aufgelegt wurde, vor allem, wenn man um die tatsache weiß, dass sich Autor und Beschriebene seit ihrer Jugend kannten, dennoch so unterschiedliche Wege eingeschlagen hatten und einschlagen mussten. Peter Wyden wollte verstehen und recherchierte als Journalist und Privatmann jahrzehntelang zur Geschichte seiner ehemaligen Klassenkameradin.

Er stöberte in Archiven und Gerichtsakten, sprach mit Zeitzeugen, Opfern und Freunden von Stella Goldschlag, schließlich mit der Hauptperson selbst. Was muss ein Mensch durchmachen, um zu solchen Taten fähig zu sein? In welcher Extremsituation hätte man selbst vielleicht sich zu diesem schmählichen Verrat hinreißen lassen und wann genau kam es zum Knackpunkt, an dem Stella hätte aufhören müssen, wenn man das überhaupt gekonnt hätte? Wäre dies möglich.

Ohne zu werten zeichnet Wyden detailliert Stellas Weg nach, zeigt, wie sie so viele ihrer Mitmenschen an die Nazis verraten konnte und warum Geschichte und Taten sie nicht mehr los ließen, bis zu ihrem Ende. Zeitlos wirkt der Text, tatsächlich kann das Sachbuch auch heute noch gut gelesen werden und ist damit ein wichtiger Grundstein zur Geschichte der Verfolgung der Juden durch das NS-Regime in Berlin.

Im Stil des Journalisten, dem eine Geschichte begegnet und nicht loslässt, arbeitete der ehemalige und dann wiederholte Berliner an diesem Sachbuch, welches zeigt, dass es in besonderen Zeiten besondere Menschen gibt. Leider eben auch im schrecklichen Sinne. Das hat eine ungeheuerliche Qualität, die erdrückend wirkt, wobei Wyden seine journalistischen Fähigkeiten nicht nur in der Recherchearbeit selbst einzusetzen wusste.

Gegliedert, entlang der Lebens- und zeitlichen Abschnitte, durchsetzt mit zahlreichen Quellenangaben, doe vor allem aus Interviews mit Zeitzeugen bestehen, wie sie heute kaum mehr durchgeführt werden können, ist „Stella Goldschlag – Eine wahre Geschichte“ ein zeitloses Sachbuch und eine Warnung zugleich. Was würden wir tun? Wie weit würde jeder Einzelne von uns gehen, um die eigene Haut zu retten?

Beten wir darum, dies nie erfahren zu müssen. Unabhängig von den Taten der Stella Goldschlag, so verachtenswert sie sind, hatte sie wohl kaum eine Wahl. Peter Wyden bewertet dies nicht, mit seinem Fazit bin ich dennoch nicht ganz glücklich. Davon abgesehen, gibt es hier eine unbedingte Leseempfehlung.

Autor:

Peter H. Wyden wurde als Peter Weidenreich 1923 in Berlin geboren und war ein deutsch-US-amerikanischer Journalist und Autor. Als Kind jüdischer Eltern besuchte er ab 1935 die jüdische Privatschule Dr. Goldtschmidt in Berlin und folh mit seiner Familie 1937 aus Berlin. Er studierte an der City University New York und diente anschließend in der US Army. Ab 1945 leitete er die Lokalredaktion Berlin der Allgemeinen Zeitung und arbeite als Reporter und Redakteur. Seit 1970 veröffentlichte er mehrere Bücher, 1992 auch über Stella Goldschlag, die als „Greiferin“ untergetauchte Juden in Berlin an die Gestapo verriet. Das Buch wurde 2019 neu aufgelegt. Peter wyden starb 1998 in Ridgefield/Connecticut.

Peter Wyden: Stella Goldschlag – Eine wahre Geschichte Weiterlesen »