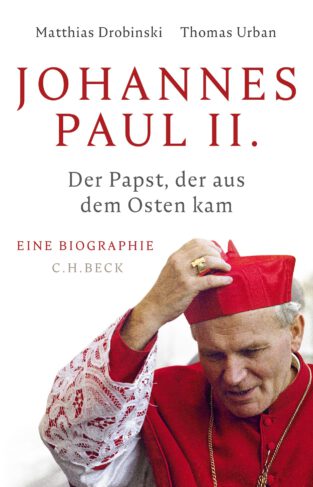

Matthias Drobinski/Thomas Urban: Johannes Paul II.

Inhalt:

Johannes Paul II. (1920-2005) war ein Jahrhundertpapst. Er begeisterte die Massen, und seine Besuche in Polen zeigten den Menschen im Ostblock: Es gibt eine Kraft, die stärker ist als der kommunistische Staatsapparat.

Doch so sehr Karol Wojtyla in seiner Heimat stets die Reformer in der Kirche unterstützt hatte – als Papst regierte er selbst autoritär, beschnitt die Unabhängigkeit der Ortskirchen und maßregelte Theologen. Matthias Drobinski und Thomas Urban erzählen keine Heiligengeschichte, sondern porträtieren eine faszinierende Persönlichkeit, die Revolutionär und Reaktionär in Einem war. (Klappentext)

Rezension:

Im Jahr 1978 begann eines der längsten Pontifikate der Geschichte. Karol Wojtyla, der sich fortan Johannes Paul II. nannte, wurde zum Papst gewählt und ließ die kommunistische Welt aufhorchen. Krisensitzungen im Moskauer Kreml und in Warschau folgten, hatte der Pole doch schon seit seiner Priesterweihe nach dem Zweiten Weltkrieg immer wieder für Aufmerksamkeit und Schwierigkeiten bei den Machthabern gesorgt.

Auch als Papst blieb er Hoffnungsträger für Hunderttausende. Doch, der Mann, der aus dem Osten kam, blieb sich treu und für viele auch hoch umstritten. Die kirchliche Ökomene förderte er, doch gegen Missbrauch in der Kirche unternahm er nichts, auch seine Einstellung gegenüber Frauen, Verhütung und Sexualität waren konservativ. Zu konservativ für eine sich im Umbruch befindliche Welt. Doch, wer war Karol Wojtyla eigentlich? Der Mann, der die katholische Kirche ins neue Jahrtausend führen sollte.

Die Journalisten und Autoren Thomas Urban und Matthias Drobinski zeichnen das vielschichtige Porträt eines Menschen, der zuweilen so widersprüchlich ist, wie die Institution, der er sein Leben verschrieb. Auf relativ wenigen Seiten wird das längste Pontifikat seit mehreren Jahrhunderten dargestellt, aber auch der Weg dorthin minutiös aufgezeichnet.

Welche Wegsteine markierten die Biografie eines Mannes, der Geschichte schreiben und selbst eine solche werden sollte? Wie entwickelte Wojtyla, später als Papst Johannes Paul II., seine Ansichten und woran lag es, dass der einst so progressive Pfarrer, Bischof und Kardinal mit dem Alter immer konservativer wurde?

Beschrieben wird nicht nur der Lebensweg und die Schwierigkeiten der kirchlichen und politischen Auseinandersetzungen, denen sich der „Reisepapst“ ausgesetzt war, sondern immer wieder auch Momente, die Geschichte schrieben. Das Attentat auf den Papst gehört ebenso dazu, wie auch die Unterstützungen der Streikenden auf der Lenin-Werft in Danzig, um Lech Walensa, Beginn des schleichenden Zusammenbruchs der kommunistischen Regime im Osten.

Ungeschönt wird das Bild wiedergegeben, welches sich schon zu Lebzeiten formte, auch die Debatte um die Stellung der Frau in der Kirche, die neuen Schwung aufnahm und in derer der Papst auch viele Gläubige enttäuschte, wird dargestellt.

Intensive Recherchearbeit in Archiven, die Sichtung von Interviews und Berichten gingen der Arbeit voran, in derer die Autoren darstellen, welchen Einfluss Papst Johannes II., der sich der Ökomene verschrieben sah und für den Frieden in der welt kämpfte, doch so voller Widersprüche war, auf die Kirche nahm. Sie zeigen, wie der Mann, der über ein Vierteljahrhundert lang, das Schicksal der Katholiken bestimmte, die Kirche über sein pontifikat hinaus bestimmte und welches Erbe er seinen Nachfolgern hinterlies.

Abgesehen von manchen Längen, die wohl alle Biographien aufweisen, ist diese hier leicht zu lesen, ist doch die Zeit, in der Karol Wojtyla voller hochspannender Ereignisse und Wendungen. Die Autoren zeichnen ungeschönt ein facettenreiches Bild mit all seinen Widersprüchen in handlichen Kapiteln.

Nachvollziehbar auch für die jenigen, die das Weltbild des Johannes Paul II. jetzt nicht vertretetn. Urban und Drobinski zeigen, welche Zeichen das Oberhaupt der Katholiken in die Welt sendete und was davon bleibt. Im Guten, wie auch im Schlechten.

Der erste Medienpapst der Geschichte, der den Vatikan in kleinen Schritten veränderte und doch manche, vielleicht zu hoch an die Institution gestellten, Erwartungen enttäuschte, im Spiegel der Zeitgeschichte und an dessen Leben nicht nur die Katholiken bis zuletzt Anteil nahmen. Wie bewerten wir heute den Polen Karol Wojtyla und sein Pontifikat als Papst Joannes Paul II.?

Die Autoren mit dem Versuch einer sehr vielschichtigen Darstellung.

Autoren:

Matthias Drobinsi wurde 1964 geboren und ist ein deutscher Journalist und Autor. Nach dem Abitur studierte er Geschichte, katholische Theologie und Germanistik in Gießen und Mainz, begann danach eine journalistische Ausbildung an der Henri-Nannen-Schule in Hamburg. 1993 begann er als redakteur für die Zeitung Publik-Forum, später für Die Woche zu arbeiten, auch recherchierte er für mehrere öffentliche Rundfunk- und Fernsehsender.

Seit 1997 arbeitet er für die Süddeutsche Zeitung als innenpolitischer Redakteur und ist dort für Kirchen und Religionsgemeinschaften zuständig-

Thomas Urban wurde 1954 geboren, ist ebenfalls Journalist und Autor, studierte Romanistik, Slavistik und osteuropäische Geschichte. Nach mehreren Stationen arbeitete er zunächst beim Bundessprachenamt.

Nach einem besuch der Henri-Nannen-Schule war er für verschiedene Presseagenturen tätig, später wechselte er zur Süddeutschen Zeitung, wo er als Osteuropa-Korrespondent tätig wurde, sowohl aus Warschau und Moskau berichtete, als auch vom Abchasien- oder dem ersten Tschetchenienkrieg. 2012 übernahm er das Korrespondentenbüro in Madrid.

Beide sind Verfasser mehrerer Sachbücher.

Matthias Drobinski/Thomas Urban: Johannes Paul II. Weiterlesen »