Osama Okamura: Die Stadt für alle

Inhalt:

Warum leben immer mehr Menschen auf der Welt in Städten? Und warum gibt es gleichzeitig Städte, die schrumpfen? Und was sagen abgesenkte Bordsteine über das Verhältnis von Autos und Fußgängern? Fragen, die uns alle etwas angehen. In diesem Handbuch für angehende Stadtplanerinnen und Stadtplaner erfahren wir, wie Städte funktionieren, was gutes Leben in ihnen ausmacht und welche Probleme dem entgegenstehen. Die Stadt ist ein globales Phänomen. Sie ist Begegnungsort und hat seit jeher für Innovationen und Veränderung gesorgt, Menschen zusammengebracht und Potenziale freigesetzt.

Auch jetzt verändert sich unsere Stadt rasant, und wir stehen vor Herausforderungen, von denen viele nicht einmal etwas mitbekommen haben. Höchste Zeit, sich mit der Stadt zu beschäftigen! (Klappentext)

Rezension:

Noch gar nicht lange ist es her, da kippte die Waage endgültig zu Gunsten der Städte. Immer mehr Menschen leben in diesen Orten, deren Wesen darin besteht, auf Vernetzung ausgelegt zu sein, bestimmt vom steten Austausch von Waren oder Dienstleistungen, ein Wechsel, der die Innovationskraft fördert und zugleich Segen und Fluch bedeutet.

Diese Strahlkraft ist kein modernes Phänomen, wie ein Blick in die Geschichte der Urbanisierung, Verstädterungsprozesse, zeigt und hat jene, die mit ihr leben, seit jeher vor Herausforderungen gestellt, derer sich Städte ständig stellen müssen.

So vielseitig wie die Stadt selbst, so vorausschauend muss gerade heute Stadtplanung sein. Der Architekt Osamu Okamura erklärt in seinem hier vorliegenden Sachbuch niederschwellig, wie dies funktionieren kann und mit welchen Herausforderungen verbunden ist.

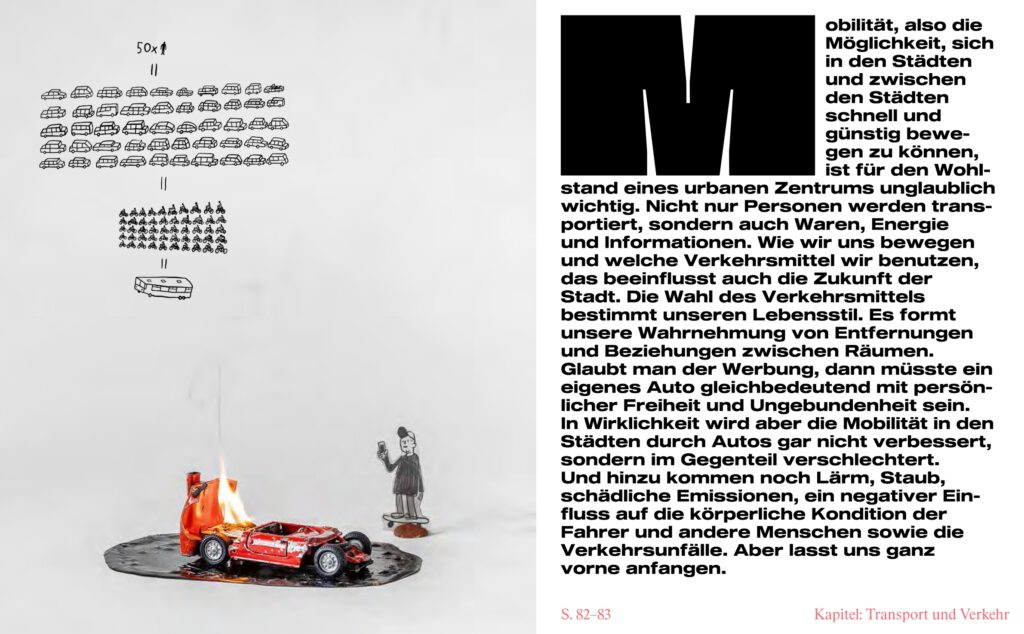

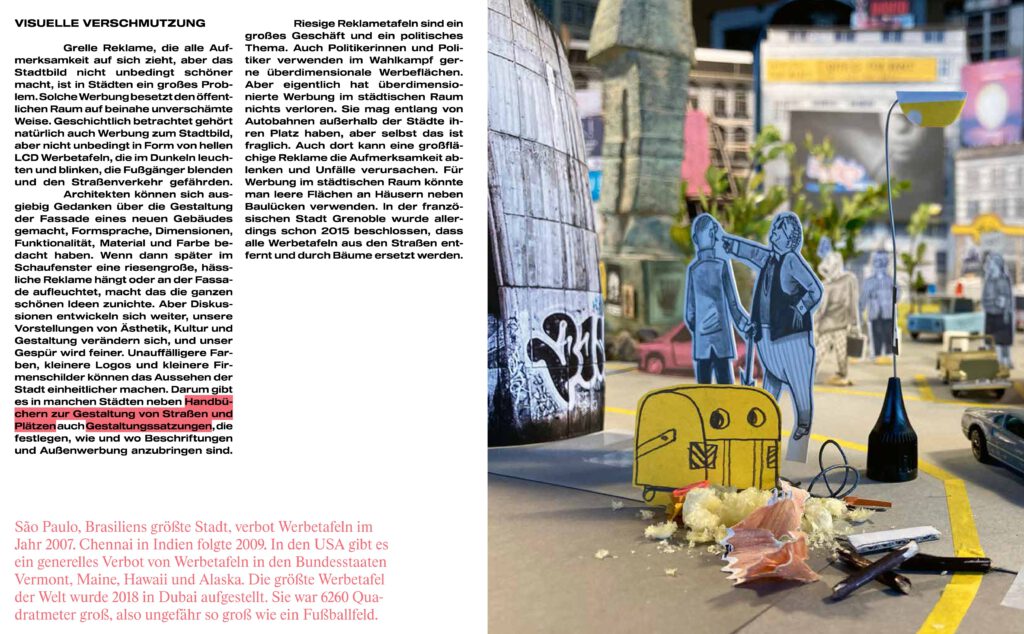

In Zusammenarbeit mit den Künstlern David Böhm und Jiri Franta ist dabei ein großformatiges Coffee Table Book entstanden, welches wie eine Stadt selbst auf den ersten Blick chaotisch wirkt, jedoch die Lesenden in seinem Bann zieht. Fotos von in Pappe auferstandenen städtischen Szenarien veranschaulichen die einzelnen Themen, auch ein Spiel von Schrift und Karikatur zieht sich wie ein roter Faden durch die einzelnen Themen, die gleichsam einzelner Gebäude zusammen ein großes Ganzes, eben die Stadt ergeben.

So wird mit viel Liebe für Details nahegebracht, was anderenfalls nur graue Theorie, schwer verdaulich bleiben würde, ohne den Ernst der Thematik zur Karikatur verkommen oder wichtige Punkte außen vor zu lassen. Durchaus für alle Altersgruppen geeignet, werden hier Denkanstöße geliefert. Welche Aspekte machen eine Stadt lebenswert? Wie nutzen wir künftig historische Bausubstanz? Wie priorisieren wir Verkehr? Wie machen wir den Lebensraum Stadt für alle zugängig und durchlässig?

Dies sind nur einige Fragen, die der Autor beinahe in Was-ist-was-Manier klärt und zueinander in Zusammenhang stellt, dazu einlädt, sich einzubringen und einen anderen Blickwinkel auf die eigene Stadt einzunehmen? Hinterher ist aber auch das Verstehen möglich, warum Städte vor gewissen Herausforderungen stehen, auf die es keine einfachen oder eindeutigen Antworten gibt, auch dies ist eine Stärke des vorliegenden sehr besonderen Sachbuchs.

Kritik nur, dass eine durchaus sehr westliche Perspektive eingenommen wird, andere außenvor bleiben. Die aufbereitete Theorie im Großen und Ganzen ist allgemeingültig. Trotzdem, gerade in diesem Themenbereich hat man diese Art von aufbereiteten Sachbuch eher selten, welches wie ein gewachsener Organismus wirkt, so wie es die Stadt auch ist. Nicht nur deshalb wünscht man diesem Werk viele Lesenden. Auch weil es eben grafisch sich von anderen abhebt.

Auch das ist ja durchaus, im übertragenen Sinne, eine Gemeinsamkeit mit so einigen Städten.

Autor:

Osama Okamura wurde 1973 geboren und ist Architekt und Dekan an der Fakultät für Kunst und Architektur der Universität Libreck. Von 2015 an arbeitete er im Ausschuss für die Entwicklung von Urbanismus, Architektur und öffentlichen Räumen der Stadt Prag, bevor er Kurator des Projekts „Shared Cities: Creative Momentum“ wurde, welches sich mit dem Teilen innerhalb der Städte beschäftigte.

Danach arbeitete er als Programmdirektor eines Festivals über lebenswertere Städte und war zudem Chefredakteur einer Architekturzeitschrift. Für seine Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet. Selbst ist er Nominator für den Mies van der Rohe Award, dem Preis der Europäischen Union für zeitgenössische Architektur.

Osama Okamura: Die Stadt für alle Weiterlesen »