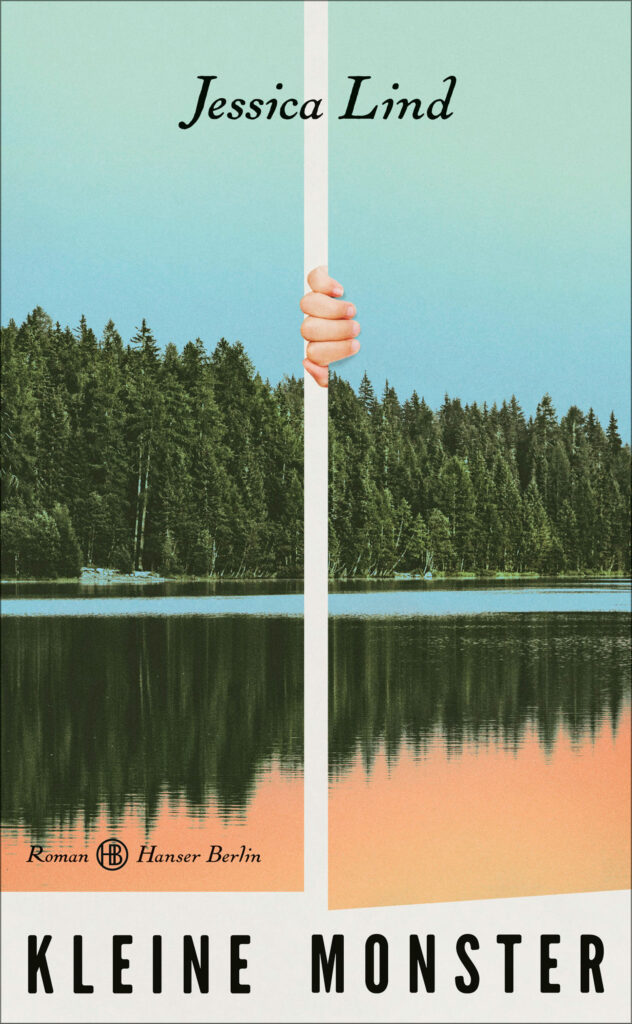

Jessica Lind: Kleine Monster

Inhalt:

Pia und Jakob sitzen im Klassenzimmer der 2B, ihnen gegenüber die Lehrerin ihres Sohnes. Es habe einen Vorfall gegeben, mit einem Mädchen. Pia kann zunächst nicht glauben, was ihrem siebenjährigen Kind vorgeworfen wird. Denn Luca ist ein guter Junge, klug und sensibel. Sein Vater hat daran kein Zweifel. Aber Pia kennt die Abgründe, die auch in Kindern schlummern, das Misstrauen der anderen erinnert sie an ihre eigene Kindheit.

Also lässt sie ihren Sohn nicht mehr aus den Augen und sieht einen Menschen, der ihr von Tag zu Tag fremder wird. Bis Pia bei dem Versuch, ihre Familie zu schützen, schließlich mit ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert wird. Ein fesselndes psychologisches Drama über die Illusion einer heilen Kindheit. (Inhalt lt. Verlag)

Rezension:

Die Abgründe in unser engsten Umgebung scheinen tiefe Gräben zu sein. Zugeschüttet, vernarbt sind sie, doch gibt es Ereignisse, die sie wieder schmerzlich aufbrechen lassen. In Jessica Linds Erzählung „Kleine Monster“ treten die Dämonen vergangener Tage hervor und scheinen sich in der Gegenwart zu spiegeln.

Doch hält eine Eltern-Kind-Beziehung dies aus, wenn dem eigenen Nachwuchs scheinbar nicht mehr zu trauen ist und noch weniger, sich selbst?

Feine Risse bekommt das Idyll in dem kompakt gehaltenen Roman, als die Hauptfiguren zu einem Gespräch in der Schule ihres Sohnes geladen werden. Ein Vorfall hätte es gegeben, genaues wisse man nicht. Der kindliche Protagonist schweigt sich darüber aus, währenddessen Fragen sich im Kopfe der Hauptfigur zu bilden beginnen und die Geschichte ins Rollen bringen.

Vieles spielt sich im Inneren von Pia ab, die durch ihre Gedankenwelt Konturen bekommt und zur Handlungstreibenden der Erzählung wird. Nach und nach bekommen sie und die anderen Figuren somit ihre Konturen. Eine ganz eigene Dynamik entfacht sich durch das Hinzuziehen weiterer Protagonisten und Pias Reaktionen darauf, die schon bald die Dämonen der eigenen Vergangenheit zu Tage treten lassen.

Zunächst hat sie damit alle Sympathien auf ihrer Seite, entwickelt sich jedoch nach und nach zu einer Protagonisten, die in ihrem Reagieren immer distanzierter wirkt und so auch handelt. Die Liebe von Eltern zu einem Kind hat bedingungslos zu sein. Doch was, wenn dieses Ideal in Frage gestellt wird. Dieses Gedankenkonstrukt wird sowohl anhand einer Vergangenheits- und auch einer Gegenwartsebene erzählt. Besonders die Hauptfigur ist damit doppelt belastet, aber auch ihre Umgebung ist davon nicht unbedingt unberührt.

Man leidet mit den Kind, den Eltern innerhalb dieser kompakten Erzählung, die über einen Zeitraum von wenigen Wochen spielt und durch zusätzlich beschriebene Ortswechsel noch kontrastreicher wirkt. Auch die Handlungsorte werden so zum Spiegelbild der Figuren, die allesamt ihr Gepäck zu tragen haben. Pias Perspektive bleibt jedoch die hauptsächliche, doch verursacht gerade diese Beibehaltung im Mittelteil für ein Absenken des Spannungsbogens, der nicht konsequent bis zum Ende durchgehalten wird.

Überraschende Wendungen sucht man in diesem Roman vergebens. Trotz teilweise fast filmischer Beschreibungen, den Hauptberuf der Autorin merkt man durchaus die gesamte Zeit über, liest man ein durchdachtes Konstrukt, was nur hin und wieder für einen gewissen Aha-Effekt sorgt. Dennoch ist eine gewisse Sogwirkung dem Text nicht abzustreiten, auch wird man sich manche Abschnitte atemlos zu Gemüte führen.

Je nach Erfahrungswerte und Stellung innerhalb eigener Familienkonstellationen kann dabei die Positionierung zu den einzelnen Figuren durchaus unterschiedlich sein. Die Handlungsorte dabei sind sehr plastisch geschildert, nachvollziehbar dargestellt, auch wenn sich ein gewisser Mehltau wie ein Schleier über die Erzählung legt.

Das Ende wirkt dabei nicht ganz rund. Halboffen ist hier der richtige Weg gewesen. Nicht alle offenen Fragen werden geklärt. Einiges findet im Kopf der Lesenden statt, doch irgendwie scheint das richtige Maß nicht getroffen worden zu sein. Zudem stößt man während des Lesens auch auf sprachliche Gegebenheiten, die eventuell regional verschieden gehandhabt werden. Kleinere Stolperfallen also, die aber nicht allzu sehr ins Gewicht fallen.

Die Schwächen einmal außer Acht gelassen, ergibt sich jedoch eine durchaus interessante Lektüre.

Autorin:

Jessica Lind wurde 1988 in St. Pölten geboren und ist eine österreichische Drehbuchautorin und Schriftstellerin. Zunächst studierte sie an der Filmakademie Wien Drehbuch und Dramaturgie, bevor sie mit einem Literaturstipendium zu Schreiben begann. 2010 erhielt sie einen Förderpreis der Stadt St. Pölten, sowie 2012 das BMUKK Startstipendium für Literatur. Nach einer Teilnahme in einer Schreibwerkstatt erschienen einige ihrer Texte in Anthologien und Literaturzeitschriften. 2021 erschien ihr Autorinnendebüt. Zudem ist sie Autorin des Films „Rubikon“.

Jessica Lind: Kleine Monster Weiterlesen »