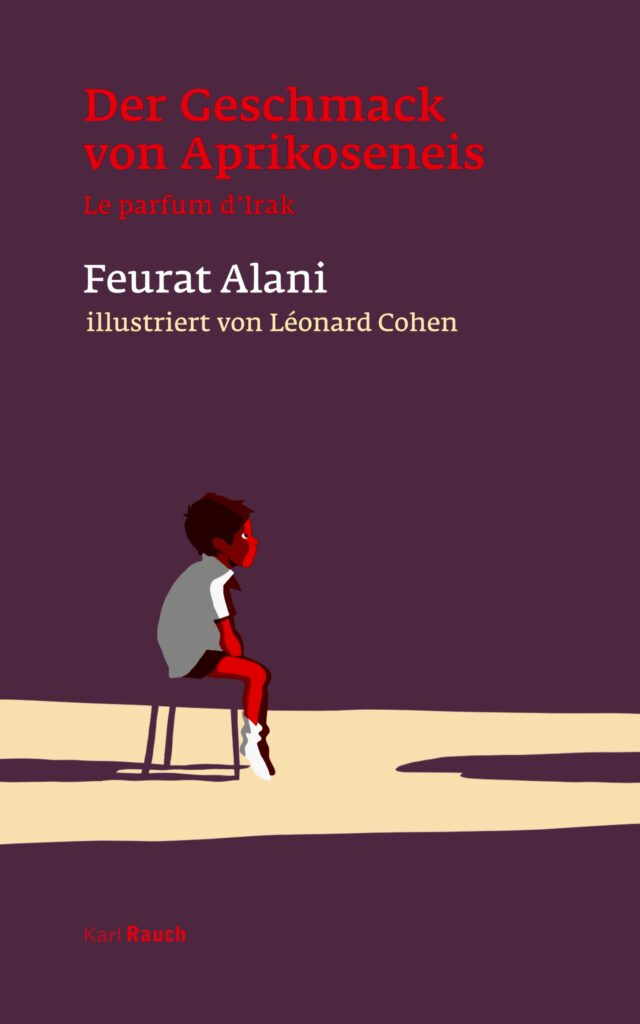

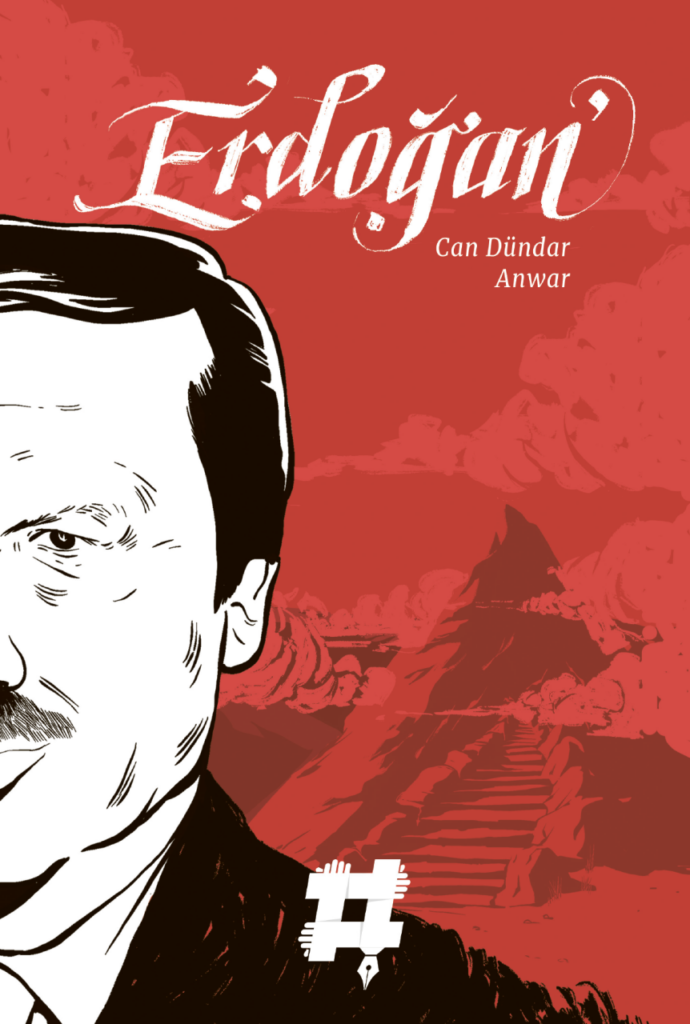

Can Dündar/Mohamed Anwar: Erdogan

Inhalt:

Mit der gezeichneten Biografie von Recep Tayyip Erdogan legen der Journalist Can Dündar und der Zeichner Mohamed Anwar einen Meilenstein der Graphic Novel Literatur vor.

Für jeden Menschen wird klar, wie der türkische Präsident Erdogan den Berg der Macht bestieg, was seine Interessen sind und wie er sie verfolgt. Die Entwicklungen in der heutigen Türkei werden nachvollziehbar, die Herausforderungen der türkischen Gesellschaft und die Schwierigkeiten im Umgang mit einem autoritären Machthaber, der sich in den Augen des italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi, zu einem Diktator wandelte.

Das Buch erklärt, es verurteilt nicht. Es ist ein Beitrag zur Aufklärung über die politische Türkei. Das Werk überrascht, fasziniert und ernüchtert. (Klappentext)

Rezension:

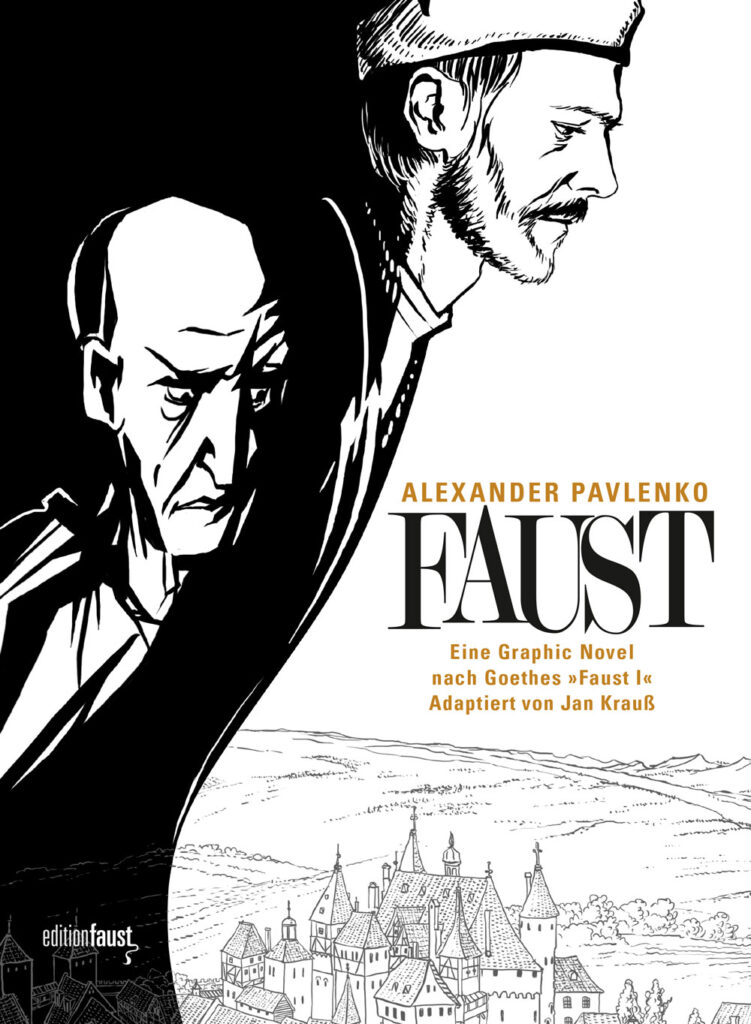

Einen ungewöhnlichen Weg, die Geschichte eines Menschen zu erzählen, der inzwischen ein Land auf sich selbst und seine Gefolgsleute ganz und gar auf sich selbst zugeschnitten hat, haben der Zeichner Mohamed Anwar und der Journalist Can Dündar gewählt. Daraus entstanden ist eine Biografie über dem türkischen Ministerpräsidenten Erdogan, in Form einer Graphic Novel. Die Hintergründe minutiös recherchiert zeigt sie wie das Land den Menschen formte, der später sich zum autoritären Herrscher entwickeln sollte und wie Erdogan die dem Staat zugrunde liegenden Mittel nutzte, um auf den Gipfel der Macht zu gelangen.

Spätere Jahre ausgelassen, haben sich die Macher ganz auf den Weg zur Ernennung Erdogans zum türkischen Ministerpräsidenten konzentriert, wie dieser die politischen Mechanismen zu nutzen wusste und vor allem, den richtigen Riecher für bestimmte Stimmungen im politischen Establishment zu wahren, aber auch den Willen zur Macht zu portraitieren. Can Dündar und Mohamed Anwar zeigen auf, wie der frühe Erdogan mit Rückschlägen und Widersachern umging und zeigen den Wandel eines politischen Chamäleons, welches er ist.

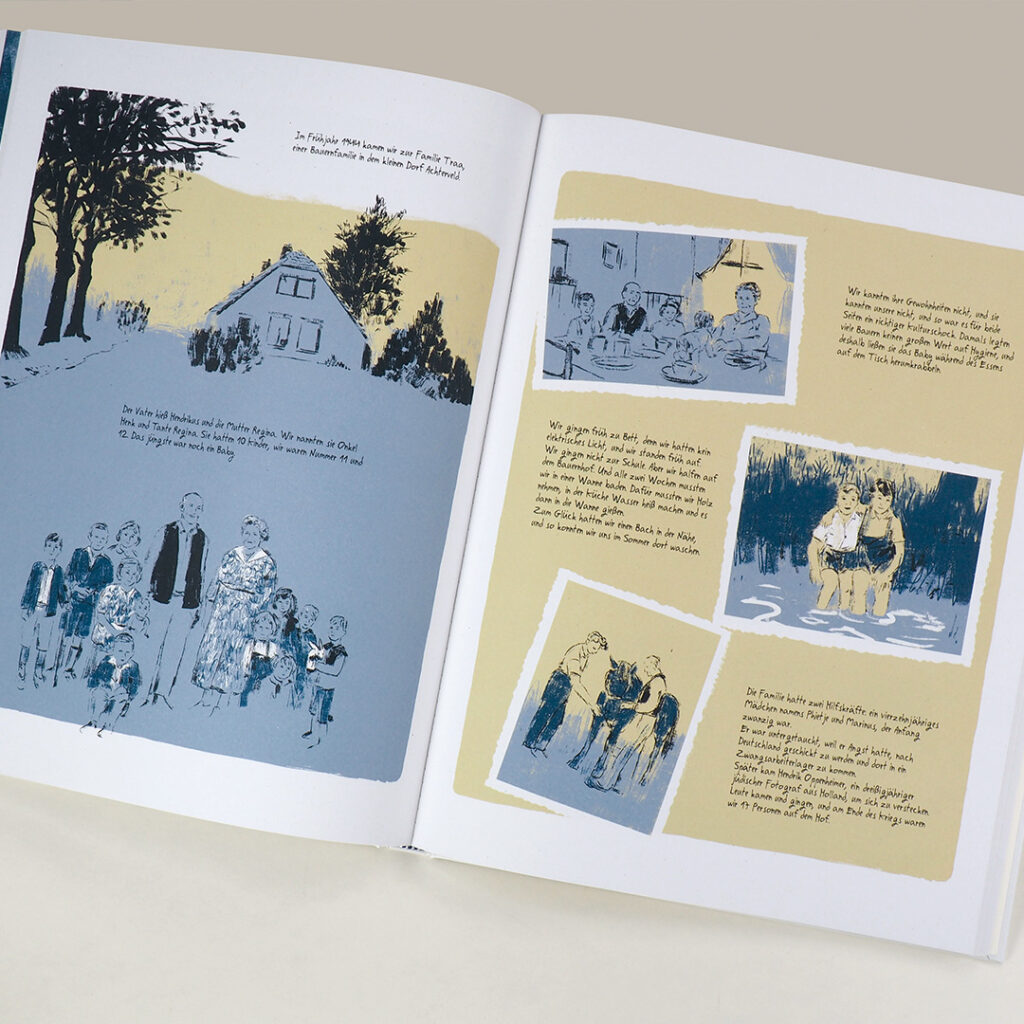

Die dargestellten Ereignisse sind dabei belegt, anhand von Recherchen innerhalb einer Vielzahl schriftlicher Quellen, Berichte von Erdogan selbst als auch von langjährigen Wegbegleitern verschiedener biografischer Stationen und manchem Foto, welches Ereignisse festhält, an dem der so Porträtierte später überhaupt nicht gerne erinnert werden möchte. Diese wurden innerhalb der Geschichte im gleichen grafischen Stil gezeigt, welches die Graphic Novel einnimmt. Verschieden große Panels zeigen im Kontrast von Schwarz Weiß diesen Menschen, über den am Ende so vieles klar zu sein scheint. Ohne zu werten. Gezeigt wird, was war.

Dies ist die Stärke dieser eindrucksvollen und sehr besonderen Biografie, in der Schlüsselmomente durchaus auch eine ganze Seite einnehmen, um ihre Wirkung zu entfalten. Es ist zugleich eine Graphic Novel, die zum Recherchieren einlädt, ohne dass man von zu viel Sachinformation erschlagen werden würde. Mit dieser Biografie erhält man dennoch ein gewichtiges Stück Geschichte, deren Fortsetzung ein noch größeres Politikum wäre, auch wenn Erdogan beiden Schaffenden schon genug zürnen dürfte. Trotzdem oder vor allem deshalb wäre eine weitere, ebenso ernsthafte wie neutrale Auseinandersetzung mit den weiteren Stationen dieses Mannes wünschenswert.

Autoren:

Can Dündar wurde 1961 in Ankara geboren und ist ein türkischer Journalist, Autor und Dokumentarfilmer. 1979 unternahm er erste Schritte in Richtung Journalismus, bis er 1988 zum Fernsehen wechselte und dort u. a. die Hauptnachrichten moderierte. Zudem betätigte er sich als Autor und schrieb über 40 Bücher in der Türkei. Nach einem Bericht für die renommierteste Zeitung des Landes wurde er nach einem Bericht verhaftet, im Zuge eines Revisionsverfahren jedoch freigelassen. 2016 wurde ein Schusswaffen-Attentat auf ihn ausgeübt. 2016 reiste er nach Deutschland aus, dort schreibt er regelmäßig für DIE ZEIT und andere Zeitschriften und Magazine. Er wurde mehrfach ausgezeichnet und leidet das gemeinsam mit Correctiv geründete Online-Magazin und Webradio #ÖZGÜRÜZ.

Mohamed Anwar ist ein ägyptisch-sudanesischer Comiczeichner und politischer Karikaturist. 2007 begann er seine Laufbahn als Zeichner für eine ägyptische Tageszeitung, während seines Studiums der Biomedizintechnik. Er schrieb für mehrere ägyptische und arabische Zeitungen und Zeitschiften und wechselte 2010 zu der auflagestärksten in Ägypten, in der er noch immer Cartoons veröffentlicht. 2017 wurde Anwar mit einem der renommiertesten Preisen des ägyptischen Journalismus ausgezeichnet. Nach Revision der Reformen wurde Anwar 2019 verhaftet und aus Ägypten deportiert. Nach Station im Libanon ließ er sich in Berlin nieder.

Folge mir auf folgenden Plattformen:

Can Dündar/Mohamed Anwar: Erdogan Weiterlesen »