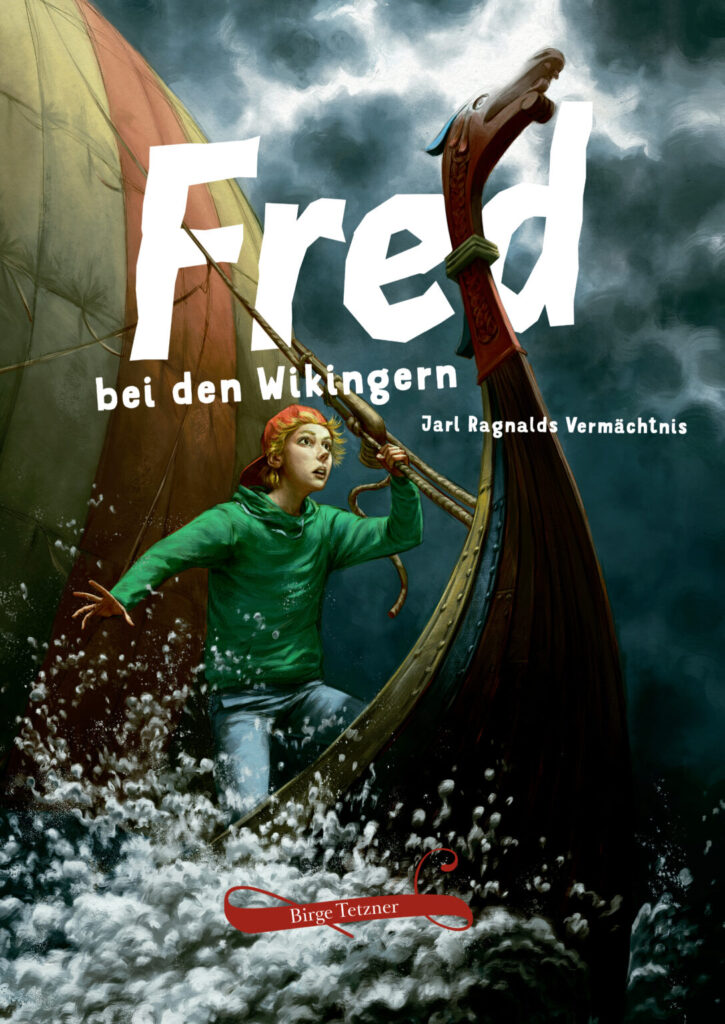

Birge Tetzner: Fred bei den Wikingern

Inhalt:

Irgendwo an einem Fjord in Dänemark lebte vor vielen, vielen Jahren der Wikingerjunge Ivar. Der Tag, an dem Fred zu ihm kommt, ist für Ivar ein trauriger Tag: Odin hat seinen Vater nach Walhall geholt – und das Dorf hat keinen Anführer mehr. Ivar muss ein schweres Erbe eintreten.

Wie soll er jemals ein so großer Krieger werden, wie sein Vater es war? Fred wird Ivar ein treuer Freund. Doch als der streitsüchtige Jarl Eirik sich rüstet, Ivars Dorf anzugreifen, brauchen die beiden schnell einen guten Plan. Fast ein Jahr bleibt Fred bei den Wikingern. Er hört die nordischen Sagas von Odin, Thor und Loki. Er lernt den Bootsbauer Harald kennen und erfährt von ihm, wie die Wikinger ihre schnellen Langschiffe bauten. Er trifft den grimmigen Knut (den er lieber nicht getroffen hätte) und die Seherin Thorbjörk. Bevor ein Jahr vergangen ist, warnt sie ihn, muss er die Wikinger wieder verlassen haben. Sonst wird es ihm nicht mehr gelingen. (Klappentext)

Rezension:

Nach Dänemark soll es gehen, doch als Freds Opa seinem Enkel mit auf die Reise nimmt, reist dieser gleich viel weiter. Ins Wasser, durch die Zeit gefallen, taucht der Junge in der Welt der Wikinger wieder auf, wo er doch eigentlich nur einen Ausflug auf einem nachgebauten Wikingerschiff unternehmen wollte. Ivar, dem Sohn des im Kampf gefallenen Stammesführers zum Geschenk gemacht, freundet dieser sich mit ihm an, als die Dorfgemeinschaft vor einer entscheidenden Auseinandersetzung steht. Nicht nur für Fred, der so das Leben und die Sagen der Wikinger kennenlernt, wird diese zu einer großen Herausforderung werden.

Das neu überarbeite Kinderbuch von Birge Tetzner entführt seine jungen Lesenden wieder einmal in ein spannendes Reiseabenteuer durch die Geschichte. Dabei ist diese vieles. Abenteuergeschichte, eine Erzählung über Freundschaft, Mut, Vertrauen und Gemeinschaft, zugleich jedoch auch Wissensvermittlung, wie sie spannender nicht sein könnte, ohne erhobenen Zeigefinger.

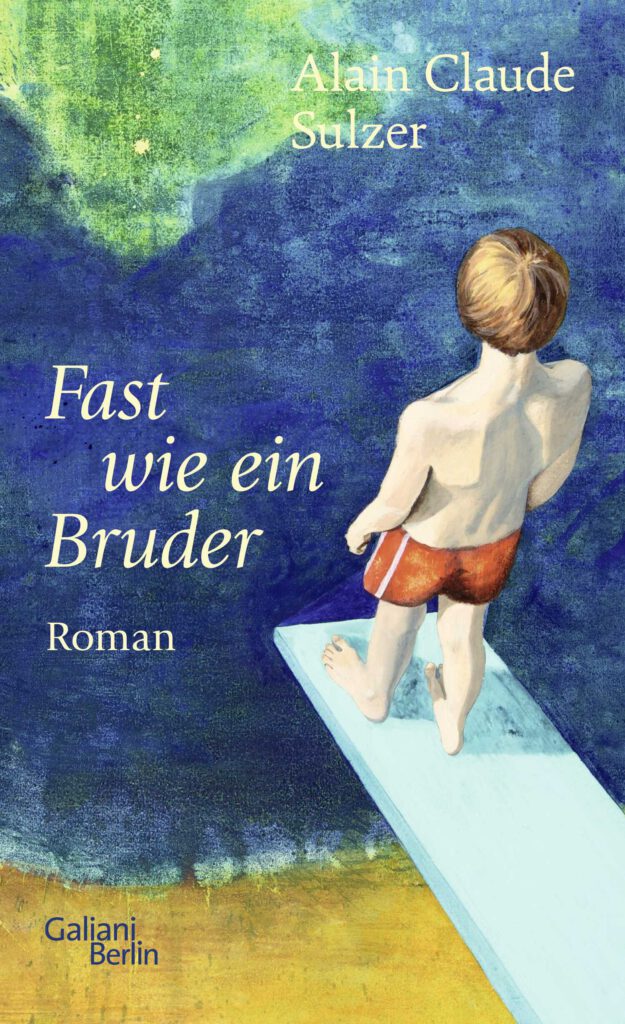

„Fred bei den Wikingern“ wirkt dabei auf mehreren Ebenen. Da wäre zunächst einmal die Geschichte selbst, die nicht nur mit den wunderbaren kräftigen Illustrationen von Karl Uhlenbrock aufwarten kann, sondern Protagonisten folgen lässt, die man sich sehr gut vor dem inneren Auge vorstellen kann. Mit den beiden Hauptfiguren, die man einfach nur gerne haben mag, kann sich die Zielgruppe wunderbar identifizieren. Junge Lesende dürften sich ernst genommen fühlen.

Ernste Fragestellungen, manchmal fast philosophische, werden hier auf Augenhöhe verhandelt und doch leicht verständlich vermittelt. Diesen müssen sich Fred und sein neuer Freund Ivar stellen, wie auch den erwachsenen Protagonisten, die ihrerseits mit Ecken und Kanten versehen sind und den fremden Jungen nach und nach in die Gemeinschaft aufnehmen und ihre Welt erklären. Passend zu den einzelnen Kapiteln wechselt das Erzähltempo. Man kann sich das gut als Hörspiel (was auch existiert) vorstellen. Eine sehr lebendige Sprache lässt sowohl Protagonisten und Landschaftsbilder vor dem inneren Auge entstehen.

(Quelle: Privatarchiv)

Man fiebert mit Fred und den Wikingern mit. Werden diese den gefürchteten Jarl Eirik besiegen? Und wird Fred einen Weg finden, wieder in seine Welt zu gelangen? Letztere Frage schwingt immer mit, gleichzeitig möchte man jedoch mehr über die Welt der Wikinger erfahren. Auch das funktioniert sehr gut mit der Lektüre. Immer wieder gibt es an den Seitenrändern gut aufbereitete Wissenstexte, die verständlich formuliert sind. Autorin und Illustrator merkt man dabei viel Liebe zur Recherche und zum Detail an. Das beginnt mit der beinahe exakten Darstellung des Wikingerschiffmuseums Roskilde, bis hin zu den unterstützenden Informationstexten, die, als wäre das nicht schon genug, auch noch durch ein umfangreiches Glossar anhängt, welches ebenfalls kindgerecht aufbereitet ist.

Als spannende Abenteuergeschichte, Wissensvermittlung oder einfach nur zum Vorlesen, in die Illustrationen versinkend funktioniert „Fred bei den Wikingern“, dessen Hauptprotagonist in anderen Werken schon in die Eiszeit oder ins alte Rom hinein gereist ist, auch über die Zielgruppe hinaus. Und das ist einfach wunderbar.

Hier gehts zum Wikingerschiffsmuseum Roskilde: Hier klicken.

Autorin:

Birge Tetzner ist Kunsthistorikerin, Autorin und Sprecherin. Sie spricht Reportagen, erstellt Interviews und verfasst Nachrichten, ist Autorin für Museen, Ausstellungen und Kinder(hörbüchern. Im Verlag ultramar media erscheinen von ihr Bücher und Hörbücher für Kinder.

Illustrationen:

Karl Uhlenbrock ist Illustrator und Designer für Kinderbücher, Museen und Unternehmen.

Birge Tetzner: Fred bei den Wikingern Weiterlesen »