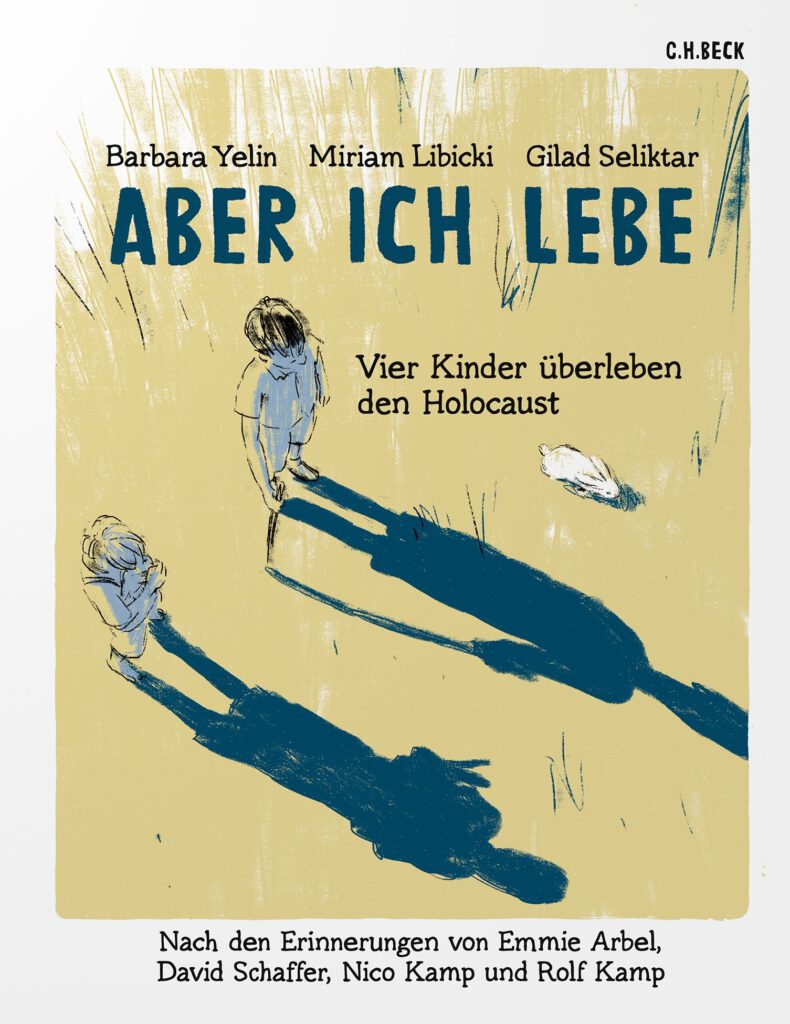

Anne Goscinny: Der kleine Nick und das große Glück

Inhalt:

Es war einmal ein auf Papier gezeichneter Junge, der mit seinen Freunden den Schulhof unsicher macht und weltberühmt wurde. Zum Leben erweckt haben ihn zwei unzertrennliche Freunde: der Zeichner Jean-Jacques Sempe und der Comicautor Rene Goscinny, die es beide als Kinder nicht leicht hatten. Gemeinsam haben sie für den kleinen Nick eine Kindheit erfunden, die sie selbst nie haben konnten. (Klappentext)

Rezension:

Wie sieht sie aus, eine glückliche Kindheit? Wie stellt man sich eine solche vor, wenn man selbst keine hatte? Gelingt dies, anderen ohne Vorbild eben diese zu verschaffen? Der französische Comicautor Rene Goscinny und der im Jahr 2022 verstorbene Zeichner Jean-Jacques Sempe haben dies versucht und nicht nur, aber besonders einer Figur das Kinderleben zu geben, welches sie selbst nicht haben konnten. So erzählt „Der kleine Nick und das große Glück“ einerseits vom werden einer der bekanntesten französischen Kinderbuchfiguren, aber auch von der darüber entstandenen Freundschaft und Arbeit zweier faszinierender Persönlichkeiten.

Das Werk der Tochter Anne Goscinny ist dabei ein Hybrid zwischen den Genres. Natürlich ist da der kecke zu Streichen aufgelegte Junge mit seinem Markenzeichen, dem roten Pullunder, der immer wieder Anekdoten anschneidet, die aus der Feder Goscinnys in die Geschichten der Buchreihe Eingang gefunden habe, zugleich ist der Text aber auch eine Art Biografie, Hommage an zwei große Künstler, welche zugleich Einblick in die Arbeitsweise beider gibt. Kaum vorstellbar, dass es anders gelaufen ist als die Autorin selbst, nun mit einem anderen Zeichner Fabrice Ascione, zusammenarbeitete, um das Werk ihres Vaters und dessen Freundes zu bewahren.

Prima!

Ausspruch der Kinderbuchfigur Le Petit Nicolas.

Eine schnöde Biografie zu entwerfen, wäre zu einfach gewesen, Geschichten vom kleinen Nick und seinen Freunden gibt es ohnehin zu Hauf‘ (und noch nicht genug), warum also nicht einmal etwas Neues probieren? Schief gehen durfte solch ein Projekt nicht, was leicht hätte passieren können, hat man damit doch ein wenig am franzöischen Kulturerbe gerüttelt, doch wird man in die verschiedenen Welten, die nur zusammen eine in sich stimmige Erzählung ergeben, förmlich hineingesogen.

Den Zeichenstil Sempes hat man beibehalten, der nicht nur seine Figuren immer hat lebendig werden lassen, sondern ganze Szenarien erschaffen hat. Getreu dem Vorbild, wenn nicht Bilder der Originale genommen wurden, ist die feine Linienführung erhalten geblieben, in der einzelne Farbkleckse Akzente setzen. Die Autorin wiederum hat es geschafft, dem Stil ihres Vaters treu zu bleiben und eigene Punkte zu gestalten. Die Dynamik zwischen Freunden kommt dabei ebenso hervor, wie auch die Stimmung, die Goscinny und Sempe erfasst haben muss, wenn eine eigene Figur es schafft, sich in das Herz zu schleichen. Die erzählt die Geschichte übrigens selbst, abwechselnd zu den beiden anderen Perspektiven, die Goscinny und Sempe bilden.

Rene und Jean-Jacques, die haben mir erklärt, sie haben mich erfunden – ich, ich hab gar nichts gesagt, aber eigentlich wären sie doch ohne mich überhaupt gar nicht berühmt, also echt. Ich weiß schon, das klingt komisch und wenn ich das in einem Aufsatz schreibe, dann sagt meine Lehrerin, meine Mama darf mir nicht helfen.

Anne Goscinny: Der kleine Nick und das große Glück

Es ist ein Werk für große und kleine Comic-Fans, übrigens auch für die Leinwand adaptiert, welches einfach nur schön ist. In allen Punkten. Sind es die Zeichnungen, in die man sich verliebt? Der Text? Die in jeder Zeile mitschwingende Melancholie? Ist es die Perspektive eines kleinen Jungen oder zweier Herren, die es geschafft haben, ihr inneres Kind bis zu ihrem Tode zu bewahren? Oder ist es vielleicht etwas ganz anderes?

Für mich kann ich das nicht vollständig beantworten. Es sind solche Geschichten, weswegen ich lese.

Nicht nur, weil reale Namensgleichheit verpflichtet.

Autorin:

Anne Goscinny wurde 1968 geboren und ist eine französische Literaturkritikerin und Romanautorin. Nach der Schule studierte sie in Paris Vergleichende Literaturwissenschaften und schrieb anschließend für unterschiedliche Magazine. Parallel veröffentlichte sie mehrere Romane, die in verschiedenen Sprachen übersetzt wurden und veröffentlichte Kurzgeschichten für Jugendliche.

Als Tochter und alleinige Rechtsnachfolgerin für das Erbe ihres Vaters verwaltet Anne Goscinny dessen literarisches Werk und gründete im Jahr 2016 das Institut Rene-Goscinny, eine Stiftung. Für Werke, die in Zusammenarbeit mit anderen entstanden sind, arbeitet sie eng mit deren Nachfolgern zusammen, so z. B. mit Sylvie Uderzo, der Tochter von Albert Uderzo. Ihr 2004 gegründetes Unternehmen IMAV veröffentlicht alle Werke von „Der kleine Nick“ und verwaltet die Merchandising- und Audiovisuellen-Rechte.

Anne Goscinny: Der kleine Nick und das große Glück Weiterlesen »