Frank Engehausen/Michael Erbe (u. A.): Deutsche Geschichte – von der Antike bis heute

Inhalt:

Das große Werk zur deutschen Geschichte – von der Spätantike bis heute

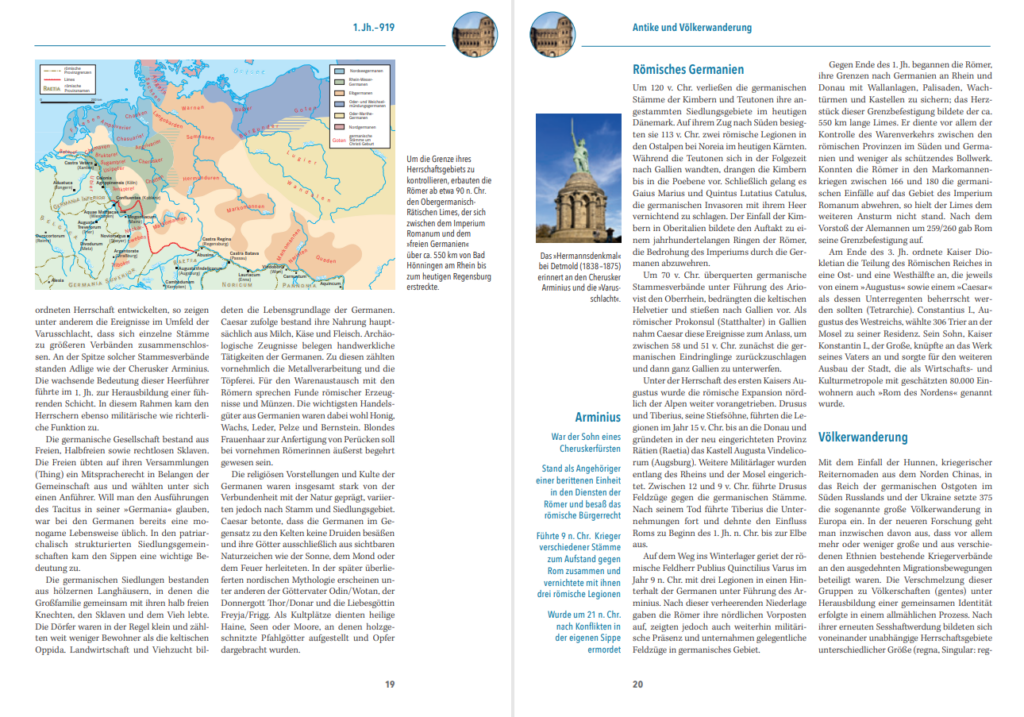

Umfassend und fundiert werden hier 2000 Jahre deutsche Geschichte in acht Epochen dargestellt. Ein Zeitstrahl und eine Einführung zu jedem Kapitel bieten einen Überblick über die Meilensteine und die prägenden Entwicklungen der jeweiligen Zeit. Die über 500 Fotos, Karten, Tabellen, Kurzporträts und Schlüsselbegriffe machen Zusammenhänge deutlich und erwecken deutsche Geschichte zum Leben. (Klappentext)

Rezension:

Gerade die Darstellung historischen Überblickwissens hat des Öfteren den Knackpunkt, dass je mehr man sich der Gegenwart annähert, auf Ereignisse zur Sprache kommt, deren Ausgang man noch gar nicht kennen kann, so dass es einer ständigen Aktualisierung bedarf. Hier endet die Darstellung des Überblicks der deutschen Geschichte mit dem Beginn der Übernahme der Macht einer neuen Regierung nach der der ersten Bundeskanzlerin Angela Merkel, doch zuvor ist viel passiert. Zweitausend Jahre Geschichte hat ein Team von Historikern nun zu einem Lexikon der Historie ausgearbeitet, vom Anbeginn der Antike bis hinein in unsere Zeit. Dargestellt wird unsere Geschichte, welche zugleich auch ein wichtiger Teil europäischer Geschichte ist, in all ihren aufregenden und zuweilen auch grausamen Fascetten.

In acht Abschnitten werden ausführlich Antike und Völkerwanderung, das Mittelalter, das konfessionelle Zeitalter (1495-1648), das Ancien Regime, das bürgerliche Zeitalter, die Zeit der Weltkriege und die Geschichte der deutschen Teilung, sowie der Wiedervereinigung dargestellt. Den Abschluss findet die Betrachtung in den 1990er Jahren bis hin zu den ersten Monaten der Regierung Scholz.

Ausführlich werden Wege beleuchtet, Wendepunkte und Kontraste unserer Geschichte, ergänzt mit zahlreichen Bildmaterial, Karten und Kurzbiografien, sowie ebenfalls an den Seitenrändern herausgestellten Begriffsklärungen. Man kann dies hintereinanderweg lesen oder als Lexikon gebrauchen, wie es wahrscheinlich von vielen Lernenden und Interessierten gebraucht wird. Dabei wird der Fokus nicht nur auf die große Politik gelegt, sondern auch auf Entwicklungen in den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur eingegangen, um ein umfassendes Bild zu erhalten.

Die einzelnen Texte sind von Stil und Machart her einheitlich gehalten, auf den neuesten Stand historischer Forschungen und ohne Vorwissen lesbar, wie dies bereits in vorangegangenen Wissensübersichten des Verlags der Fall ist. Wieder gelingt hier der Spagat zwischen ausführlicher und detaillierter Darstellung und kompakter Aufbereitung. Jedem Kapitel wird ein Zeitstrahl, sowie einer gesonderten Einführung vorangestellt.

Die Bewertung des Werks hierbei darf sich nicht auf den Inhalt als solchen beziehen. Unsere Geschichte ist verlaufen, wie sie es eben ist und die Bewertung derer erfolgt zwangsläufig immer durch ihr Ergebnis und der Betrachtung nachfolgender Generationen. Hier sei aber der sachliche Stil genannt, sowie die Aufbereitung, mit der man eine Bleiwüste verhindert hat. Ist man mit der Lektüre von einigen Abschnitten durch, hat man sich sicher nicht nur einen Gutteil Wissen für die Geschichts- oder auch Deutschprüfung (wenn es da um die historische Komponente geht) angeeignet. Einen modern aufbereiteten Rundumblick griffbereit zu haben, schadet ja nicht.

Insofern ist dies eine sinnvolle Ergänzung für das Regal.

Autorenkollektiv:

Frank Engehausen, Michael Erbe, Kay Peter Jankrift, Jörn Leonhard, Gabriele Metzler, Walter Mühlhausen, Dietmar Schiersner, Axel Schildt und Hans-Ulrich Thamer

(mehr über diese Personen: hier)

Frank Engehausen/Michael Erbe (u. A.): Deutsche Geschichte – von der Antike bis heute Weiterlesen »