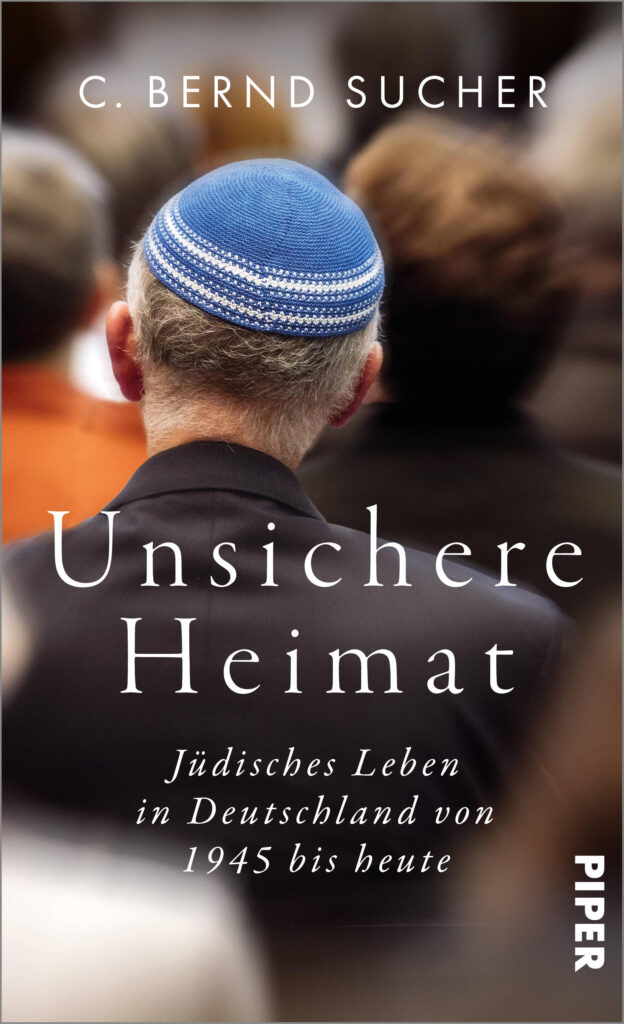

C. Bernd Sucher: Unsichere Heimat

Inhalt:

Ungefähr 95000 Menschen in Deutschland gehören heute einer jüdischen Gemeinde an. Bei einer Gesamtbevölkerung von 83 Millionen ist das eine verschwindend geringe Zahl. Und doch steht diese Gruppe immer wieder im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit. Wegen der Shoah, antisemitischer Ausschreitungen, der israelischen Politik. In diesem Buch untersucht C. Bernd Sucher, wie es um die deutschen Jüdinnen und Juden steht. Dafür beleuchtet er sowohl Vergangenheit als auch Gegenwart und sucht in zahlreichen Gesprächen eine Antwort auf die Frage: haben Juden in diesem Staat eine Zukunft – oder nicht? (Klappentext)

Rezension:

Während der Bundespräsident in seinen Reden, wie viele seiner Kollegen und Kolleginnen in der Politik, jene, die es hören wollen, beschwört, dass jüdisches Leben zu Deutschland gehöre und für dieses unermessliches Glück bedeute, werden antisemitische Ausschreitungen vom lauten Aufschrei der Medien ebenso regelmäßig begleitet, wie die Mehrheit der Bevölkerung dazu schweigt, wenn sie auch nicht offensichtlich aggressiv Synagogenmauern beschmieren oder Juden und Jüdinnen auf offener Straße beschimpfen. Antisemitische Gedanken, so bescheinigen es Untersuchungen und Umfragen, sind in Deutschland tief verwurzelt und bilden das Grundrauschen dieser unsicheren Heimat.

Was bedeutet in diesem Zusammenhang Erinnerungskultur? Wie sieht diese aus und wie wird sie von den Juden und Jüdinnen hierzulande wahrgenommen? Und wo zeigt sich Judentum in Deutschland heute? Wie funktioniert das Erinnern heute und was müsste an dessen Stelle treten, wenn man es anders haben möchte? Was müsste sich ändern, damit Menschen in Deutschland nicht mehr auf gepackten Koffern sitzen, wie es noch lange nach Kriegsende der Fall wahr und heute teilweise wieder ist? Der Autor C. Bernd Sucher hat diese und andere Fragen gestellt und sich auf Spurensuche begeben.

Jede optimistische Formulierung verbietet sich, taucht man ein in die Materie und so verwundert der Titel dieses reportagehaften Sachbuchs nicht, welches sich mit der Perspektive jüdischen Lebens seit Kriegsende beschäftigt und an diesem Punkt anzusetzen beginnt. Was waren dies für Menschen, die sich zum Unverständnis anderer jüdischen Glaubens dazu entschieden, in Deutschland zu bleiben, im „Land der Mörder“, im Gegensatz zu jenen, die auswanderten? Wie setzte sich diese Gruppe zusammen, welches Spektrum an Meinungen und auch Varianten jüdischen Glaubens gab es zu Anfang, welche Auswirkungen hat dies auf das Empfinden von Leben in Deutschland heute?

Der Autor fragt nach bei Charlotte Knoblauch, der Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, ebenso wie bei der Autorin Deborah Feldman und anderen, mit den unterschiedlichsten Hintergründen, um ein Gesamtbild aufzuzeigen, der inneren Empfindungen und ihrer Zerrissenheit? Das zeigt sich im Draufblick auf Varianten des Erinnerns, ebenso wie im Alltagsleben und dessen Strukturen. Der Gegenwart wird hier viel Raum eingeräumt, wo wir uns sonst fast nur auf die Vergangenheit konzentrieren. Dies ist die große Stärke des vorliegenden Sachbuchs, diese Perspektive, die zu selten in Betracht gezogen wird. Das Fundament des Werks, die Interviews stehen am Ende der Lektüre dann noch einmal separat für sich.

Die Änderung des Blickwinkels macht die Lektüre sehr besonders, auch wenn sie teilweise etwas trocken daherkommt. Wichtig ist sie dennoch, gerade heute. Mehr ist dazu nicht zu sagen.

Autor:

C. Bernd Sucher wurde 1949 geboren und ist ein deutscher Theaterkritiker, Autor und Hochschullehrer. Zunächst studierte er Germanistik, Theaterwissenschaft und Romanistik und war anschließend von 1978 bis 1980 Kulturredakteur der Schwäbischen Zeitung, bevor er dann zur Süddeutschen Zeitung wechselte, wo er der erste Theaterkritiker wurde. Danach arbeitete er als freier Autor und Kritiker für verschiedene Zeitungen und Magazine.

Seit 1989 unterrichtete er an der Deutschen Journalistenschule in München und am Institut für Theaterwissenschaft der dortigen Universität. Danach folgten verschiedenen Stationen in In- und Ausland. Er ist Mitglied verschiedener Jurys, sowie des PEN-Clubs seit 1999, sowie seit 2018 Mitglied der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste. Er hat mehrere Schriften und Romane veröffentlicht.

C. Bernd Sucher: Unsichere Heimat Weiterlesen »