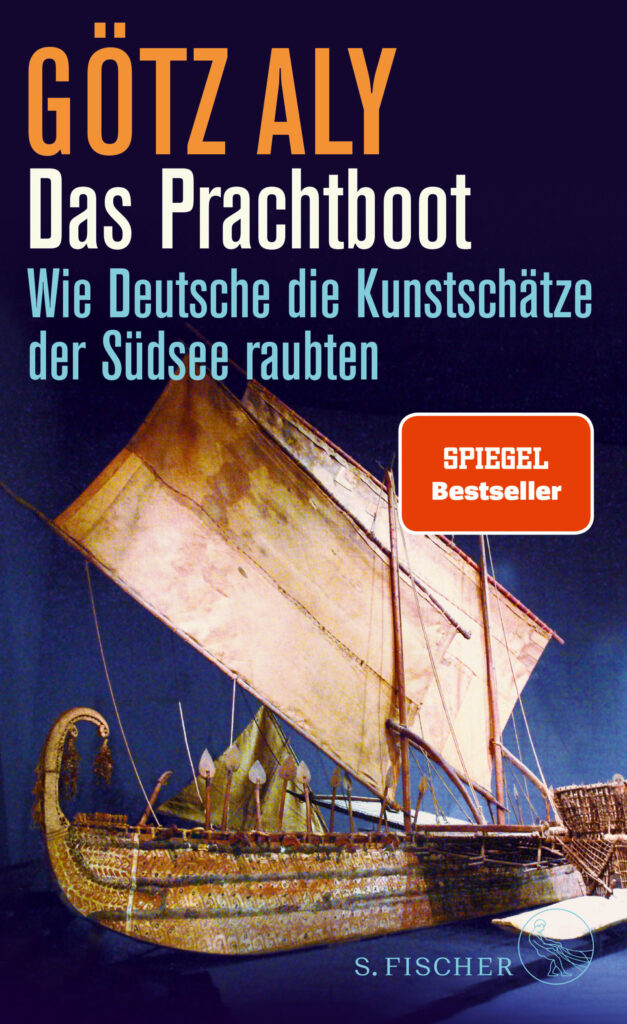

Götz Aly: Das Prachtboot

Inhalt:

Neben Denkmälern und Straßennamen zeugen zauberhafte Museumsobjekte von den einstigen Kolonien – doch wie sind sie zu uns gekommen und woher stammen sie? Götz Aly deckt auf, dass es sich in den allermeisten Fällen um koloniale Raubkunst handelt, und erzählt, wie brutal deutsche Händler, Abenteurer und Ethnologen in der Südsee auf Raubzug gingen. So auch auf der Insel Luf: Dort zerstörten sie Hütten und Boote und rotteten die Bewohner fast vollständig aus. 1902 rissen Hamburger Kaufleute das letzte, von den Überlebenden kunstvoll geschaffene, hochseetüchtige Auslegerboot an sich. Heute ist das weltweit einmalige Prachtstück für das Entree des Berliner Humboldt Forums vorgesehen.

Götz Aly dokumentiert die Gewalt, Zerstörungswut und Gier, mit der deutsche »Strafexpeditionen« über die kulturellen Schätze herfielen. Das Publikum sollte und soll sie bestaunen – aber bis heute möglichst wenig vom Leid der ausgeraubten Völker erfahren. Ein wichtiger Beitrag zur Debatte über Raubkunst, Kolonialismus und Rassismus und zugleich ein erschütterndes Stück deutscher Geschichte. (Inhaltsangabe lt. Verlag)

Rezension:

Wer die Museen der Hauptstadt Papua Neuguinea besucht, dem wird leicht auffallen, wie oft sich diese mit Repliken von Kunst- und Alltagsgegenständen der dort einst lebenden Bevölkerung behelfen müssen. Die Originale lagern anderswo, zumeist in den großen Museen europäischer Städte, ein nicht unerheblicher Teil in Berlin. Dies liegt in der Geschichte begründet, dem Streben der europäischen Mächte, zu Zeiten des Imperialismus, nach Kolonien. Auch die Deutschen waren daran ausgiebig beteiligt.

Die Führungsschicht strebte nach „einem Platz an der Sonne“. Leidtragende waren die Urvölker Afrikas und der Südsee. Erstere kämpfen mittlerweile um die Rückgabe dessen, was ihnen gehört. Verhandlungen laufen um die Rückführung verschiedener Kunstschätze etwa nach Ägypten oder Benim. Doch, die europäischen Museen tun sich schwer mit ihrer Verantwortung vor der Geschichte. Der Historiker und Journalist Götz Aly zeigt dies am beeindruckenden Beispiel eines Auslegerboots, welches ursprünglich auf der Insel Luf gebaut und genutzt wurde und heute im neuen Humboldt-Forum in Berlin zu bestaunen ist.

Minutiös erzählt der Autor ein vergessenes, ja verdrängtes grausames Stück Kolonialgeschichte und zeigt, wie skrupelos die Deutschen mit der Urbevölkerung der ihnen zugeteilten Gebiete des heutigen Papua-Neuguineas umgingen, sie betrogen und mit ihrer Gier nach Kunstschätzen für ihre Privatsammlungen und Museen den dort beheimateten Menschen ihre Lebensgrundlage raubten. Er erläutert das verdrängte Kapitel deutscher Strafexpeditionen, die die Einwohnerschaften ganzer Inseln dezimierten und zeigt die grausamen Folgen des Kolonialismus in all ihren Ausprägungen.

Götz Aly geht dabei auf die Widersprüche ein, die die Kolonialisten selbst sahen, aber mit ihrem Weltbild und Gewissen vereinbaren konnten, berichtet über Gegner dieser Praktiken, die es damals schon gab und die Scheinheiligkeit, mit der deutsche Museumsdirektionen heute noch die Ansprüche der Nachfolgestaaten wegdiskutieren. Im Anhang des mit einer ausführlichen Quellenangabe versehenen Sachbuchs befindet sich zudem eine Sammlung von Kurzbiografien der damals verantwortlichen Akteure.

Verständlich werden die Hintergründe erläutert, die Umstände und das Wirken der Deutschen in ihren in der Südsee gelagerten Kolonialgebieten, welche anhand des erwähnten Exponats für den Laien verdeutlicht werden. Als Einstieg in die Thematik ist das Werk eben so geeignet, wie als Ergänzungsliteratur für jene, die sich bereits mit der Thematik beschäftigt haben. Danach zumindest wird man die Ausstellungsobjekte ethmologischer und völkerkundlicher Museen mit anderen Augen betrachten.

Autor:

Götz Aly wurde 1947 in Heidelberg geboren und ist ein deutscher Politikwissenschaftler, Historiker und Journalist. Seine Themenschwerpunkte sind nationalsozialistische Rassenhygiene, Holocaust und Wirtschaft der NS-Diktatur, sowie Antisemitismus des 19. und 20. Jahrhunderts.

Götz Aly: Das Prachtboot Weiterlesen »