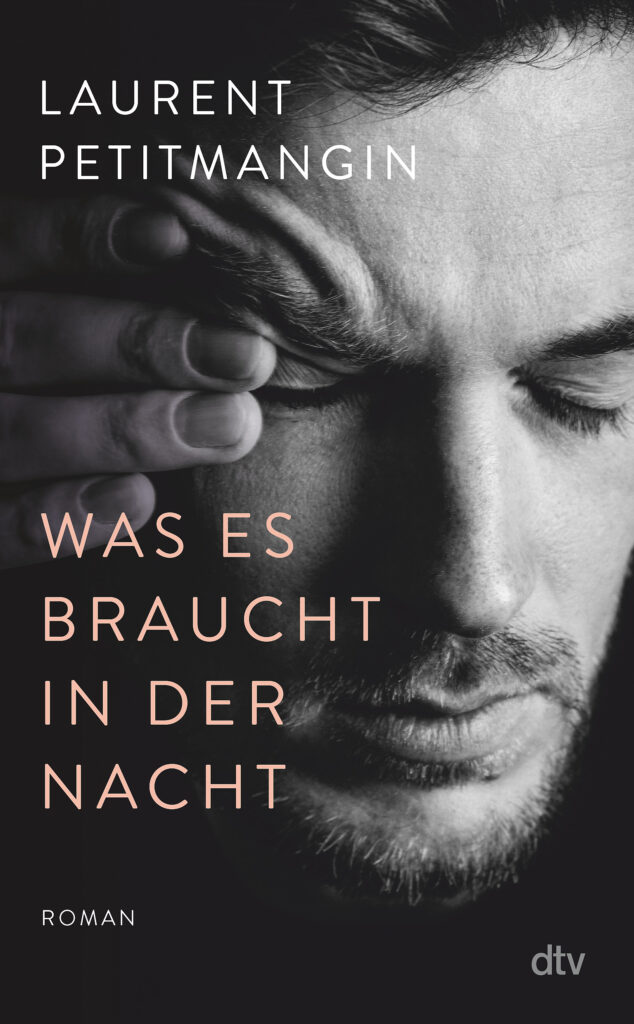

Laurent Petitmangin: Was es braucht in der Nacht

Inhalt:

Fus und Gillou, 10 und 7, sind sein ganzer Stolz. Doch dann stirbt seine Frau, und er steht allein da mit seinen Jungs. Die Arbeit als Monteur bei der Staatsbahn SNCF, Haushalt, Erziehung: Er gibt sein Bestes, bringt die Jungs zum Fußball, zeltet mit ihnen in den Ferien. Die ersten Jahre läuft alles einigermaßen glatt. Nur Fus wird in der Schule schlechter, sodass er schließlich nicht in Paris studieren kann. Der Vater tröstet sich damit, dass zwischen ihnen alles beim Alten bleibt – bis er entdeckt, dass der 20-Jährige mit einer rechtsextremen Clique rumhängt.

Wie fühlt man sich, wenn das eigene Kind in falsche Kreise gerät, die eigenen Werte verrät? Was kann man tun? Eine Tragödie zwingt den Vater zu einer Antwort. (Klappentext)

Rezension:

Eine Geschichte gleichsam eines französischen Films. okay, ganz so schlimm ist die Sache nicht. Vielmehr hat Laurent Petitmangin mit „Was es braucht in der Nacht“ ein bezeichnendes Autorendebüt vorgelegt. Hier erzählt er die Geschichte einer Entfremdung. Ein Schicksalsschlag entfernt, zunächst schleichend, den Vater von seinem ältesten Sohn, der haltsuchend in den Einfluss einer rechten Gruppe gerät und somit sich von den elterlichen Idealen immer mehr entfernt.

Der Vater sieht dies mit Sorge, doch, was soll, kann er tun? Im direkten Zusammenspiel ändert sich zunächst auch nichts. Schnell ist eine gemeinsame Ebene gefunden. Der Alltag muss funktionieren, nicht zuletzt auch des jüngsten seiner Söhne wegen. Das tut es, bis sich die Katastrophe Bahn bricht. Doch, was bleibt, was muss, wenn selbst Blut nicht mehr dicker als Wasser zu sein scheint?

Laurent Petitmangin beschreibt einfühlsam das Auseinanderbrechen einer Familie, deren Protagonisten sich immer weiter von einander entfernen und doch nicht ohne einander können. Das Unverständnis des Einen wird ebenso beschrieben, wie auch das Hineinschlittern in eine Gefahrenzone, die beide Protagonisten nicht sehen oder kontrollieren können.

Für Frankreich selbst ist dies eine hoch aktuelle Erzählung, ist sie doch bezeichnend für eine extreme Spaltung der gesellschaftlichen Sichtweisen, für deren in einem Teil eine Fundamentalisierung in Richtung Rechtsextremismus eine annehmbare Option erscheint. Ohne zu sehen, was dies für Folgen haben kann. In einer Zeit, in der eine rechtsextreme Präsidentschaft in Frankreich im Rahmen des Möglichen erscheint. Der Autor nimmt sich die Zeit jedoch auch für das Infragestellen einer Vater-Sohn-Beziehung. Wie weit reicht der Einfluss von Eltern und was tun, wenn dies einmal nicht der Fall ist, und sich alles auf den Abgrund hinzu bewegt?

Es ist ein erschütternder und zugleich nachdenklicher Roman, ruhig in seinen Beschreibungen, ohne lange Strecken vorzuweisen. Das gibt die kompakte Form einfach nicht her. Die Konzentration zudem, auf eine Perspektive, tut ihr übriges, diese Geschichte zu etwas Besonderen zu machen. An der einen oder anderen Stelle bin ich dabei mit der Übersetzung nicht wirklich glücklich. Hier wäre die Vorlage des französischen Originals interessant. Auch das Ende ist vielleicht etwas zu einfach. Ansonsten jedoch hat Petitmangin durchaus eine runde erzählung vorgelegt, für die man sich einen ruhigen Moment nehmen sollte.

Autor:

Laurent Petitmangin wurde 1965 in Lothringen geboren und studierte in Lyon, bevor er für die französische Fluggesellschaft Air France zu arbeiten begann. Nach verschiedenen Stationen rund um die Welt, lebt er heute in Paris. „Was es braucht in der Nacht“ ist sein erster Roman.

Laurent Petitmangin: Was es braucht in der Nacht Weiterlesen »