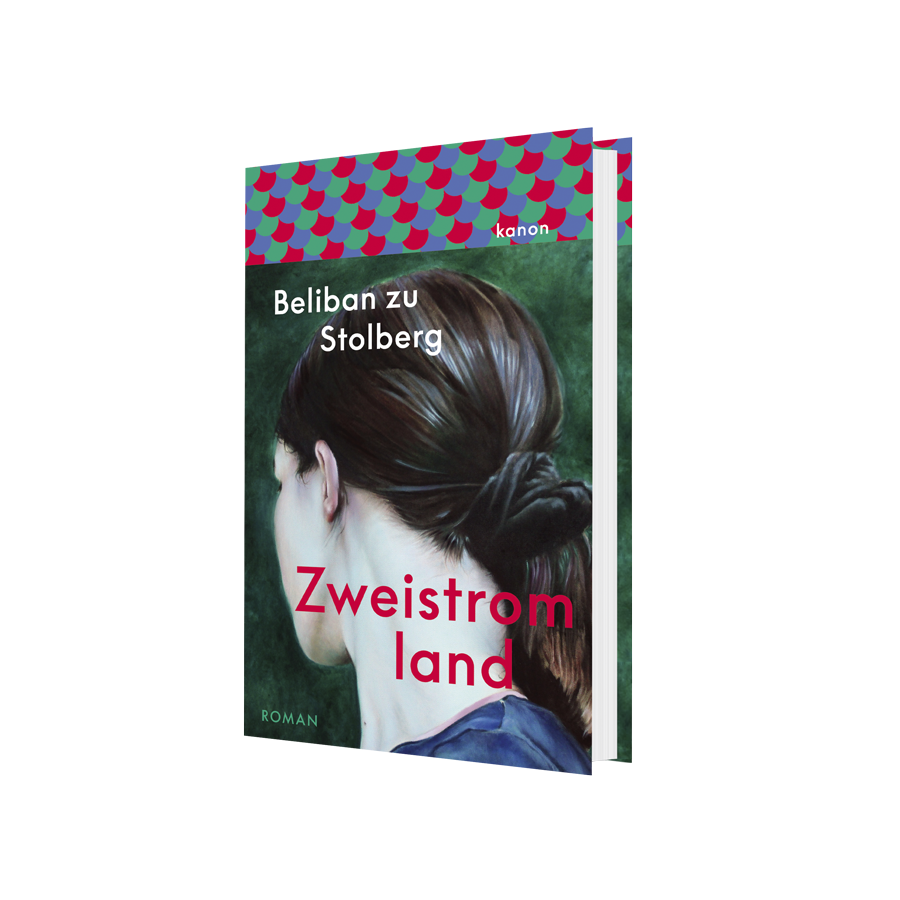

Beliban zu Stolberg: Zweistromland

Inhalt:

Die Rechtsberaterin Dilan ist Tochter kurdischer Aleviten, die Verfolgung und Gewalt ausgesetzt waren. Doch darüber schweigen sie. Erst als ihre Mutter stirbt und sie selbst ein Kind erwartet, arbeitet Dilan gegen das unerträgliche Schweigen an: Sie reist nach Diyarbakir im Osten der Türkei. Die alte Stadt am tigris ist die heimliche Metropole der Kurden. Hier haben ihre Eltern einst gelebt, geliebt und gekämpft.

Ein poetischer und brennend aktueller Roman über politischen Mut, qualvolles Vergessen und die gefährliche Reise einer jungen Frau. (Klappentext)

Rezension:

Ein Roman zwischen Vergangenheit und Gegenwart, eine Protagonistin auf der Suche, ein Konflikt, der nicht nur das Leben der Eltern teilt und eine Sprache als Schlüssel. Dies ist „Zweistromland“, von Beliban zu Stolberg, die sich in ihrem Debüt einer Thematik von gewaltiger Sprengkraft annimmt und beinahe poetisch erzählt.

Das Ende ist der anfang. Als die Mutter stirbt, begegnet die junge Dilan einer Frau, die einen Steinen ins Rollen bringt, der sie bis in die ehemalige Heimat ihrer Eltern führen wird. Sie selbst lebt da schon in Istanbul, verwurzelt in zwei Sprachen, doch seit ihrer Kindheit weiß die Protagonistin, dass Kurdisch der schlüssel zum früheren Leben der Mutter und des Vaters gehören. Sätze, die für das Kind verschlossen und geheimnisvoll klingen. Zu Hause wird nur Türkisch und Deutsch gesprochen. Später, als Erwachsene, als sie kurz davor steht, selbst Mutter zu werden, sucht sie einen Zugang, möchte begreifen. Eine Reise beginnt, die Risse vollends sichtbar werden lässt.

Nur oberflächlich beinahe ein Roadtrip entpuppt sich der vorliegende Roman als kompaktes Familienepos, hoch politisch, voller Schmerz über das Verlorene. Unruhe hineingeschrieben in jede Zeile wird zu einem Drängen, welches Tempo in die Erzählung mit einbringt. Der Wechsel zwischen den Zeitebenen gibt der Protagonistin und der sie umgebenden Menschen Konturen. Beliban zu Stolberg versteht es, so viel wie möglich zwischen den Zeilen zu packen und auf jeder einzelnen Ebene, bewusst oder unbewusst, funktioniert das auch. Nichts wirkt dabei gestellt, fehl am Platz. Mehr als einmal kann man den Schmerz, der unzählige Familienbiografien durchziehen muss, fühlen, wo das Unaussprechliche zur drückenden Last wird, für die die nachvollgenden Generationen eine Erklärung suchen. Das Trauma der Eltern lebt in ihren Kindern weiter.

Die Geschichte wird in zwei Zeitebenen erzählt, von annähernd gleicher Tonalität immer im Wechsel. Vom Weg der Erwachsenen lesen wir, wie auch vom Kind, dass noch nicht genau umfassen kann, auf was es da stößt. Der Grundsatz, die Vergangenheit ruhen zu lassen, um das hergestellte fragile Gleichgewicht nicht zu gefährden, gerät mit der Entscheidung, in den Bus zu steigen und sich auf den Weg zu begeben, ins Abseits. Ob das gut ist, bleibt offen, so vieles in diesem Roman. Beliban zu Stolberg wertet nicht, lässt die Lesenden ein eigenes Bild vor ihren inneren Augen entstehen.

Es ist ein Roman über große Politik und ihren Auswirkungen auf die Menschen, in der die Protagonistin genügt, um selbigen vollständig auszufüllen. Die Nebenfiguren sind, rar gesät, nur impulsgebend, während Dilans Suche mit zunehmender Seitenzahl sich immer drängender gestaltet. Nicht wissend, worauf diese hinauslaufen wird. Slo stockt einem der Atem, von einzelnen Szenen muss man sich beinahe losreisen. Die Autorin, die sonst Drehbücher schreibt, hat einen Film auf Papier ausformuliert.

Wenn man die Protagonistin als Kind, sowie als Erwachsene getrennt voneinander betrachtet, kann man von mehreren Perspektiven sprechen und das reicht vollkommen aus. Immer ist da eine unterschwellige Spannung zu spüren, wie sie das Stöbern in der Vergangenheit mit sich bringt. Unbeschwerte Momente wechseln mit melancholischen, im nächsten Moment ruhelosen Handlungen. Sehr atmosphärisch wirkt das besonders, wenn Kipppunkte erzählt werden, die zu Stolbergs Figur ins Wanken bringen.

Wie liest sich der Roman wohl, wenn man einen ähnlichen Hintergrund hat? Wie die Protagonistin, wie die Autorin?

Auch so versteht sie es, in die Geschichte hineinzuziehen, auch Bilder entstehen zu lassen und schafft damit, denen eine Stimme zu verleihen, die von einer Konfliktsituation getroffen sind, direkt oder indirekt, die vom Rest der Welt vergessen, verschwiegen, unter den Teppich gekehrt wird. Man findet viel zu wenig davon.

Man braucht nicht unbedingt all zu sehr detaillierte Kenntnisse der politischen Geschichte der Türkei und des Kurdenkonflikts, Grundlagen reichen und vielleicht der eine oder ander Blick auf Kartenmaterial, welches Orte und Verteilung von Volksgruppen, Sprachen und religiösen Minderheiten zeigt. Zumindest eine geografische Karte hätte ich abgedruckt noch als I-Tüpfelchen empfunden. Vielleicht ja für eine nächste Auflage.

So oder so versinkt man in dieses gewichtige Debüt. Glaubt kaum, dass es eines ist. Spannend, was da vielleicht noch von Beliban zu Stolberg kommen wird.

Autorin:

Beliban zu Stolberg wurde 1993 in Hamburg geboren als Kind einer deutschen Mutter und eines kurdischen Vaters. Von 2015 an studierte sie an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Drehbuch und wirkte an zahlreichen Kurzfilmen und Webserien mit. 2016/17 war sie Mitglied im Jungen Berliner Rat des Maxim Gorki Theaters, 2018 wurde sie mit einem Stipendium der Robert-Bosch-Stiftung gefördert, nahm daraufhin an einer Autorenwerkstatt teil. Mehrere Aufenthalte in Finnland folgten, sowie 2023 eine Teilnahme an der Netflix Writing Academy. „Zweitstromland“ ist ihr erster Roman.

Beliban zu Stolberg: Zweistromland Weiterlesen »