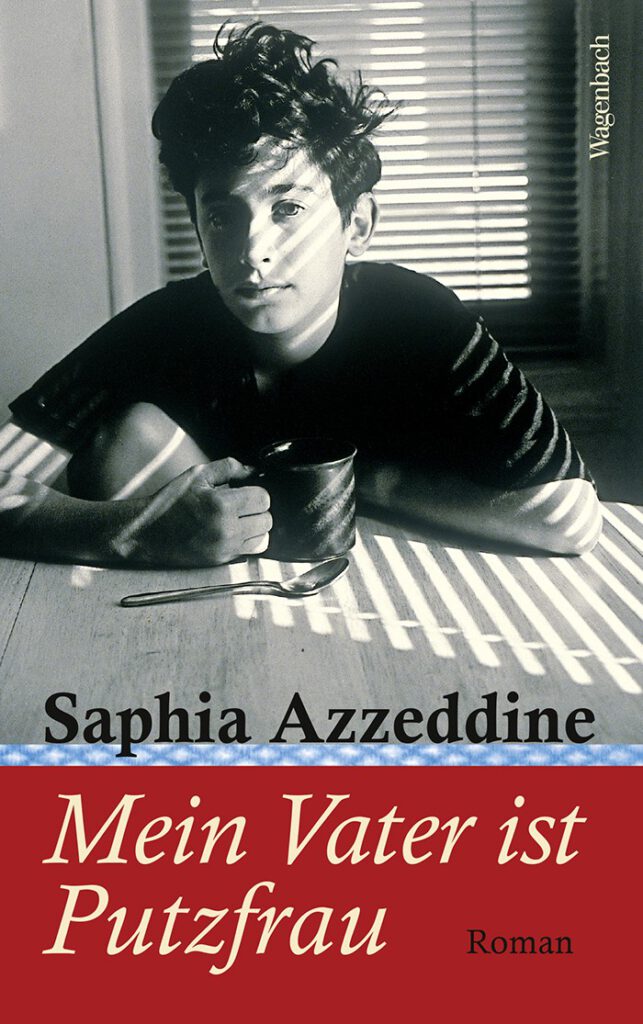

Saphia Azzeddine: Mein Vater ist Putzfrau

Inhalt:

Was tut ein vierzehnjähriger Pariser Vorstadtjunge aus prekären Verhältnissen abends in der Bibliothek? Er hilft seinem Vater, der den Lebensunterhalt der Familie als Putzkraft verdient, und wischt Staub von den Büchern. Hin und wieder schlägt er eines auf, lernt neue Wörter und lacht sich kaputt.

Saphia Azzeddine erzählt leichthändig und schnell eine liebevolle Vater-Sohn-Geschichte voller Situationskomik und Galgenhumor. Ein unterhaltsamer, ironischer Bildungsroman über das bittere Leben am gesellschaftlichen Rand, der fest daran glaubt, dass nichts verloren ist, so lange es Bücher gibt. (Klappentext)

Rezension:

Gesellschaftskritik, Bildungsroman, Coming of Age, dieses Kurzstück ist irgendwie alles, soweit das möglich ist in dieser kompakten Form, die zwischen den Fingern zerrinnt, gleichsam eines Arthouse-Films, wie Fäden geschmolzenen Käses. Zunächst, das muss nichts schlechtes sein, funktioniert es unter der Feder Saphia Azzeddines‘ im Großen und Ganzen gut.

Wir begleiten den Jungen Paul, von seiner Familie Polo genannt, durch die Pubertät bis hinein ins junge Erwachsenenalter. In einer Zeit, die für die meisten seiner Altersgenossen ohnehin schon anstrengend genug ist, unterstützt er seinen Vater dabei, den Lebensunterhalt für die Familie als Reinigungskraft zu verdienen. Auch in einer Bibliothek finden sich die beiden wieder. Die Welt der Wörter wird für den Jungen fortan Flucht- und Mittelpunkt, nicht zuletzt auch, um mit der realen Welt klarzukommen.

Im Laufe der Zeit entdeckt der Junge immer neue Wörter und macht sie zu seinen eigenen, vergrößert damit gleichsam seinen Horizont. Doch, hilft das, sich ein besseres, ein anderes Leben als das seines Vaters aufzubauen? Seiner Schicht zu entfliehen? Emotional an der Grenze zur Nüchternheit erleben wir Lesende die Welt aus den Augen eines Jungen, der außerhalb der beinahe zum Ritual für Vater und Sohn werdenden Ausflüge kaum aus seinem Stadtviertel herauskommt und nebenbei den ganzen Ballast von Problemen, mit denen er jonglieren muss.

Beachtung, Nichtbeachtung, Wut und Verzweiflung, Melancholie, die erste Liebe. Die Autorin packt die großen Themen, reißt sie an, lässt sie offen. Nicht alle wird der Protagonist auflösen können. Das Leben ist nicht perfekt. Ein paar kluge Gedankengänge verlieren sich zwischen den Buchstaben. Andere Handlungsstränge werden weiter verfolgt.

Nur so hat es die Autorin geschafft, fast die Novellenform zu halten, trotz des umfassend beschriebenen Zeitraums. Um Gegensätze streift die Figur, berührt sie ab und an, durchbricht sie selten. Die Konzentration auf Dreh- und Angelpunkt wird beinahe stoisch gehalten. Kürzen kann man hier kaum mehr etwas. Ein paar Seiten mehr, dazu Tempo und weniger Melancholie hätten dem Roman gut getan.

Neben der Hauptfigur gewinnt nur der Vater des Protagonisten, zwangsläufig durch die Handlung bedingt, an Kontur, alles andere verblasst vor den Grautönen der Banlieue.

Wo es Paul fehlt, mangelt es auch dem Lesenden, wenn auch nicht an Schlüssigkeit und Konsequenz. Die wird fast bis zum Ende durchgehalten. Ohne näher darauf einzugehen, das ist weder zu klischeehaft, noch raffiniert gelöst. Die leichteste aller Varianten wurde da gewählt.

Da fehlt die sprichwörtliche Sahne auf den Kuchen, der auch ohne die sonst obligatorische Kirsche auskommen muss. Das entspricht ungefähr diesem Text. Man wird satt, bleibt das auch, weil’s nicht schlecht war, aber eben Standardessen. Man spürt den Staub, von dem Polo die Bücher befreit förmlich in den eigenen Atemwegen, stirbt aber auch nicht daran. Große Überraschungen darf man hiervon nicht erwarten, zumal nur Details erzählt werden, wenn sie das Interesse der Hauptfigur auf sich ziehen. Da sich daran von Beginn an nichts ändert, merkt man schnell, wohin die Geschichte führt, oder eher, wo sie stehenbleibt.

Es verstört geradezu, dass die Autorin ihrer Hauptfigur so gar keine Ambitionen verschrieben hat, sich, die Beziehung zu dem Vater einmal ausgenommen, da herauszuarbeiten, ansonsten jedoch kann man sich die Tristesse gut vorstellen, wie auch das Gefühlschaos des Jugendlichen. Der Funke, dass der Roman einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird, ist aber schlichtweg nicht vorhanden.

Für wen ist dann dieser Durchschnitt französischer Literatur gedacht? Bitte nicht für jene, die damit noch nie in Berührung gekommen sind. Die fassen doch danach kaum mehr als ein Asterix-Heft an? Wobei dort ja auch Staub aufgewirbelt wird, wenn auch nicht über Worte.

Autorin:

Saphia Azzeddine wurde 1979 in Agadir, Marokko, geboren und ist eine französisch-marokkanische Schriftstellerin und Journalistin. Sie wuchs in Frankreich auf, arbeitete als Diamantenschleiferin und studierte anschließend Soziologie. 2008 veröffentlichte sie ihren ersten Roman, zudem schrieb sie mehrere Drehbücher. Sie arbeitet zudem als Journalistin.

Saphia Azzeddine: Mein Vater ist Putzfrau Weiterlesen »