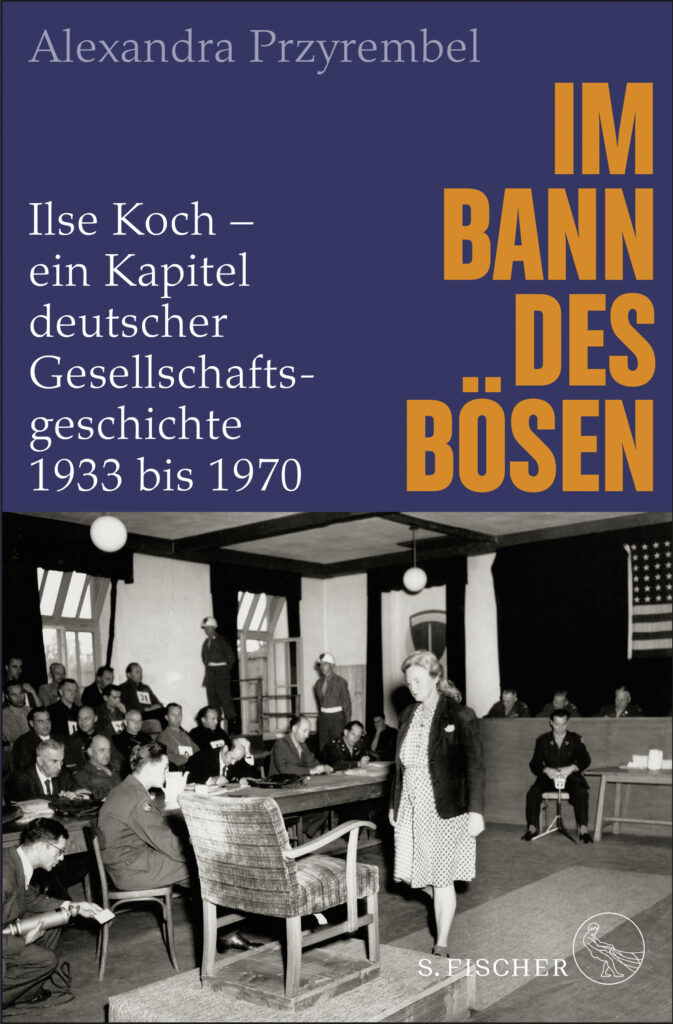

Alexandra Przyrembel: Im Bann des Bösen – Ilse Koch

Inhalt:

Ilse Koch war eine der wenigen verurteilten NS-Täterinnen. 1947 wurde ihr von einem US-, 1951 von einem deutschen Gericht der Prozess gemacht. Ausgiebig berichtete die internationale Presse über die als besonders grausam geltende ehemalige SS-Ehefrau. Die Historikerin Alexandra Przyrembel skizziert in einer fundierten Spurensuche Ilse Kochs frühe Mitgliedschaft in der NSDAP und das Leben der Familie Koch in der SS-Führersiedlung in Buchenwald.

Sie beschreibt die Nachkriegsprozesse gegen Ilse Koch und die internationale Berichterstattung darüber sowie Kochs Zeit im Frauengefängnis in Aichach, die Unterstützung der ‚Stillen Hilfe‘ und ihre Korrespondenz mit den Kindern. Eine kluge, erhellende Studie der Erzählungen über das ‚Böse‘, das von der Nachkriegsgesellschaft außerhalb der menschlichen Sphäre verortet wurde.

(Klappentext)

Rezension:

In der Erzählung unmenschlicher Grausamkeiten gelten die begangenen und vermeintlichen Taten von Ilse Koch als Ausdruck des absolut unfassbaren Grauen, Abgrund des Bösen. Die Frau des Kommandanten des Konzentrationslagers Buchenwald soll gezielt Häftlinge gesucht haben, diese töten lassen, um deren tätowierte Haut für Gebrauchsgegenstände wie Buchumschläge und Lampenschirme verarbeiten zu lassen.

Vor zwei Gerichten wurde dies und anderes in der unmittelbaren Nachkriegszeit verhandelt. Für den Mythos allein fehlten letztlich die Beweise. Die Bestandteile des Lampenschirms konnten nicht zweifelsfrei bestimmt werden. Dennoch blieb genug Unmenschliches, um eine der wenigen NS-Täterinnen nicht nur einmal zu lebenslänglicher Haft zu verurteilen.

Wer war Ilse Koch? Diese Frage stellt sich die Geschichtswissenschaftlerin Alexandra Przyrembel und legt nun nach jahrelanger Recherche ein umfassendes Werk der Zusammenfassung ihrer Studien vor, welches versucht das Ungreifbare fassbar zu machen. Erzählt wird die Geschichte einer Frau, die qua ihres Ranges außerhalb des Systems stand, dem sie diente, was jedoch ihre Taten in der Nachbetrachtung noch grausamer erscheinen lässt, als sie es ohnehin schon sind.

Die Historikerin exerziert zudem ein Stück internationaler Mediengeschichte, zudem die Schaffung eines Geschichtsbildes und das Einspannen für die systemischen Zwecke in der Gesellschaft beider sich nach dem Krieg konstituierender deutscher Staaten.

Der Fall Koch beschreibt die Verflechtungen der SS-Ehefrauen mit der Welt der Konzentrationslager: als Partnerin und Gefährtin, als Mutter und vor allem als Staatsbürgerin des ‚Dritten Reichs‘. Ilse Kochs Handeln hatte allerdings nur deshalb eine juristische Aufarbeitung zur Folge, weil sie sich außerhalb der als „normal“ betrachteten Ordnung bewegte […].

Alexandra Przyrembel: Im Bann des Bösen – Ilse Koch

Dieser Teil der Rezeption nimmt einen bedeutenden Teil der Biografie ein. beschreibt zudem ein wichtiges Stück Justizgeschichte, sowie medienpolitische Betrachtung und den Versuch der Deutungen Herr zu werden, diese einzuordnen. So ist auch die Kapitelordnung zu verstehen, wenn sie in Bezug zu den Taten Ilse Kochs genommen wird, trotzdem liest sich das zuweilen sehr theoretisch, um im nächsten Moment den Lesenden um so mehr die Schrecken vor Augen zu führen.

Alexandra Przyrembel gelingt der Spagat einerseits einer Wegbeschreibung, andererseits einer nüchternen Einordnung im Kontext der Zeitgeschichte, zugleich jedoch Mythen aus dem Weg zu räumen und Verarbeitungsprozesse näher zu beleuchten.

Alles in allem lässt sich also festhalten, dass sich vor Gericht sowohl Menschen wiederfanden, die […] als Juristen mit Partei- oder SS-Mitgliedschaften in das nationalsozialistische Deutschland verstrickt waren, als auch solche, die zu den Verfolgten des NS-Regimes und Überlebenden der nationalsozialistischen Konzentrationslager gehörten. Möglicherweise liegt hierin, nämlich in seiner Inszenierung als demokratisch, die eigentliche Leistung des Gerichtsverfahrens gegen Ilse Koch, und nicht in der konkreten justiziellen Aufarbeitung von Schuld […].

Alexandra Przyrembel: Im Bann des Bösen – Ilse Koch

Eine unideologische Betrachtung Ilse Kochs hat für die geschichtsinteressierten Laien bis dato gefehlt, was nun hiermit geschaffen sein dürfte. Keineswegs eine einfache Lektüre sollte dieser Ausarbeitung künftig einen gewissen Stellenwert zukommen, innerhalb der Sachliteratur gegen das Vergessen.

Dafür muss man sich Zeit nehmen, da zwischen Theoretischem und geschichtlicher Einordnung, Betrachtung, hin- und hergesprungen wird. Es ist eben alles miteinander verwoben. Wer sich darauf einlässt, vervollständigt sein Geschichtsbild um einen weiteren Aspekt. Das Grauen und wozu ein Mensch in dafür geschaffenen Zeiten fähig ist, bleibt unfassbar.

Autorin:

Alexandra Przyrembel wurde 1965 geboren und ist eine deutsche Historikerin. Seit 2015 ist sie Universitätsprofessorin und Leiterin des Lehrgebiets Geschichte der Europäischen Moderne an der Fernuniversität Hagen. Nach ihrer Promotion 2001 an der TU Berlin beschäftigte sie sich mit der Globalgeschichte des Wissens im 19. und frühren 20. Jahrhundert. 2010 habilitierte sie sich in Göttingen zur Geschichte des Tabus und forscht zur transnationalen Geschichte Europas.

Alexandra Przyrembel: Im Bann des Bösen – Ilse Koch Weiterlesen »