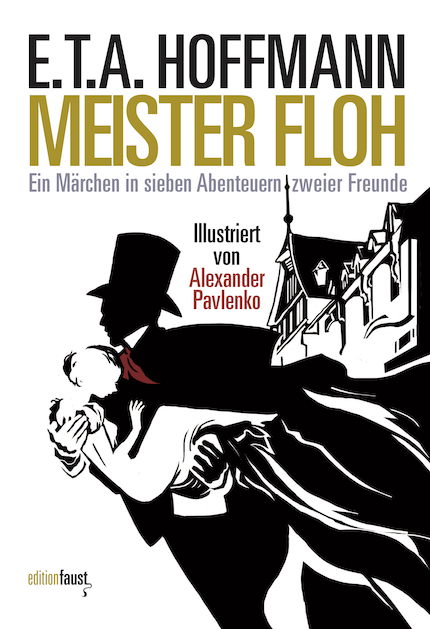

E. T. A. Hoffmann: Meister Floh

Inhalt:

E. T. A. Hoffmann hat seinen Meister Floh unter der bedrohlichen Metternich-Zensur in seinem Todesjahr 1822 veröffentlicht. Die sieben verwickelten Abenteuer, in denen der Herr Peregrinus Tyß „manches Seltsame in und an sich trug“ und aberwitzige, groteske Erlebnisse hat, sind in der „berühmten schönen Stadt Frankfurt am Main“ angesiedelt. Darin verschmelzen Traum und Märchenrealität auf eine Weise, die die Gestaltungskraft des FAUST-Zeichners Alexander Pavlenko befeuerte. (Klappentext)

Rezension:

Klassiker neu herauszugeben, unterliegen der Schwierigkeit, dass man zunächst sich einmal den historischen Kontext ihrer Entstehungszeit ins Gedächtnis rufen muss, damit sie überhaupt noch funktionieren und eine Übertragung ins Heute funktioniert. Nicht anders ist es mit Hoffmanns Erzählung „Meister Floh“, die dieser nach der Niederlage gegen Napoleon zur Zeit der Restauration zwischen politischer Satire und Kunstmärchen angesiedelt hat.

Der Autor entführt uns nach Frankfurt am Main, wo unser Hauptprotagonist durch wundersame Ereignisse in eine Geschichte gerät, in der nicht mehr klar zwischen Traum und Wirklichkeit zu unterscheiden ist, menschliche Charakterzüge ebenso aufs Korn genommen werden, wie der Versuch staatlicher Kontrolle, dargestellt durch ein mikroskopisches Glas, dessen Träger damit die wirklichen Gedanken seiner Gegenüber wissen lässt. Daraus entspinnt sich eine wundersame Erzählung in sieben Teilen, welche nicht nur ein politisches Großereignis jener Tage in den Fokus rückt, wenn auch verdeckt, ansonsten jedoch kaum zu greifen ist.

Wie angedeutet, nicht einmal das Genre ist auf dem ersten Blick klar umrissen, was es mitsamt der für uns heute ungewöhnlichen Sprache schwer macht, da hinein zu finden. Der Stil ist gewöhnungsbedürfig, wenn auch einzelne Abschnitte sehr klar wirken. Doch beschleicht beim Lesen einem das Gefühl, dass die Kapitel sehr willkürlich angeordnet sind. Einen einzelnen Tausch würde man kaum merken, so auch die Protagonisten anfangs ähnlich schwer zu greifen sind. Unklar umrissene Übergänge zwischen einzelnen Szenarien, sowie Auslassungen, die heute in moderner Prosa so wohl kaum gemacht werden würden, tragen das Übrige dazu bei.

Der reale Teil ist klar in der Zeit der letzten Lebensjahre des Autoren angesiedelt, als man diesen in einen innenpolitischen Konflikt hineinbugsieren wollte, so weist auch die Handlung einiger Kapitel nicht nur Namensähnlichkeiten in Bezug auf einzelne Protagonisten auf, durfte daher zunächst auch nur zensiert erscheinen. Der mrächenhafte Anteil in Gestalt des Oberhauptes der Flöhe, der dem Hautprotagonisten Zugang zu den tatsächlichen Ansichten seiner Gegenüber verschafft, stellt das ergänzende Element.

Nicht klar zunächst, die Positionen der einzelnen Figuren, geht es doch auch um menschliche Eigenschaften, von denen wir alle gute und weniger gute in uns tragen. Wie diese zu werten sind, ist Sache der Interpretation. Und diese fällt je nach zeitlichen Abstand oder Position von einem selbst unterschiedlich aus. Gerade das macht die Geschichte heute kaum greifen. Längen, die sicherlich damals nicht als solche empfunden wurden, fallen heute allzu sehr auf und machen ein Mitfühlen mit den Figuren mehr als schwer. In jede Richtung. Da nützen dann auch einzelne sprachlich immer noch sehr schöne Elemente wenig.

Immerhin, unterschiedliche Perspektiven bringen dann doch einen gewissen Wechsel, damit eine funktionierende Dynamik in die Erzählung, wenn auch die anstrengend zu lesen sind. Wer ist schon nach einem Monolog sofort aufnahmefähig für den nächsten? Hier wird Lesenden sehr viel Geduld abverlangt, die wahrscheinlich in Zeiten immer kürzerer Aufmerksamkeitsspannen nicht mehr vorhanden ist. Das geht dann auch auf Kosten des Verständnisses, zumal der Schreibstil damals funktioniert haben mag. Die Erzählung heute so geschrieben, funktioniert einfach nicht mehr mit der gleichen Wirkung.

Wer sich mit dem historischen Kontext ein wenig beschäftigt, wird die Erzählung mit mehr Gewinn lesen. Anderenfalls wird es schwierig, Zugang zu finden. Funktioniert haben die Verarbeitung von Denunziation und Kontrolle, auch mit diesem Wissen, die Anlehnung an damals geschehene politische Ereignisse. Die Umsetzung jedoch wirkt mehr als anstrengend, zudem Geduld und Vorstellungsvermögen arg auf die Probe gestellt werden. Die Antenne sollte man schon haben. Oder man liest es als geschichte eines durch eines Flohbisses in den Wahnsinn Getriebenen.

Um das Repertoire an klassischer Literatur zu erweitern, lohnt sich die Lektüre, aber auch um sich vor Augen zu führen, wie damals mit politischer Zensur und Kontrolle umgegangen, diese verarbeitet wurde. In Bezug dazu könnte man die Geschichte auch als Mahnmal dessen lesen, was uns blüht, wenn wir nicht aufpassen. Rein um des Lesegenusses wegen, geht dabei jedoch leider heute viel verloren.

Autor:

E. T. A. Hoffmann wurde 1776 geboren und war Komponist, Künstler und Schriftsteller. Nach einem Jura-Studium in Königsberg ging er 1798 an das Berliner Kammergericht, arbeitete ab 1800 in Posen, Plock (Weichsel) und Warschau. Danach wirkte er als Kapellmeister in Bamberg, 1814 als Mitglied des Kammergerichts Teil der Zensurbehörde. In mehreren Geschichten verarbeitete er diese Doppelexistenz. „Meister Floh“ ist seine letzte Erzählung, bevor er 1822 starb.

Illustrationen:

Alexander Pavleno ist ein deutsch-russischer Illustrator und Trickfilmzeichner. 1963 in Rjasan, Sowjetunion geboren, studierte er dort und in Moskau Kunst, Geschichte und Animation, nevor er für diverse Filmstudios und Medienunternehmen arbeitete. Seit 1992 lebt er in Deutschland. Seine Comics wurden in zahlreichen ländern publiziert. Für „Meister Floh“ von E. T. A. Hoffmann bediente er sich der Scherenschnitttechnik.

E. T. A. Hoffmann: Meister Floh Weiterlesen »