Christian Grataloup: Die Erfindung der Kontinente

Inhalt:

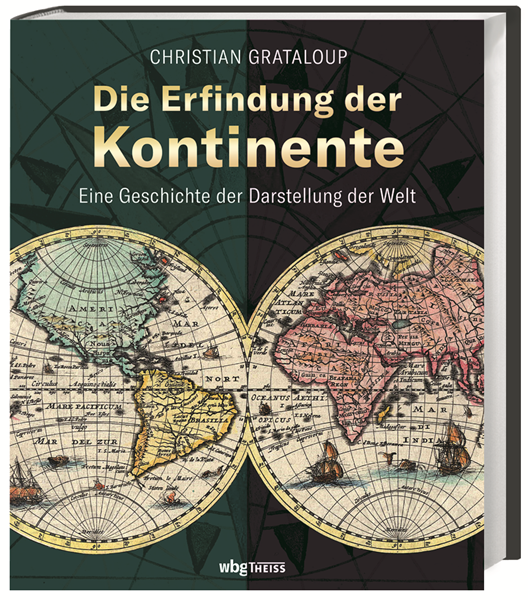

Warum zeigt ein Kompass immer nach Norden? Wie viele Kontinente gibt es? Und weshalb sprechen wir von drei Ozeanen, obwohl nur eine einzige große Wassermasse existiert? Die Darstellung unseres Planeten hat sich im Laufe der Zeit häufig verändert. entdecker, Kaufleute und Kolonisatoren nahmen die Welt ganz unterschiedlich wahr.

Christian Grataloup erzählt die Geschichte unserer Sicht auf die Welt völlig neu. In einem grandiosen Durchgang von der Antike bis heute zeigt er mit sprechenden Beispielen und beeindruckenden Bildmaterial, warum wir unsere Welt so und nicht anders sehen.

(Klappentext)

Rezension:

Heute mehr ein Gedankenspiel, standen zwei Fragen vor erst wenigen Jahren noch ernsthaft zur Diskussion. Gehört Island in die Staatengemeinschaft der Europäischen Union hinein oder nicht? Wie verhält sich es mit der Türkei? In Bezug auf den Inselstaat im hohen Norden wurde diese Frage mehrheitlich positiv beantwortet, gleichwohl Island geologisch zweigeteilt ist, zum einen auf der nordamerikanischen Platte liegt und nur zur Hälfte auf der Eurasischen zu finden ist. Auch ist Island weiter entfernt von irgendeinem Staat der EU als von Kanada etwa, oder der USA,. Trotzdem stieß die Bewerbung Islands um einen Platz in der Staatengemeinschaft allgemein auf ein positives Echo, welches sich erst 2015 aufgrund der isländischen Finanzkrise zerschlagen sollte.

Anders, die Türkei. Dieses Land ist geologisch sowohl auf der Euraischen als auch auf der Arabischen Platte zu finden, hat Grenzen mit Ländern, die bereits Mitglieder der Europäischen Union sind, zudem zahlreiche wirtschaftliche Verbindungen in die Staatengemeinschaft, nicht zuletzt durch zahlreiche Migranten, die dort leben. Trotzdem gab es von Beginn an Vorbehalte gegen eine Mitgliedschaft, gegen die vielfältig argumentiert wurde. Im Gegensatz zu Island wurde hier auch oft das geografische Argument genutzt, schließlich wären nur drei Prozent der Landmasse der Türkei wirklich als Europäisch zu verorten.

Dieses Gedankenspiel lädt, abseits jener in die Diskussion sonstig geführten Argumentation, zu einem Nachdenken über die Sicht auf unsere Welt ein. Was ist das, was als Kontinent bezeichnet wird, wirklich? Meinen wir damit wirklich immer ein, wie auch immer definiertes, geologisches oder geografisches Konstrukt? Wie entstand die Definition dieses Begriffs und müsste der sich nicht ebenso verändern und anpassen an eine sich immer mehr vernetzende Welt, in der geografische Grenzen praktisch kaum eine Rolle mehr spielen (wohlgemerkt, die politischen einmal außen vor gelassen)? Mit dieser Frage beschäftigt sich der französische Historiker und Geograf Christian Grataloup in diesem vorliegenden Werk.

Auf den ersten Blick sind es einfache Fragen, die der Autor hier aufwirft, doch bringen diese vielfältige Problemstellungen mit sich, die aus der Geschichte heraus entstanden sind. Grataloup hangelt sich gleichsam entlang eines Zeittrahls von der Antike bis in die Moderne und zeigt, wie die Entdeckung der Welt und damit auch der Vergrößerung des eigenen Radius‘ die Europäische Sicht zunächst im Laufe der Entdeckung Amerikas und schließlich des Zeitalters der Imperien mit ihren Kolonien der Welt ihren Stempel aufdrückte.

Warum ist es etwa so, dass das, was wir als Europa bezeichnen, mittig auf Karten dargestellt wird und nicht etwa am Rand, wie etwa Amerika oder das nur schwer zu definierende Ozeanien? Warum einigte man sich auf Greenwich als Ort des Nullmeridians, wo dieser Ort sonst so jenseits aller geografisch neuralgischen Punkte liegt?

Hier erläutert der Fachmann einem breiten Publikum seine Thesen zu diesen und daran anknüpfenden Fragen, was für Laien nicht immer ganz nachvollzuziehen ist. Tatsächlich sollte man schon ein gewisses Interesse an Sozio- als auch Geografiegeschichte mitbringen, da sonst der Text oft genug nicht leicht zu lesen ist. das Bildmaterial unterstützt den Text hier eher als dass es den Inhalt auflockert. Dies ist ein Diskussionsbeitrag für Sparteninteressierte, wenn auch ein sehr bereichender. Einem Beitrag für Geografie- und Geschichtsstudium kann man diesem Werk auch nicht absprechen.

Neue Erkenntnisse und Zusammenhänge ergeben sich sowie so. Dieses Werk profitiert von der Fachkenntnis, dem jahrelangen Forschen und Recherchieren des Autoren, ebenso wie von dessen Begeisterung für die Thematik. Einsteigern empfiehlt es sich vielleicht dennoch nicht, zu diesem Sachbuch im Überformat zu greifen. Wer das Interesse und die notwendige Konzentration dazu aufbringen kann, wird es jedoch mit Gewinn lesen.

Autor:

Christian Grataloup wurde 1951 geboren und ist ein franzöischer Geograf und Historiker. Er ist emeritierter Professor an der Universität Paris VII. Am Institut d’etudes politiques de Paris hat er ebenso gelehrt, wie an den Universiäten von Reims, Dakar, Genf und Lüttich. Grataloup forschte u. a. zur Didaktik der Geografie als auch zur Geogeschichte der Globalisierung. Er ist Autor zahlreicher Werke, die bereits in mehreren Sprachen übersetzt wurde und zeichnet sich für eine Vielzahl von Fachartikeln verantwortlich.

Christian Grataloup: Die Erfindung der Kontinente Weiterlesen »