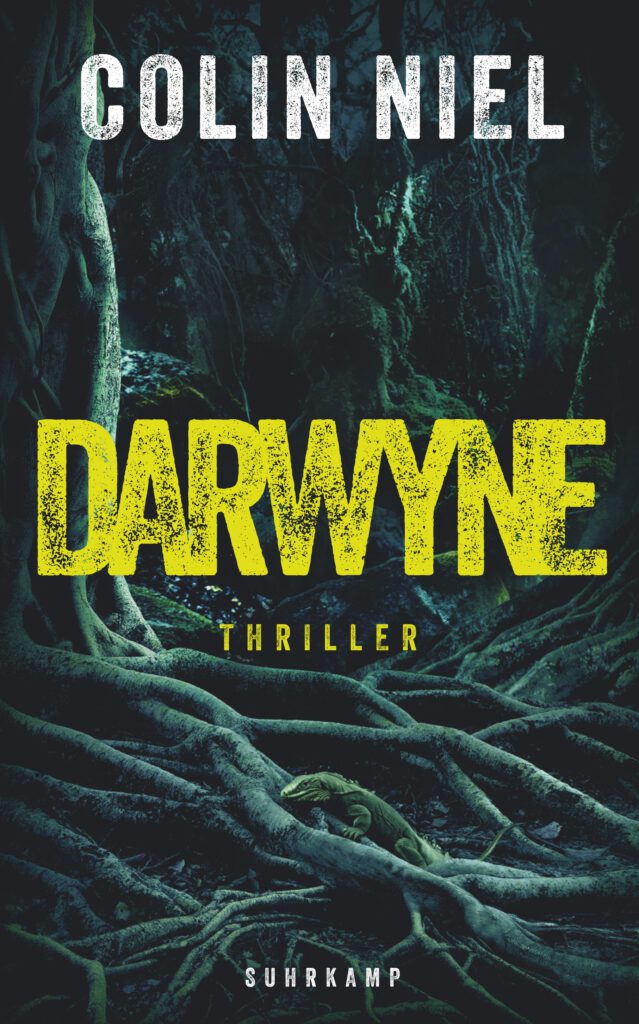

Colin Niel: Darwyne

Inhalt:

In einem Slum am Rande des Amazonasdschungels lebt der zehnjährige, körperlich leicht beeinträchtigte Darwyne mit seiner Mutter Yolanda, die er über alles liebt. Eine Meldung bei der Kinderschutzbehörde veranlasst die Sozialarbeiterin Mathurine, den Fall von Darwyne wiederaufzunehmen, obwohl Yolanda, die von vielen Männern in der Region begehrt wird, eine tadellose Mutter zu sein scheint … (Klappentext)

Rezension:

Nichts ist wie es scheint und alles ist anders, am Rande des städtischen Slums, der stets droht von der Flora des angrenzenden Dschungels vereinnahmt zu werden. Ein steter Kampf ist für die Bewohner, dagegen anzukommen. Alle versuchen sich irgendwie durchzuschlagen. In diese eigentümliche Welt entführt uns der Schriftsteller und Forstingenieur Colin Niel in seinem Werk „Darwyne“, und folgt den gleichnamigen Hauptprotagonisten, dessen Verbindung zur Natur bezeichnend ist. Ebenso wie die Einkategorisierung des Textes nach verlegerischen Maßstäben.

Ein Thriller ist dies nämlich nicht, gleichwohl dies der Untertitel behaupten möchte. Ein Roman liegt hier vor, mit leichten Spannungselementen, die im Verlauf der Handlung ebenso zart Mystische übergehen. Für einen komplett sich durchziehenden Spannungsbogen reicht es nicht und so plätschert die Handlung nur so dahin.

Hierbei wird viel Potenzial verschenkt, denn die Grundidee sticht heraus unter der Vielzahl, welche diverse Büchertische zu bieten haben. Da wären zunächst einmal die Handlungsorte, welche im wesentlichen die Behausung innerhalb des Slums und der angrenzende Dschungel darstellen, als auch die im Vergleich dazu cleane und triste Büro- und Lebenswelt der zweiten Hauptfigur Mathurine aus deren Sicht die Handlung, abwechselnd zu Darwynes eigenem Blickwinkel erzählt wird.

Dadurch schälen sich Kontraste gut heraus, doch tritt die Handlung einem Großteil des Verlaufs auf die Stelle. Wenn wie hier, nicht gerade ausschweifend erzählt wird, wirkt dies schnell ermüdend.

Dabei umfasst der Handlungszeitraum wenige Wochen, in denen wir die Figuren mit all ihren Ecken und Kanten kennenlernen. Vor allem die Hauptprotagonisten sind so ausgestaltet, dass man diesen ihre Wahrnehmung der Dinge abnimmt. Nebenfiguren dienen „Darwyne“ als Antagonisten und Handlungstreiber, könnten jedoch an der einen oder anderen Stelle noch stärker zu Tage treten. Mit fortschreitender Seitenzahl wird dabei die Beziehungsebene von Yolanda und Darwyne immer weniger nachvollziehbar, was sich wiederum auf die Spannungsebene erheblich auswirkt.

Lücken in der Erzählung werden dabei bis zu einem gewissen Grad zum Ende hin geschlossen. Überraschende Wendungen sind dagegen kaum vorhanden. Das liegt an den bereits beschriebenen Punkten, keinesfalls an die eingebrachte Sachkenntnis des Autoren über das Leben in Slums einerseits, andererseits über Flora und Fauna des Dschungels in Französisch-Guayana. An manchen Stellen fühlt es sich so an, als würde man eine Natur-Doku schauen.

Trotzdem vermag es die Geschichte nicht, einem lesend in diese Welt hinein zu ziehen. Auch wenn man sich Schauplätze und Figuren durchaus bildlich vorstellen kann, bleibt am Ende nichts Entscheidendes an Eindrücken zurück.

Und irgendwie geht es ja gerade beim Lesen immer darum.

Autor:

Colin Niel wurde 1976 in Clamart geboren und studierte zunächst Evolutionsbiologie und Ökologie, bevor er als Agrar- sowie Forstingenieur arbeitete. In Französisch-Guayana beschäftigte er sich u. a. im Bereich Biodiversität. Er veröffentlichte mehrere Werke, die u. a. aumit dem Prix Polar en series ausgezeichnet wurden. Für „Darwyne“ erhielt er den Prix L’usage du Monde 2023 und den Prix Joseph. Niel lebt in Marseille.

Colin Niel: Darwyne Weiterlesen »