Inhalt:

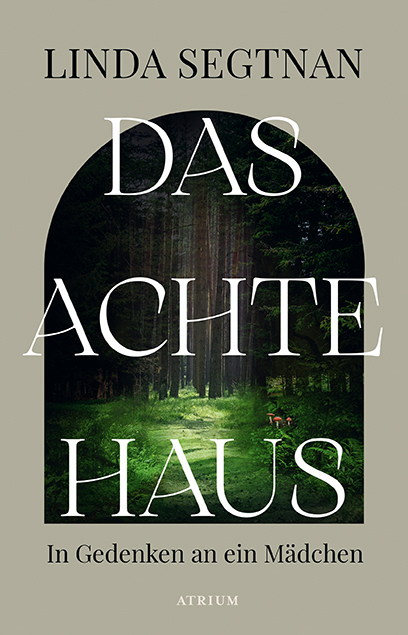

An einem Maiabend im Jahr 1948 verschwindet die neunjährige Birgitta Sivander zwischen den Bäumen eines schwedischen waldes und kehrt nicht mehr zurück. Kurz vor Sonnenaufgang wird sie tot in einem graben gefunden. Siebzig Jahre später liest Linda Segtnan zufällig einen Zeitungsartikel über den ungeklärten Mord. Etwas veranlasst sie, Birgittas Schicksal näher zu erforschen. Sie beginnt, in Archiven zu recherchieren, doch auch vor dem Unergründlichen dieses Falls schreckt sie nicht zurück. Ihre Besessenheit wird immer größer – während gleichzeitig in ihrem Bauch Leben heranwächst. Ein Mädchen. Wie hält man es aus, ein Kind in eine Welt zu setzen, die so bodenlos grausam sein kann? Wie erträgt man die Gefahren, die eine Tochter bedrohen? (Klappentext)

Rezension:

Es ist das wohl schrecklichste aller Szenarien, wenn dem eigenen Kind etwas angetan wird, wenn dieses plötzlich verschwindet und später tot aufgefunden wird. Welten brechen damit zusammen und nicht nur für die Eltern ist danach nichts mehr, wie zuvor. Am Ende bleiben Verzweiflung, Hilflosigkeit, Ermittlungsakten und Zeitungsartikel. Auf letzteren stößt zufällig Linda Segtnan bei der Vorbereitung einer ihrer Stadtführungen, nicht ahnend, dass bald die Recherche nach den Hintergründen sie in Abgründe stößt, denen sie sich nur schwer entziehen wird können.

Der Kriminalfall an sich gilt aus damaliger Sicht als schnell gelöst. Die schuldige Person ist schnell ausgemacht. Lücken und Differenzen, die aus heutiger Sicht kaum zu übersehen sind, werden als nichtig abgetan, doch stößt man sich unweigerlich daran, wenn man sich heute damit beschäftigt. Wurden bestimmte Aspekte zu Gunsten einer einfachen Lösung damals außer Acht gelassen, da entweder untersuchungstechnische Mittel nicht zur Verfügung oder gesellschaftliche zwänge im Wege standen?

Mit diesem Spagat hat sich die Autorin beschäftigt und damit eine Besonderheit im Bereich des True Crime geschaffen, eben nicht nur nüchtern einen Fall nacherzählt. Segtnan wollte erfahren, warum handelnde Personen wie ermittelnde Beamte bestimmte Entscheidungen trafen und was dies mit den Familien des Opfers, des Verdächtigen und mit ihrer Umgebung machte, zugleich schildert sie, was die Erkenntnisse mit ihr selbst machten, was dieser Fall auch Jahrzehnte später noch auszulösen vermag.

Im Wechsel zwischen den Zeiten, einmal die Nachstellung damaliger Szenen, wie sie sich abgespielt haben müssen, dann wieder wie die Recherche nach Fakten und weiterführenden Informationen in das eigene Leben hineingreifen, schildert sie diesen Kriminalfall, versucht nach und nach ein Puzzle zusammen zu setzen. Je klarer sich Konturen, Ecken und Kanten ergeben, um so unerträglicher wird es, zumal Familie und Privatleben, was sich daraus ergibt. Zunächst besteht die Recherche da nur aus dem Zusammensuchen von Zeitungsartikeln, später Archivmaterial bis hin zur Kontaktaufnahme mit Zeitzeugen und Ortsbegehungen. Nicht nur diese Schilderungen sind es, die eine Dynamik beim Lesen erzeugen, der man sich ebenso wie die Autorin kaum entziehen mag.

Linda Segtnan legt sich dabei nicht fest, stellt mehrere Perspektiven dar, um ein vielschichtiges Bild aufzuzeigen. Wie war das gesellschaftliche Gefüge der örtlichen Gemeinschaft, in deren Nähe dieses Verbrechen geschah, wie der stand der einzelnen Familien und Personen, sowohl des Opfers als auch des Verdächtigen und wie der Umgang mit beiden, der so in alle Richtungen heute nicht mehr vorkommen würde? Welche Auswirkungen hatte dies auf die Ermittlungen und wie wirkt das in der Nachbetrachtung heute?

Gegensätze werden dabei sehr detailliert herausgearbeitet. Es ist aber eben auch spannend zu erfahren, wie die Autorin mit dem Wissen umgegangen ist, und dieses verarbeitet hat, wenn auch die spiritistischen Einsprengsel manchmal ein Zu viel des Guten gewesen sind, sollte man sich doch eigentlich über die Vorgehensweise der ermittelnden Beamten aufregen, die den Fall von Beginn an in eine bestimmte Richtung gelenkt haben, ohne andere Facetten überhaupt in Betracht zu ziehen, anstatt über die Autorin selbst.

Manchmal fragt man sich beim Lesen schon, wie ernst man die Autorin noch nehmen kann, wenn wiederholt die App erwähnt wird, die auf ihrem Smartphone aufgespielt, angeblich die Anwesenheit von Geisterwesen anzeigt. Diese Erwähnungen einmal bitte ausklammern und nach dem Lesen schnell vergessen, um den Fokus auf andere Aspekte, nämlich die Beschäftigung und Vereinnahmung des Falls, legen, dann ist „Das achte Haus“ allemal eine spannende Lektüre wert.

Trotzdem mögen alle für sich bestimmte Anknüpfungspunkte finden. Fans von True Crime kommen hier auf ihre Kosten, ebenso wie an Psychologie interessierte Menschen, aber auch jene, die sich gerne mit Historie und gesellschaftliche Zusammenhänge vergangener Zeiten beschäftigen möchten.

Es fehlt, glücklicherweise, der zu sehr melancholisch alles übertünchende Mehltau, der zumindest in der romanhaften skandinavischen Kriminalliteratur immer noch häufig anzutreffen ist. Im True Crime Bereich gleicht „Das achte Haus“ in etwa Michelle McNamaras „Ich ging in die Dunkelheit“, welches die Autorin sowohl als Vorbild nennt, jedoch auch in den Folgen für McNamara als abschreckendes Beispiel. Dieser Gefahr des sich in etwas Hineinsteigern hat Segtnan förmlich versucht zu vermeiden. Ob dies ihr gelungen ist, bitte einmal selbst herausfinden.

Auf der einen Seite die Schilderung des Falls, auf der anderen die des Verarbeitungsprozesses als Kontrapunkt zeichnen sich verantwortlich für die Dynamik und das Erzähltempo, den man sich kaum entziehen kann. Als gelernte Stadtführerin kann die Autorin zudem detailreich Orte bildlich vor dem inneren Auge entstehen lassen, was dann beinahe eine gewisse literarische Qualität besitzt, ohne jedoch diesen Anspruch haben zu wollen. Zuweilen wirkt das so, als würde man den Besprechungen, Begehungen beiwohnen. So schafft die Autorin Nähe zu sich selbst und auch zum recherchierten Geschehen.

Für Fans von True Crime, die auch einmal einer anderen Herangehensweise als im englischsprachigen Raum offen gegenüberstehen, ist „Das achte Haus“ als Lektüre zu empfehlen, ebenso für jene, die die sich auch mit hierzulande unbekannteren Fällen beschäftigen möchten. Der besondere Aspekt des beschriebenen Vereinahmung- und Verarbeitungsprozesses bringt noch einmal eine andere Komponente mit hinein, auf die man sich einlassen können muss.

Alleine der Zugang zu den spiritistischen Einsprengseln geht mir persönlich ab und hätte es wirklich nicht gebraucht. Viel spannender waren da die Schilderungen historischer und gesellschaftlicher Zusammenhänge, für die sich dann doch alleine schon die Lektüre lohnt. Unter diesen Gesichtspunkten kann ich „Das achte Haus“ empfehlen.

Autorin:

Linda Segtnan wurde 1986 geboren und ist eine schwedische Historikerin und Autorin. Sie hat Audio-Horrorgeschichten mit historischem Bezug zu Orten in Schweden recherchiert, geschrieben und aufgenommen. Das achte Haus ist ihr erstes Buch, es erschien im schwedischen Original im September 2022. Segtnan lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Stockholm.

Der virtuelle Spendenhut

Dir hat der Beitrag gefallen? Dann freue ich mich über eine virtuelle Spende. Vielen lieben Dank.

![]() , aber der Verlag inzwischen zu einem anderen Verlag gehört. Gott sei Dank einem meiner großen Lieblingsverlage. C. H. Beck, wo mir von beiden das kommende Programm vorgestellt wurde. Ja, ich freue mich.

, aber der Verlag inzwischen zu einem anderen Verlag gehört. Gott sei Dank einem meiner großen Lieblingsverlage. C. H. Beck, wo mir von beiden das kommende Programm vorgestellt wurde. Ja, ich freue mich.