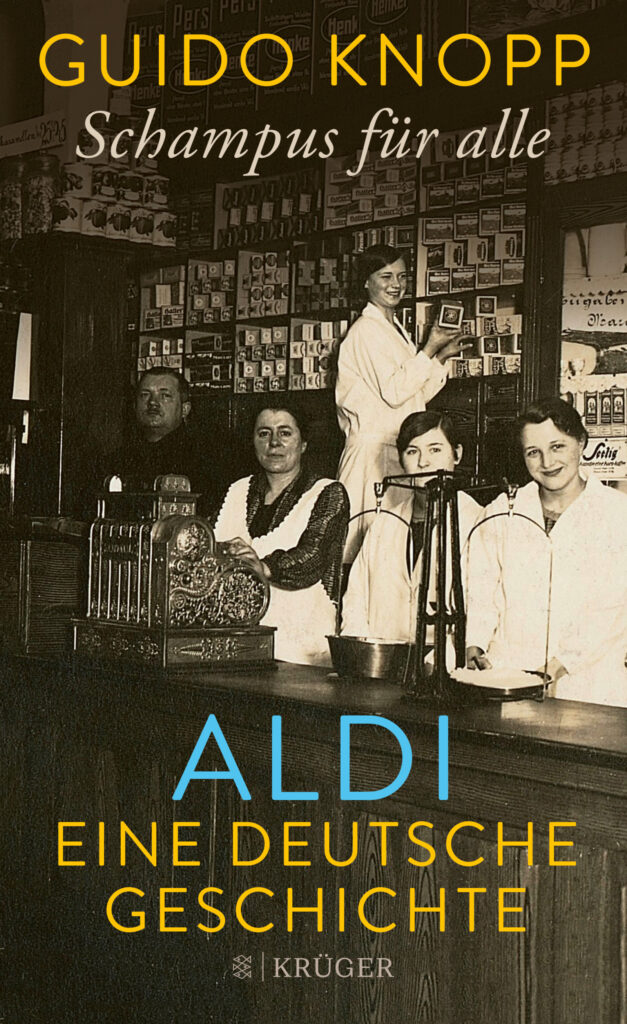

Guido Knopp: Schampus für alle – ALDI – Eine deutsche Geschichte

Inhalt:

Die beiden Brüder Karl und Theo Albrecht schaffen ein nachkriegsdeutsches Wirtschaftswunder. Aus einem kleinen Krämerladen im Herzen des Ruhrgebiets formen sie einen milliardenschweren Weltkonzern. Mit einem schmalen, dafür aber gut sortierten Sortiment und niedrigen Preisen locken sie die Kunden ins Geschäft. Mitte der 70er-Jahre gibt es schon kaum eine deutsche Stadt mehr, die keinen ALDI-Markt hat.

Doch die permanente Konstenminimierung geht zu Lasten von Mitarbeitern, Lieferanten und der Umwelt. Dennoch hat das System ALDI mehr als 60 Jahre lang Konsumverhalten und Esskultur der Deutschen wesentlich geprägt. Der Aufstieg der Albrechts erzählt deshalb auch von unserem Land. (Umschlagstext)

Rezension:

Wer durch die Straßen des Essener Vororts Schonnebeck geht, läuft mitunter an einem unscheinbaren Gebäude vorbei, in dem einst die Geschichte eines Weltkonzerns und nicht zuletzt, die zweier Brüder, begann. Heute befindet sich dort kein Ladengeschäft mehr. Zu klein, zu eng waren die Räumlichkeiten geworden. Nicht mehr zeitgemäß. Doch, hier entwickelten Karl und Theo Albrecht ein Konzept, welches die Gewohnheiten der Deutschen über Jahre prägen sollten und exportierten es von dort, fast immer erfolgreich, in die Welt.

Beinahe nirgendwo sind Lebensmittel so günstig zu erwerben, wie in Deutschland. Dass dies so ist, hat Gründe, die in der Geschichte unseres Landes liegen, ebenso wie im Denken zweier Brüder, deren Erfolg sie bis zu ihrem Tode immer wieder Spitzenplätze auf der Liste der reichsten Deutschen einnehmen ließ.

Ein Segen für jene, dieses Geschäft, die mit einem schmalen Budget haushalten müssen, mitunter ein Fluch für Mitarbeiter, Lieferanten und die Umwelt. Der Journalist und Historiker Guido Knopp hat sie recherchiert, diese Geschichte, ehemalige Wegbegleiter der Albrechts befragt und Wendepunkte im Leben der beiden Brüder beleuchtet. In seinem neuen Werk zeigt er auf, wie der Konzern zu einem weltumspannenden Unternehmen wurde und wo ran Theo und Karl Albrecht junior mitunter scheiterten.

Nicht gerade ein Wirtschaftskrimi zeigt der Autor dennoch auf, wie spannend Wirtschaftsgeschichte sein kann und schließlich auch die von Personen. ALDI ist das eine, wie das andere. Verschwiegen fast immer, nach außen ruhig, im Inneren schon einmal turbolent.

Minutiös beschreibt er den Werdegang der Albrechts, beginnt die Schilderung mit einem Wendepunkt und verfolgt dann den Weg der beiden über Jahrzehnte. Das ist unterhaltsam und bezeichnend, nicht zuletzt in Bezug auf das Konsumverhalten der Deutschen, welches sie wesentlich prägten. Knopp zeigt aber auch, dass selbst den Erfolgsverwöhnten nicht immer alles gelang und der Konzern heute von mehreren Seiten vom Jäger zum Getriebenen wurde.

In übersichtlichen und kurzweilig formulierten Kapiteln erzählt Guido Knopp die Geschichte zweier Brüder und irhes Unternehmens, beschönigt dabei nichts und erzählt dabei auch etwas über uns Deutsche. Nach dem jahrelang politischen Fokus jetzt einmal diesen Blick einzunehmen, ist durchweg unterhaltsam.

Einige Themen hätten jedoch ausführlicher behandelt werden können. Aufgrund der Schweigsamkeit der jenigen, bei denen die Quellen liegen, ist dies jedoch vermutlich nicht gegeben gewesen. Wer deutsche geschichte jedoch aus einem anderen Blickwinkel erleben möchte, nehme dieses Werk.

Autor:

Guido Knopp wurde 1948 in Treysa, Hessen, geboren und ist ein deutscher Journalist, Historiker, Publizist und Fernsehmoderator. Er studierte Geschichte, Politik und Publizistik in Frankfurt/Main, Amsterdam und Würzburg. Nach seiner promotion war er Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 1978 wechselte er zum ZDF.

Seit 1984 leitete er die Redaktion „Zeitgeschichte“ und schuf zahlreiche Fernsehreihen und Dokumentationen. Seit 2010 ist er Vorsitzender des Vereins „Unsere Geschichte. Das Gedächtnis der Nation.“, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Erinnerungen von Zeitzeugen für die Nachwelt festzuhalten. Er lehrt Journalistik u.a. in Gießen und lebt mit seiner Familie in Mainz.

Guido Knopp: Schampus für alle – ALDI – Eine deutsche Geschichte Weiterlesen »