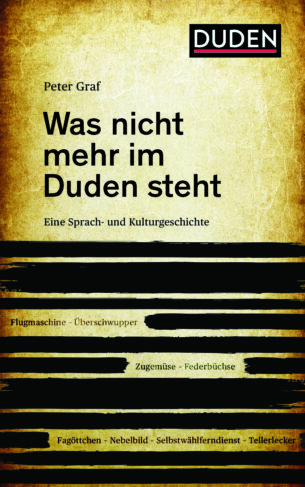

Peter Graf: Was nicht mehr im Duden steht

Inhalt:

Immer wenn ein neuer Rechtschreibduden erscheint, fragen die Journalistinnen und Journalisten zunächst nach den Wörtern, die erstmals Einzug in DAS Wörterbuch der Deutschen gehalten haben. Anhand dieser Wörter lässt sich Zeitgeschichte erzählen. Das gilt aber auch für die Wörter, die gestrichen wurden.

Was sagen sie uns über die Zeit, in der sie im Duden standen, und was über die, in der sie gestrichen wurden? In dieser aktualisierten Ausgabe stehen in 21 Essays samt Anhängen nun also Wörter im Mittelpunkt, die einmal wichtig waren und die uns sozial-, kultur- und sprachgeschichtliche Einblicke in die letzten gut 100 Jahre gewähren. (Klappentext)

Rezension:

Es gleicht einer Sisyphusarbeit, die sich die Redaktion des Wörterbuchs der Deutschen stellt, schließlich ist unsere Sprache im ständigen Wandel begriffen. Neue Wörter werden aufgenommen, andere fallen raus und so kann der Verlag heute aus einem sog. „Dudenkorpus“ von über 5,6 Milliarden Wortformen schöpfen, von denen 148.000 Stück in der aktuellen 28. Auflage des Dudens zu finden sind.

Doch, wer wählt aus, was nicht mehr im wohl gebräuchlichsten aller Nachschlagewerke zu verzeichnen ist und wie schaffen es Wörter in den Duden hinein? Spannend ist sie, die Reise durch unsere Sprachgeschichte, seit 1880 Konrad Duden das erste „Vollständige Orthographische Wörterbuch der deutschen Sprache“ vorstellte. Der Autor Peter Graf nimmt die Leser mit auf eine Reise zu Wörtern, die es nicht mehr gibt.

Thematisch geordnet ist sie, diese Sprachreise, die mal amüsant, mal sehr bedrückend scheint. So vielfältig sind auch die Gründe, warum Wörter neu in unserem Alltag integriert werden, dann wieder sang- und klanglos verschwinden.

LeserInnen finden heraus, um welche Wörter uns Medizin und Naturwissenschaften einst bereicherten, welche Begriffe in Technik und Handwerk gebräuchlich waren, was der Kolonialismus und der Nationalsozialismus mit unserer Sprache und letztendlich mit dem heute gelben Nachschlagewerk machten.

Präsentiert wird eine Auswahl, wie auch der Rechtschreibduden als erster Band der vom Verlag ständig aktualisierten Reihe, nur eine Auswahl der gebräuchlichsten Wörter unserer Zeit darstellt. Nur führt uns diese Reise in die Vergangenheit.

Wer weiß schon, was einst Automatenrestaurants gewesen sind, wo sie doch von großen Fastfoodketten erst von der Straße, schließlich aus dem Wörterbuch verdrängt wurden? Wen schimpfte man einst einen deutschen Knollmichel und wann ersetzten die Begriffe Nichte und Neffe entgültig das veraltete Wort Schwesterkind?

So spannend und teilweise witzig ist kein Deutschunterricht, wenn man auch hier mit einigen Längen kämpfen muss. Immerhin kann man sich hier in handlichen Kapiteln zu den Themen Wörter anlesen, die einem interessieren. Wie viele Anglizismen gibt es in unserer Sprache wirklich und wie viele kommen tatsächlich davon zur Anwendung?

Welchen Unterschied machten die Auflagen in Ost und West vor der Wiedervereinigung? Und geht Liebe nicht nur durch den Magen, sondern auch durch den Wortschatz? Sehr sachlich, immer wieder unterhaltsam beschreibt der Autor, was im Duden beschrieben wird, und warum.

Beeindruckend die Schilderungen, wie die Duden-Redaktion nicht nur bei der Auswahl der Wörter des Jahres eine Auswahl treffen muss, sondern auch bei jeder neuen Auflage dieses sehr komplexen Werkes und weshalb unsere Sprache immer noch sehr lebendig ist.

Ein interessanter Streifzug durch die Geschichte von Konrad Duden über den Versuch, ein Wörterbuch zu erstellen, welches dem Wortschatz Goethes gerecht wird, bis hinein in unsere Zeit. Viel Spaß dabei.

Autor:

Peter Graf leitet die Verlagsagentur Walde und Graf und ist einer der Gründer des Verlags „Das kulturelle Gedächtnis“.

Peter Graf: Was nicht mehr im Duden steht Weiterlesen »