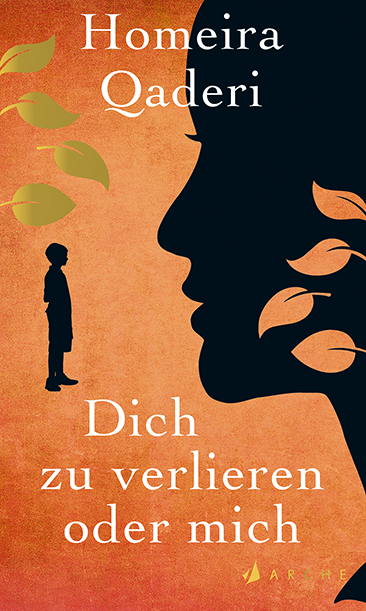

Homeira Qaderi: Dich zu verlieren oder mich

Inhalt:

Wie wird ein Mädchen zur Frau in einer Gesellschaft, die ihm alle Möglichkeiten verwehrt? Wie wählt eine Mutter zwischen ihrem Kind und ihrer Zukunft? Dich zu verlieren oder mich ist die bewegende Lebensgeschichte der afghanischen Autorin und Frauenrechtlerin Homeira Qaderi – und ihre stärkste Waffe im Kampf für Gleichberechtigung in ihrer Heimat. (Klappentext)

Rezension:

Über Nacht änderte sich das Leben für die Menschen, als nach dem Abzug der Sowjets die Taliban die Macht übernahmen. Das Leben in Afghanistan war nie einfach, doch vor allem für die Frauen wurde in der ohnehin patriarchalischen Gesellschaft die Luft zum Atmen immer dünner. Plötzlich waren sie wie Vögel eingesperrt, im eigenen Land. Zu dieser Zeit, „im Land der unsichtbaren Kugeln und des angekündigten Todes“ wächst Homeira auf, ihr Glück findet das Mädchen, die Jugendliche im Lesen und Schreiben, doch Bildung ist den Frauen Afghanistans untersagt, wie auch sonst das Leben der Bevölkerungen von Tradition und Gesellschaft eingeschränkt ist. Bereits im jungen Alter wehrt sich die künftige Autorin dagegen, bringt gleichaltrigen Mädchen heimlich das Schreiben bei, doch der größte Kampf steht ihr bevor, als sie als junge Mutter vor der Entscheidung steht, entweder sich selbst zu verlieren oder ihren Sohn.

Ein Land mit einer Kultur und gesellschaftlichen Sichtweisen, die uns kaum ferner liegen könnten, offenbart nur selten Perspektiven aus dessen Inneren. Erfahrungsberichte und Biografien wie diese sind rar gesät und so sich „Dich zu verlieren oder mich“ heraus und verlangt, gehört zu werden. Hunderttausende Frauen mögen unter der Terror- und Willkürherrschaft des Regimes der Taliban leiden, begünstigt durch eine fatale Interpretation von Religion und verkrusteten traditionellen Strukturen, die nur schwer aufgebrochen werden können. Als eine von wenigen ist das der Autorin gelungen, die stille Momente im Geheimen als auch den Mantel der Geschichte zum richtigen Zeitpunkt für sich nutzen konnte.

Die Veränderung war fast augenblicklich spürbar. Auf den Straßen waren schlagartig keine Frauen mehr zu sehen. […] Während dieser ganzen Zeit fühlte ich mich wie ein Vogel im Käfig, ich schlug mit den Flügeln gegen die Stäbe und versuchte noch immer zu fliehen.

Homeira Qaderi: Dich zu verlieren oder mich

Homeira Qaderi hangelt sich von ihren Kindheitserinnerungen an bis zur titelgebenden Frage, auf der letztendlich alles hinausläuft. Anschaulich beschreibt sie die Veränderungen, denen das Land fortwährend ausgesetzt war und was dies vor allem für die Frauen bedeutete. Einzelne Sätze geben dieser doch sehr kompakt gehaltenen Biografie Literarität, während andere sehr sachlich auf den Boden der Tatsachen zurückführen, welcher gespickt ist von Kälte, Trost- und Hoffnungslosigkeit. Wie die Geschichte jedoch ausgeht, lässt sich erahnen, alleine schon dadurch, dass wir diesen Text in den Händen halten. Manchmal setzt sich eben doch der Funken Glück durch, sei er auch noch so klein.

[…] all meine Träume und Ziele verdorrten wie nicht gegossene Blumen.

Homeira Qaderi: Dich zu verlieren oder mich

Die Geschichte der Autorin ist Beispiel dafür, dass man die Hoffnung nicht aufgeben darf, dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen. Qaderi zeigt jedoch auch die Gefahren eines gesellschaftlichen Systems, welches das Lebensglück seiner Menschen dermaßen mit den Füßen tritt. So ist der Text zugleich vor allem Stimme für jene Frauen, die die ihre nicht mehr erheben können, die an Afghanistan zerbrochen sind. Man kann ja auch kaum anders, wenn man vor der Wahl zwischen der Liebe zu seinem Kind und dem Wunsch nach Freiheit steht, dabei weiß, die dunkle Seite jeder Entscheidung könnte zum Schlimmsten führen. Wie würde man sich sich selbst entscheiden, ohne zu wissen, ob dies nicht in eine noch größere Katastrophe führt.

Ein Text über lebenslanges Kämpfen für sich selbst, für die Frauen Afghanistans und für das eigene Kind. Kaum möglich, davon loszukommen.

Autorin:

Homeira Qaderi wurde 1980 geboren und ist eine afghanische Schriftstellerin, Frauenrechtlerin und Professorin für Literatur. Nach der Machtübernahme der Taliban 1989 organisierte sie heimlich Grundalphabetisierungskurse für Mädchen aus der Nachbarschaft, unterrichtete selbst und veröffentlichte als Jugendliche eine Kurzgeschichte, die von den Taliban scharf kritisiert wurde. Im Jahr 2001 ging sie in den Iran und setzte ihre unterbrochene Ausbildung fort, studierte persische Literatur, worin sie schließlich 2014 in New Dehli promovierte.

Im Jahr 2011 wurde sie Beraterin der afghanischen Regierung. Während des Falls von Kabul 2021 gehörte sie m it ihrem Sohn zu den Letzten, die das Land an Bord eines amerikanischen Flugzeugs verlassen konnten. Seit dem lebt und arbeitet sie in den USA als Autorin und Professorin und setzt sich weiterhin für Frauenrechte ein. Sie hat mehrere Bücher veröffentlicht und wurde verschiedenfach ausgezeichnet.

Homeira Qaderi: Dich zu verlieren oder mich Weiterlesen »