Bücher gegen das Vergessen #04

Bücher gegen das Vergessen sollen uns geschichtliche Ereignisse vor Augen führen, für die wir nicht unbedingt die Verantwortung tragen, aber dennoch verantwortlich sind, sie nicht zu vergessen. Abseits von Rezensionen soll hier eine Auswahl vorgestellt werden.

Takis Würger: Stella

Das Literatur heute noch großflächig wirken kann, zeigt sich immer dann, wenn wieder einmal ein Werk erscheint, welches die Emotionen kochen lässt. Nichts anderes passierte, als der Hanser Verlag den vorliegenden Roman von Takis Würger veröffentlichte. Man hätte meinen können, ein Beben wäre durch die Landschaft der gedruckten Wörter gegangen. Viele reißerische Artikel und Beiträge sind erschienen, ob der fiktionalen Verarbeitung eines grausamen historischen Geschehens.

Grundlage von „Stella“ ist die Geschichte von Stella Goldschlag, die im Berlin des Nationalsozialismus durch die Gestapo gezwungen wurde, als Jüdin andere Juden aufzuspüren und sie zu verraten. Um ihre Eltern zu retten, schließlich auch, um sich selbst am Leben zu erhalten und weil sie keinen Ausweg mehr aus diesem Teufelskreis sah. Über hundert Menschen soll die echte Stella, deren Ruf als „blondes Gift“ unter den sich versteckenden Juden Berlins bald die Runde machte, so verraten haben. Traurig und erschreckend zugleich.

Hanser Verlag,

221 Seiten, Hardcover,

ISBN: 978-3-446-25993-5

Was nun diesen Roman so besonders macht, ist die fiktionale Verarbeitung des schon für sich unglaublichen Stoffes, in Verbindung mit einer Liebesgeschichte. Darf man das? Die historische Wahrheit so verändern, dass man teilweise Sympathie für jemanden empfindet, der so viele Leben auf dem Gewissen hat, dass einem die Galle hochkommen müsste?

Ich war skeptisch.

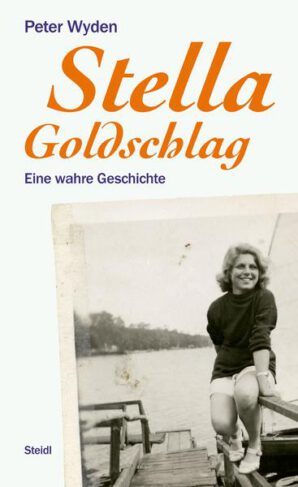

Zuerst hatte ich das Buch von Peter Wyden, Sachbuch wohlgemerkt, gelesen, welches in den 1990er Jahren erschien und dann lange Zeit vergriffen war. Selbst die englische Ausgabe konnte man teilweise nur zu Mondpreisen erwerben, doch kaum hatte Takis Würger vorgelegt, stieg auch das Interesse an der Hintergrundgeschichte, so wurde das Buch im Steidl Verlag neu aufgelegt.

Abgesehen davon, dass der Verlag die Chance hat verstreichen lassen, das Sachbuch des mittlerweile verstorbenen Autoren auf der Leipziger Buchmesse parallel zu Würgers Roman vorzustellen, war dies ein erschreckend erzähltes Stück Geschichte mit der Frage, wie weit würde man gehen, wenn man seine liebsten Vertrauten und sich selbst am Leben erhalten möchte? Was tun, wenn die Grenze einmal überschritten ist?

Ich war in diese Stadt gekommen, weil ich dachte, es sei wichtig, dass ich die Gerüchte von der Wahrheit trenne, und jetzt floh ich vor ihr.

Der Hauptprotagonist in Takis Würgers Roman „Stella“.

Peter Wyden, einst Mitschüler Stellas, interviewte sie Jahre nach dem Krieg. Immer wieder ging er der Frage nach, wie passieren konnte, was nicht hätte passieren dürfen. Warum lieferte Stella so viele Juden an die Gestapo aus, selbst als die Gründe dafür wegfielen? Oder, fielen sie je ganz weg?

Link zur Rezension.

Nun also, Takis Würger, der daraus einen Roman gemacht hatte und zurück zur Ausgangsfrage. Darf man das?

Inzwischen bin ich der Meinung, ja. Man darf, zumindest in dieser Form. Der Autor hat seine Geschichte um tatsächliches Geschehen gewebt. Auszüge der Prozessakten, Aussagen der Opfer von Stella Goldschlags Verrat, durchbrechen und ergänzen sichtbar die fiktionale Handlung. Wahres Geschehen gut unterscheidbar, eingewoben und auch eingeordnet. Takis Würger war so klug, ein Personenregister hintenan zu stellen, um einzuordnen, was mit den Vorbildern der Protagonisten tatsächlich geschehen ist. Auch eine Quellenangabe seiner Recherchen fehlt hier nicht.

Alle Aufregung umsonst oder vielleicht auch nicht. Das muss ein Leser für sich selbst entscheiden. Ich muss für mich ein ganzes Stück Kritik zurücknehmen, sage aber auch, dass man sich wirklich auch mit der Hintergrundgeschichte, der echten Stella Goldschlag beschäftigen sollte, wenn man sich den Roman zu Gemüte führt. Vieles wird man wiedererkennen. Vieles wird nachvollziehbarer.

Und, einiges regt zum Nachdenken an.

Inhaltsangabe des Romans

Ein junger Mann kommt 1942 nach Berlin. In einer Kunstschule trifft er eine Frau. Die beiden werden ein Paar. Eines Morgens klopft sie an seine Tür, verletzt, mit Striemen im Gesicht, und sagt: „Ich habe dir nicht die Wahrheit gesagt.“ (Klappentext)

Über den Autor von „Stella“

Takis Würger wurde 1985 geboren und ist ein deutscher Journalist und Autor. Nach der Schule arbeitete er als Helfer in einem Entwicklungshilfeprojekt in Peru, bevor er Volontär bei der Münchener Abendzeitung wurde und die Henri-Nannen-Schule besuchte.

Als Redakteur arbeitete er bei der Zeitschrift Der Spiegel und berichtete u.a. aus Afghanistan und der Ukraine. 2017 wurde sein erster Roman veröffentlicht. Für seine Arbeit wurde Würger mehrfach ausgezeichnet.

Bücher gegen das Vergessen #04 Weiterlesen »