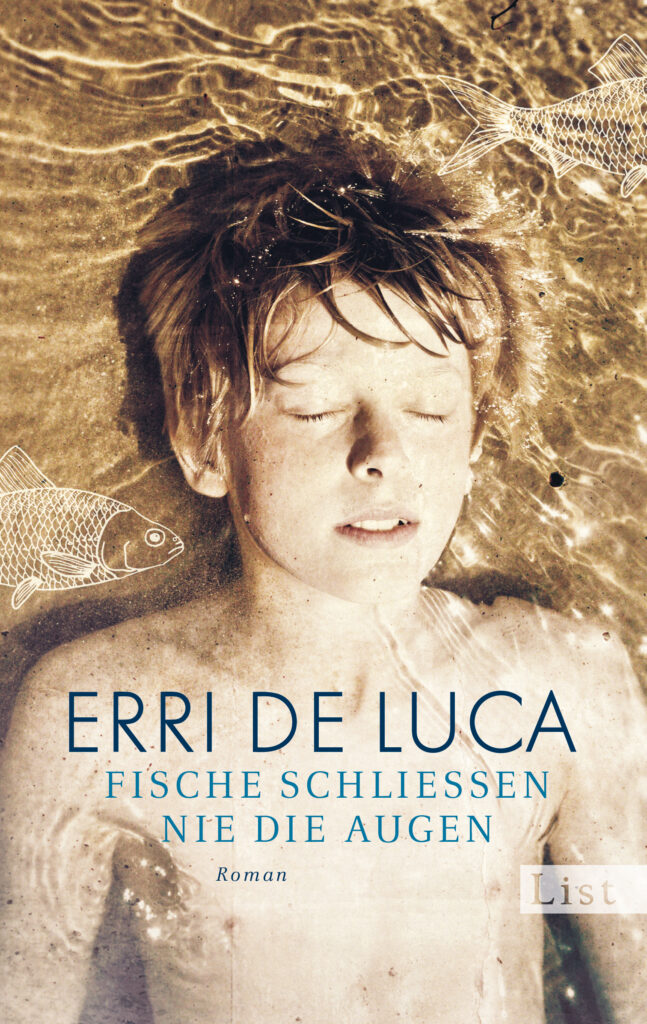

Erri de Luca: Fische schließen nie die Augen

Inhalt:

Ein Sommer vor fünfzig Jahren auf einer Insel im Golf von Neapel: In seinem bislang persönlichsten Buch erinnert sich Erri De Luca, wie er erstmals die magische Kraft der Wörter erkannte. Und dasss sich die Hand eines Mädchens anfühlt wie das Innere einer Muschel. (Klappentext)

Rezension:

Der Erzähler erinnert sich zurück an seine Kindheit am Golf von Neapel, an den flirrenden Sommer in der die Zahl der Lebensjahre genau so hoch ist, wie die Anzahl seiner Finger. Mit Zehn endet sie, die Kindheit und so schaut der Autor zurück und macht sich selbst zum Protagonisten seiner eigenen Novelle, die typisch für De Luca einmal mehr von einer atmosphärischen Leichtigkeit getragen wird.

Aus der Ich-Perspektive des Kindes, welches mit der Mutter die Ferien auf einer Insel vor Neapel verbringt, erzählt der Autor und lässt eintauchen in ein Italien nach Kriegsende. Die ersten Feriengäste erobern sich ihre Plätze, darunter ein gleichaltriges Mädchen, in dessen Bann der Junge gerät. Zuneigung zweier Kinder, Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen und nicht zuletzt der anderer.

Man taucht ein in die Geschichte, wie im Wasser zwischen den Fischerbooten, die der Junge beobachtet und sucht das Abenteuer, wie das Kind, welches sich mit einem einheimischen Fischer angefreundet hat und auch mal helfen darf. Wer schon Werke des Autoren gelesen hat, erkennt das wiederkehrende Motiv.

Überhaupt bleibt sich De Luca treu. Ein eingeübtes Schema wird hier wieder strapaziert. Nichts neues aus Italien, also. Egal, in welcher Reihenfolge man seine Erzählungen gelesen hat. Immer ist es der Junge, der in den Ferien auf der Insel nahezu frei umherstreunt, zwischen den Fischerbooten Antworten auf Fragen sucht, manchmal sogar welche findet. Das alles wird mit ruhiger Melancholie erzählt, gerade an der Grenze zu dem, was als Kitsch zu bezeichnen ist. Störend ist das nicht.

Dem Protagonisten begegnet die erste Liebe, die dieser nicht wirklcih einzuordnen ist, doch der erste Konflikt seines jungen Lebens wird damit heraufbeschworen. Aus der Sicht des erwachsenen Lesers wirkt das harmlos. Ein Handlungsstrang ist das, ohne Aufreger. Für die kindliche Hauptfigur, der Blick fast viel zu alt für das Alter, ist dies in dem Augenblick jedoch die ganze Welt.

So wie der Protagonist seine Umgebung und sein weibliches Gegenüber zu begreifen versucht, so nüchtern wirkt der Ton. Ausschweifungen finden sich bei De Luca nur in Form von wunderbaren Formulierungen, in die man sich hinein verliert. Sehr kompakt wird der Zeitraum von nur wenigen Wochen erzählt. Auch die Handlungsorte sind derer überschaubar.

Der Hafen, das Fischerboot, das Wohnhaus oder die Ferienunterkunft, der Strand. Wie geschrieben, Erri De Luca erzählt hier wieder die gleiche Geschichte, wie schon mehrfach, dies aber in Perfektion. Man fühlt sich in den kleinen Protagonisten hinein, der bald die Kraft der Worte finden wird, der Beobachter ist, beobachtet wird. Doch bleibt alles vergleichsweise harmlos. Große Überraschungen bleiben aus.

Trotzdem wirkt die Erzählung in ihrer ruhigen Tonalität, in der eigentlich nur der kindliche Protagonist greifbar wird, weniger die Mutter des Jungen. Schon das Mädchen, um die bald die Altersgenossen ebenfalls „kämpfen“ werden, sind für Hauptfigur und Lesende kaum zu fassen. Man kann sich das dennoch alles bildlich vorstellen. Die Novelle wirkt, wie ein per Hand mit der Videokamera gedrehter Urlaubsfilm. Der Einzige, der sich dabei weh tun wird, ist der Protagonist selbst.

Das war es auch schon. Ein Roman ohne wirkliche Ecken und Kanten, zumindest das hat Erri de Luca schon einmal anders hinbekommen, doch zumindest welche glückliche Kindheit hat die schon? Man muss das nicht gelesen haben, bekommt jedoch den Kopf frei. Eine Novelle wie ein kleiner Erholungsurlaub ist das. Manchmal braucht man das auch. Wer würde da widersprechen?

Autor:

Erri De Luca wurde 1950 in Neapel geboren und ist ein italienischer Schriftsteller und Übersetzer. In zahlreichen Berufen arbeietet er zunächst und engagierte sich für Hilfslieferung während des Jugoslawien-Krieges. Autodidaktisch brachte er sich mehrere Sprachen bei, u.a. Althebräisch, womit er einige Bücher der Bibel ins Italienische übersetzte. 1989 veröffentlichte er sein erstes Buch. Im Jahr 2013 erhielt er den Europäischen Preis für Literatur, drei Jahre später den Preis des Europäischen Buches. Seine Erzählungen wurden mehrfach übersetzt. Der Autor lebt in Rom.

Erri de Luca: Fische schließen nie die Augen Weiterlesen »