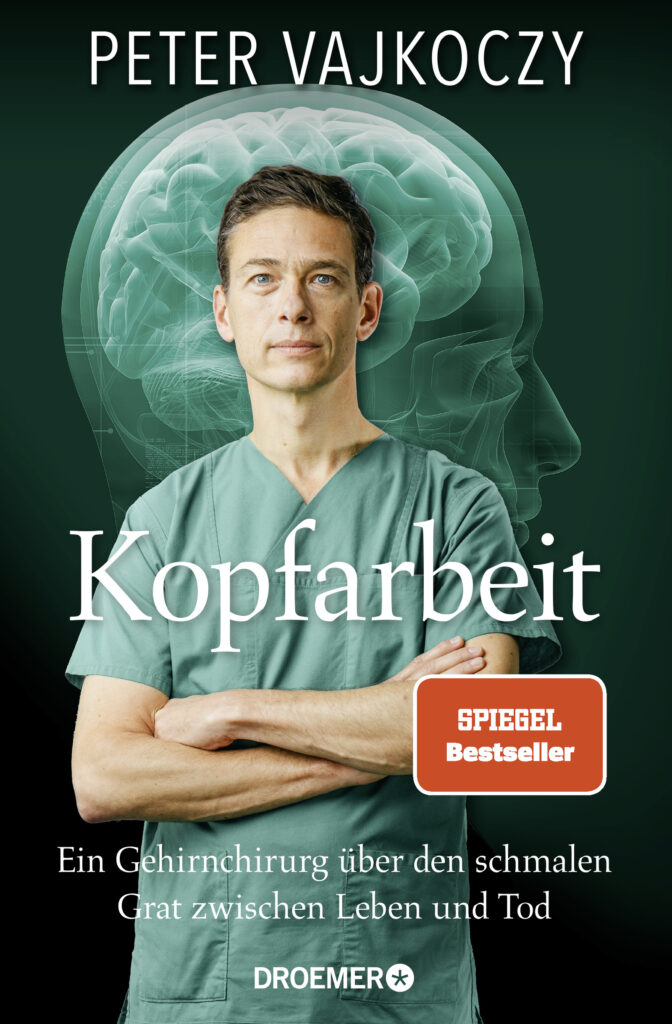

Peter Vajkoczy: Kopfarbeit

Inhalt:

Die Instrumente sind winzig, die Herausforderungen groß.

Kopfarbeit ist der empathische Bericht des rennomierten Gehirnchirurgen Prof. Dr. Vajkoczy, Chefarzt an der Charite in Berlin. Erstmals erzählt er von seltenen Erkrankungen, komplizierten Operationen und modernsten Operationstechniken. Seine Patienten und der wissenschaftliche Fortschritt sind ihm gleichermaßen wichtig. Und ständig leben Neurochirurgen wie er mit dem Druck, dass die kleinste Komplikation schwerwiegende Folgen haben kann, das Gelingen jedoch den Mut belohnt, nichts unversucht zu lassen – und Leben rettet. (Klappentext)

Rezension:

Der Operateur sieht das, was er tut, nur durch ein Mikroskop in bis zu vierzigfacher Vergrößerung. Stunden dauert es, bis der Schädel geöffnet, das Gehirn erreicht ist, Blutgefäße verödet oder miteinander, mit Fäden der Stärke 0,07 mm vernäht und der Tumor entfernt werden können. Selbst, wenn dies geglückt ist, ist das keine Garantie, dass das gewünschte Ziel erreicht ist. Der Spielraum der Neurochirurgen ist gering.

Die Gefahr für Komplikationen ist groß, dass der Patient nur mit schweren Behinderungen oder gar nicht überlebt. Peter Vajkoczys Bericht „Kopfarbeit“ gibt Einblicke ins Kopfinnere und auf den Pakt zwischen dem Allerschönsten und Allerschrecklichsten.

Peter Vajkoczy gibt Einblick in die Königsdisziplin der Medizin, in der Freud und Leid nah beieinander liegen und zeigt, dass längst nicht mehr ein Halbgott in Weiß für Erfolg oder Misserfolg einer behandlung Sorge trägt, sondern ein ganzes Team notwendig ist, um ein gutes Behandlungsergebnis für die Patienten zu erzielen.

In seinem empathischen Bericht, der sachlich einzelne Fallbeispiele darstellt, zeigt er, wie Präzensionsarbeit, Erfahrung und Forschung ineinander übergreifen, welche Operationenstechniken noch vor wenigen Jahren eine Sensation waren, heute zu den Standards der Neurochirurgie zählen und wie weltweit vernetzt geforscht wird, um immer minimalistischere Eingriffe mit größeren Erfolgen für die Patienten zu verbinden.

Betont sachlich stellt er anhand der Fälle die eigentliche Operation dar, beschreibt um so emotionaler die Vorgeschichte und die Nachwirkungen von Behandlungen, welche Lehren man aus Erfolgen zieht, was Niederlagen für die weitere medizinische Arbeit bedeuten. Vajkoczy erklärt detailliert medizinische Präzisionsarbeit, für Laien verständlich gemacht anhand zusätzlicher schematischer Skizzen, zeigt jedoch auch, wie wichtig das Zusammenspiel eines aufeinander abgestimmten Teams ist, ebenso die Kommunikation mit Patienten und deren Angehörigen.

Der Autor beschönigt dabei nichts. Bewusst werden auch medizinische Verläufe geschildert, die keinen guten Ausgang nahmen, aber eben auch, warum es sich lohnt für seine Patienten tagtäglich aufs Neue zu kämpfen. Immer wieder wird deutlich, wie international verknüpft Vajkoczys Arbeit ist, nicht nur anhand seiner Biografie, auch im Sinne der Vernetzung, wenn es darum geht, Strategien für Behandlungen zu entwickeln, Forschung und Alltag gleichermaßen voran zu bringen.

Peter Vajkoczy zeigt, wie viel bereits möglich ist, woran geforscht wird und was die Schönheit und Faszination der Neurochirurgie für ihn ausmacht, nicht zuletzt, wie viel und wir wenig über die funktionalen Zusammenhänge im Gehirn wissen. Wo sitzt eigentlich die Seele des Menschen? Wie entscheidet man am Behandlungstisch zwischen der Bekämpfung eines Tumors und einer Verlängerung von Lebensqualität? Wie geht Vajkoczy mit urplötzlich auftretenden Komplikationen um oder, wenn sich ein Behandlungserfolg nur Stunden später in eine medizinische Niederlage entwickelt? Auch das kommt zur Sprache.

Und die ist für Laien sehr zugänglich, nimmt vielleicht etwas Distanz zu dieser Disziplin heraus, zumal in dieser Form, wenn man sich anhand von Patientengeschichten entlanghangeln kann. Allerdings ist auch klar, dass Vajkoczy hier nur einen winzigen Ausschnitt seiner Arbeit zeigen kann, eben so wie er es unter dem medizinischen Mikroskop sieht. Schon bevor man die letzte Seite umgeschlagen hat, bleibt man beeindruckt zurück.

Autor:

Prof. Dr. Peter Vajkoczy wurde 1968 geboren und ist ein deutscher Mediziner und Neurochirurg. In München und Heidelberg studierte er Medizin und ist seit 2007 Direktor der Klinik für Neurochirurgie an der Berliner Charite. Vorher war an mehreren Forschu8ngseinrichtungen und Kliniken im Ausland tätig, zudem elf Jahre an der Medizinischen Fakultät Heidelberg. Er ist spezialisiert auf Kopf- und Gehirn-Neurochirurgie, Wirbelsäulenchirurgie und Kinderneurochirurgie, zudem beschäftigt er sich mit der Moyamoya-Erkrankung, einer seltenen Erkrankung der Hirngefäße, bei der es zu einer langsamen Verengung und Verschluss der Halsschlagader kommt.

Für seine medizinische und wissenschaftliche Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet.

Peter Vajkoczy: Kopfarbeit Weiterlesen »