Neil Price: Die wahre Geschichte der Wikinger

Inhalt:

Waren die Wikinger wirklich die brandschatzenden Seefahrer und gewaltsamen Eroberer aus den Legenden? Der weltweit renommierte Experte Neil Price schreibt gegen die gängigen Vorurteile an und macht sich auf die Suche nach den echten Menschen hinter dem Mythos. Basierend auf neuesten archäologischen Funden, zahllosen Textquellen und nicht zuletzt der nordischen Mythologie selbst zeigt er uns die Wikinger erstmals so, wie sie selbst sich sahen.

Fundiert und überraschend lebendig schildert er ihr Alltagsleben und ihre reiche Kultur: Wie übten sie ihrer Religion aus, wie gestalteten sie Politik? Welche Rolle hatte die Frau, und wie zentral war Gewalt? Von Eirik I., genannt Blutaxt, der sich den norwegischen Thron erkämpfte, bis zur isländischen Entdeckerin Gudrid, die bis nach Amerika reiste, ist dies die definitive Geschichte der Wikinger und ihrer Zeit, opulent ausgestattet und prächtig bebildert. (Klappentext)

Rezension:

„Zuletzt geben die Götter ihnen Namen, ihre Substanz verwandelt sich in Klang. Der Mann ist Akr, die Esche. Die Frau ist Embla, die Ulme. […] Von diesem Paar stammt die gesamte Menschheit ab, durch die Jahrtausende bis in unsere Zeit.“

Neil Price: Die wahre Geschichte der Wikinger

So endet eine von vielen der Nachwelt überlieferten Sagas und doch bildet sie nur eine Perspektive von außen, auf ein Volk, welches in nur drei Jahrhunderten die skandinavische Welt für immer veränderterte und nicht zuletzt sich dadurch selbst. Doch von einem Volk oder einer Volksgruppe zu sprechen, ist zu vereinfachend.

Die Welt der Wikinger war vielschichtig komplex. Ihre Umgebung und die Menschen, mit denen sie in Berührung kamen, beeinflussten sie nachhaltig, so sehr, dass das Bild von ihnen vornehmlich durch diejenigen entstand, die ihren Einfluss ausgesetzt waren. Positiv und negativ. Wie aber sahen sich die Wikinger selbst? Der englische Historiker und Archäologe Neil Price zeichnet das Bild neu und erzählt ihre Geschichte nun aus der Innenperspektive.

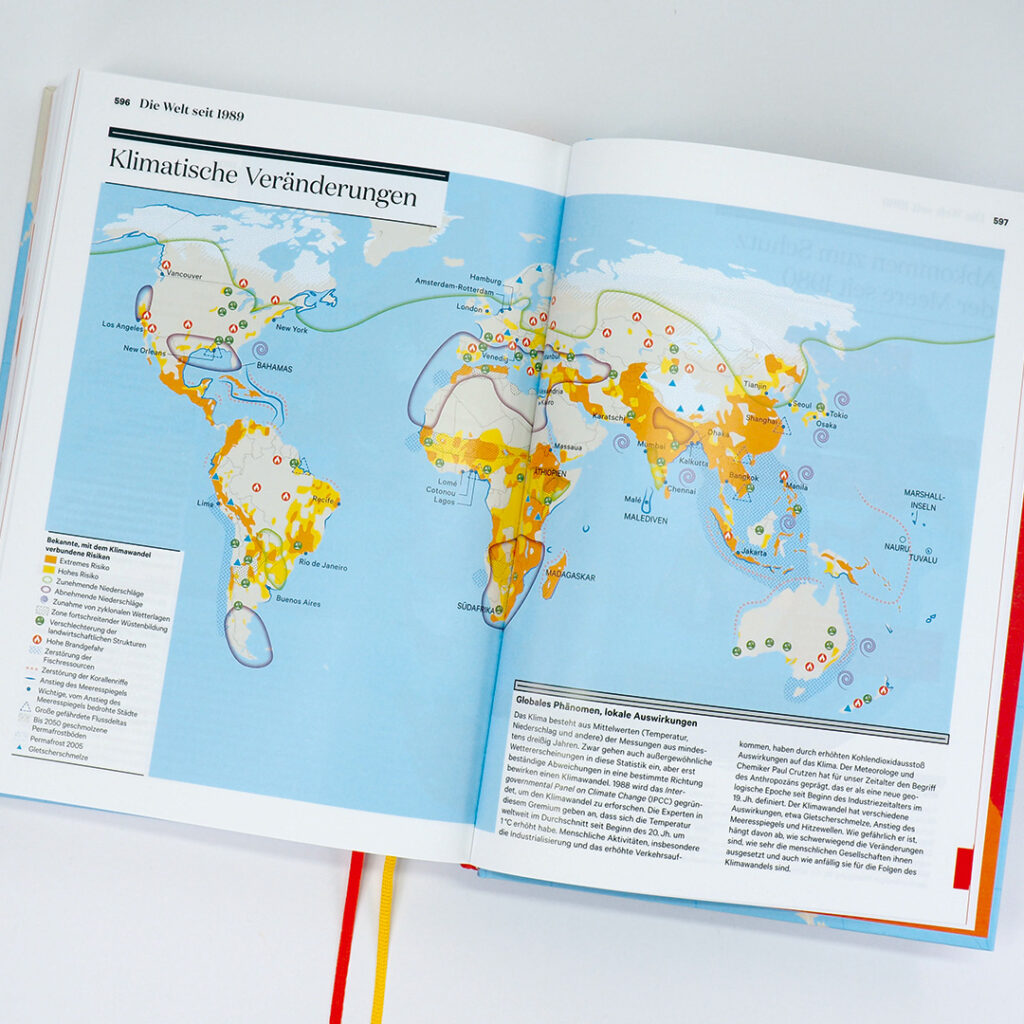

Umrahmt von Kartenmaterial beginnt die Suche nach dem wahren Kern der Wikinger, die es so, wie uns Filme und Serien, Vorstellungen in den Köpfen der Menschen, weißmachen wollen, gar nicht gegeben hat. Tatsächlich war die damalige Welt viel komplexer und die Wikinger auch nicht ein einzelner Stamm, dessen Weg es zu verfolgen gilt.

„Wenn sie sich im Rahmen ihrer Raubzüge nach neuen Siedlungsmöglichkeiten umschauten, waren die Wikingergruppen nie ein zusammenhängendes Ganzes, und ihr Auszug aus Skandinavien war nicht koordiniert.“

Neil Price: Die wahre Geschichte der Wikinger

In seinem nun auf Deutsch vorliegenden Sachbuch führt folgerichtig die Spurensuche von den Gebieten des heutigen Skandinaviens bishin in die äußeren Winkel der damaligen Diaspora von Händlern und Kriegern, ihren Familien, Opfern, aber auch jenen, die von ihnen profitierten und sich letztendlich unabhängig von ihnen machen sollten. Gestützt auf archäologischen Funden, der Rekonstruktion von Gehöften, Seewegen oder etwa dem klischeehaften Langschiff, welches tatsächlich mal so existierte, der Entzifferung von Runentexten von Island bis hinein in das Gebiet der heutigen Ukraine entfaltet sich ein Bild, welches phantastischer ist, als all die Legenden, die es gibt.

„Zumindest die Helme aus Metall galten als so wertvoll, dass sie fast niemals ihre Besitzer mit ins Grab begleiteten. Und selbstverständlich hatte keiner ihrer Helme Hörner.“

Neil Price: Die wahre Geschichte der Wikinger

Der Autor beschreibt sehr detailliert den Weg, den die Wikinger nahmen, durch die Zeit, die sie prägten und durch die sie geprägt wurden, vom Leben in kleinen Gehöften in loser Gemeinschaft, über die Zeit der Seekönige bishin zur Herausbildung des Kerns der skandinavischen Nationen, wie wir sie heute kennen. Nicht immer einfach ist dies zu lesen. Neil Price wechselt ständig zwischen Sagas, der Schilderung archäologischer Stätten hin und her, zeigt auf, wo die damals konkurrierende christliche Religion ihre eigene Sichtweise den Geschehnissen überstülpt und damit den Blick verzehrt, und wo schlicht und einfach noch historische Lücken durch die Wissenschaft zu vervollständigen sind.

Der Text, der durch einen relativ schmalen Farbfototeil kaum aufgelockert wird, ist nur konzentriert zu lesen. Nebenbeilektüre ist es nicht. Für historisch Interessierte gibt es jedoch kaum vergleichbare Lektüre, in die sich ein Blick hineinzuwerfen lohnt. Die Beschreibung der Vielschichtigkeit der damaligen Welt spürt anhand zahlloser Textquellen dabei Politik, Wirtzschaft, Leben, Familie, Religion und Bräuchen nach, nicht zuletzt damaliger Geschlechterrollen, die ebenfalls Auswirkungen auf die Expansion der Wikinger hatten.

„Jenseits aller Stereotypen war die Wikingerzeit (und nicht nur in Skandinavien“ eine Zeit entsetzlicher Gewalt und ebenso schrecklicher Strukturen institutionalisierter, patriarchalischer Unterdrückung. Männer und Frauen, dazu Menschen, die über ein bemerkenswert breites Spektrum unterschiedlichster Geschlechtsidentitäten verfügten, lebten in und durch diese Netzwerke […].“

Neil Price: Die wahre Geschichte der Wikinger

Sehr kleinteilig erklärt Neil Price Zusammenhänge und versucht dabei den großen Umriss zu wahren, der zudem einlädt, an seinen Rändern nach weiterer Lektüre zu greifen, wobei es kaum mehr detailreicher geht. Was Simon Sebag-Montefoire im Zusammenhang mit der Geschichte der Romanows gelungen ist oder Alberto Angelo mit den Ereignissen um den Vulkanausbruch bei Pompeji, hat der Historiker hier, vielleicht auch im Gedenken für die Wikinger geschaffen. Die Lektüre, mit all ihren Fascetten, Schwächen und Stärken jedenfalls, muss man sich genau so wie bei den Zuvorgenannten vorstellen. Wer mit dieser Fülle an Informationen sich überfordert fühlt, wird hier nicht glücklich werden.

Allen anderen Lesenden bietet sich hier anschaulich zusammengestelltes Hintergrundwissen, welches ein vergangenes Zeitalter lebendig werden lässt. Danach jedenfalls wird man die Wikinger mit anderen Augen betrachten.

Autor:

Neil Price wurde 1965 geboren und ist ein englischer Archäologe und Historiker. Er studierte zunächst in London Archäologie und promovierte an der Universität Uppsala/Schweden im Jahr 2002. Zwischendurch unternahm er feldforschungen in Groß-Britannien, Deutschland und Malta (u. a.) und veröffentlichte eine Reihe wissenschaftlicher Arbeiten. Seit 2014 ist er Professor für Archäologie und Frühgeschichte in Uppsala und gilt als einer der führenden Experten für Wikinger weltweit.

Neil Price: Die wahre Geschichte der Wikinger Weiterlesen »