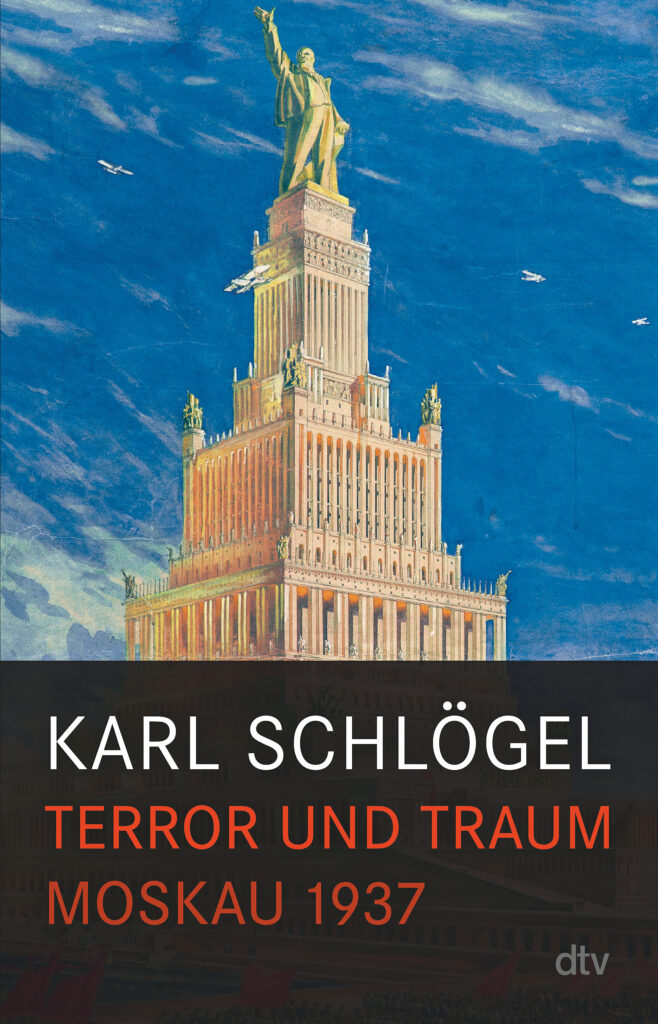

Karl Schlögel: Terror und Traum – Moskau 1937

Inhalt:

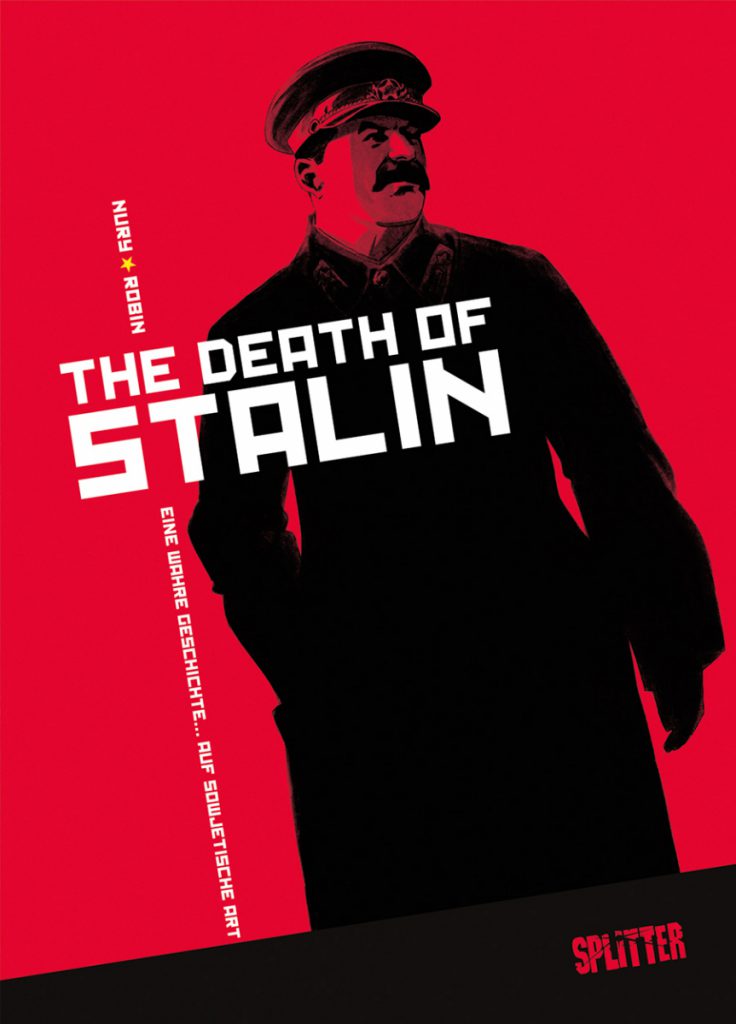

Schauprozesse und Massenverhaftungen markieren den Höhepunkt von Stalins diktatorischer Herrschaft. Im Schatten des Terrors aber scheint der Traum einer neuen Gesellschaft Gestalt anzunehmen: Gigantische Bauprojekte verändern das Stadtbild, sowjetisches Hollywoodkino, Fliegerhelden und Sportspektakel begeistern die Massen. Karl Schlögels neues Meisterwerk schildert ein russisches Schicksalsjahr, das in der europäischen Geschichte tiefe Spuren hinterlassen hat. (Klappentext)

Rezension:

Im Blick auf die Zivilisationsbrüche der 1930er Jahre herrscht eine auffallende Asymmetrie. Eine Welt, der sich im kollektiven Gedächtnis nach dem Zweiten Weltkrieg Namen wie Dachau, Buchenwald und Auschwitz eingeprägt hatten, fehlen oft Workuta, Kolyma oder Magadan. Auch in Stalins Riesenreich vollzog sich ein totalitärer Wandel, dessen Opfer spätestens mit der Festigung des Eisernen Vorhangs zum zweiten Mal hinter einer Mauer des Schweigens verschwanden und erst mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der zaghaften Öffnung von Archiven wieder zum Vorschein kamen.

Dabei ist das Moskau 1937 ein Schauplatz europäischer Geschichte, viel facettenreicher und durchmischter, als das die damaligen Machthaber wahrhaben wollten. Die Welle des Terrors, mit der Stalins getreue, die nicht selten selbst derer Opfer wurden, fegte um so heftiger über die Metropole an der Moskwa hinweg. Der Historiker Karl Schlögel zeichnet dies nach und schaut dabei nicht nur auf die großen Schauprozesse, sondern auch auf eine immer mehr verängstigte Gesellschaft im erzwungenen Wandel.

Das sehr detaillierte Sachbuch des Osteuropa-Historikers Karl Schlögel erfährt, 2008 erstmals erschienen, durch die tagespolitischen Ereignisse eine Aktualität, die ihres Gleichen sucht, ist die Geschichte der Stalinschen Terrors doch untrennbar mit dem verbunden, was danach passieren sollte, auch, was passiert, wenn Verarbeitungs- und Erinnerungskultur nicht in dem Maße wirken können, wie dies in der Mitte des europäischen Kontinents in Sachen Holocaust der Fall ist.

Dabei wagt der Autor einen Rundumblick, soweit es damals schon die geöffneten Archive in Russland zugelassen haben und führt die Leserschaft ein, in ein pluralistisches Moskau, welches es nach 1937 so nicht mehr gab. Schlögel zeigt eine Vielfältigkeit auf, die sich nicht nur in Architektur und Fortschrittsglaube widerspiegelte, sondern auch in Kunst und Kultur, sowie Technik. Der junge Staat wollte sich der Welt präsentieren, zugleich die Machthaber im Kreml ihren Status sichern und festigen. Kapitel für Kapitel beschreibt Schlögel einzelne Aspekte des gesellschaftlichen Kosmos‘ einer Metropole, die im Zuge des Stalinschen Terrors in seine Bestandteile zerfiel. Das letzte Adressbuch für lange Zeit, 1936, steht am Anfang dessen, sowie Kongresse und Ausstellungen, die die Welt bewegten, während anderswo in Europa bereits zuvor dunkle Wolken dem vorauseilten, was später die Welt in den Abgrund stürzen sollte. Danach folgte nur noch Terror, mit all seinen schrecklichen Folgen.

Der beschriebene Zeitraum ist überschaubar, nicht so sehr die geschehenen Ereignisse und beleuchteten Perspektiven, deren Biografien abrupt 1937/38 endeten. In seinem Standardwerk nimmt sich der Historiker Zeit für einzelne gesellschaftliche Aspekte, die Beschränkung liegt allein im stadtgeografischen Raum, den Stalins Getreue mit Gewalt umformen wollten. Hier versinkt man in Details, was sehr nüchtern, teilweise sehr schwerfällig zu lesen ist, doch auch so sein muss, wenn man ein umfassendes Gesamtwerk erhalten möchte.

Fragen kommen auf, wie jene, warum selbst ehemalige Minister und Beamte, die an der ersten Terrorwelle beteiligt waren, in Schauprozessen angeklagt, selbst absurde vorgefertigte Geständnisse und Schuldbekenntnisse unterschrieben? Im Wissen um die Mechanismen des Machterhalt Stalins. Der Historiker beleuchtet das Geschehen an verschiedenen Schauplätzen Moskaus, den Blick der Einheimischen, der alten und der neuen Elite Russlands, sowie die Betrachtung der Emigranten und Exilanten, den Blick Amerikas auf das neue Moskau, sowie diesem auf sich selbst. Nach und nach setzt Schlögel hier ein Puzzle zusammen, welches abrupt zum Stillstand kam, als ein anderes Land Europa mit Gewalt und Terror überziehen sollte.

Karl Schlögel spricht hier den interessierten Laien mit Vorkenntnissen an, sowie Kenner der Historie und hat mit seinem geschichtlichen Standardwerk Grundlage für Diskussionen und weitere Betrachtungen gelegt, denen sich Andere annehmen können. Vieles von dem, was später in der Sowjetunion passierte, wäre ohne das Jahr 1937 nicht denkbar. So ganz ohne Vorkenntnisse geht es jedoch nicht, die mit Quellen gut unterfütterte Lektüre, ergänzt durch eine historische Karte des Schauplatzes, ist ohne dies nicht leicht lesbar. Zu viele Namen mussten erwähnt, zu viele Biografien und gesellschaftliche Aspekte beleuchtet werden.

Die Lektüre, die nur vor allem die Konzentration der Lesenden gewinnt, ist erhellend. Fraglich nur, wie viele Fakten letztendlich hängen bleiben und was die noch ausführliche Betrachtung eines einzelnen Aspekts des gesellschaftlichen Wandels Moskaus noch zusätzlich für Erkenntnisse bringt. Hier ist die Grundlage dafür, dies auszuprobieren und um sich, in turbulenten Zeiten, neue Perspektiven zu schaffen. In diesem Sinne, zu empfehlen.

Autor:

Karl Schlögel wurde 1948 geboren und ist ein deutscher Historiker und Publizist. Er studierte u. a. Soziologie, osteuropäische Geschichte und Slawistik in Berlin und schrieb seine Dissertation über Arbeiterkonflikte in der Sowjetunion nach Stalin. 1982 ging er als Stipendiat des Deutschen Akademischen Austauschdienstes nach Moskau, wo er sich mit der Geschichte der russischen Intelligenzija im 19. und 20. Jahrhundert beschäftigte, arbeitete anschließend als Privatgelehrter und freier Mitarbeiter für den Rundfunk.

Er veröffentlichte dort, sowie in mehreren Magazinen und Zeitungen, bevor er eine Professur für Osteuropäische Geschichte in Konstanz erhielt, sowie 1995 die selbe in Frankfurt/Oder. Von 2003 bis 2005 war er dort Dekan der Kulturwissenschaftlichen Universität.2013 wurde er emeritiert. Er konzipierte mehrere Ausstellungen und Zeitschriften mit, war Mitglied der Jury des Friedenspreises des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und beschäftigt sich seit Beginn der Krimkrise intensiv mit der Geschichte der Ukraine. 2013 wurde er mit der Puschkin-Medaille ausgezeichnet, welche er 2014 ablehnte. 2018 erhielt er den Preis der Leipziger Buchmesse, ein Jahr darauf den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland.

Karl Schlögel: Terror und Traum – Moskau 1937 Weiterlesen »