Leipzig liest und findo liest mit – Messetag 1 – 2019

Eine Buchmesse im Jahr muss auch ich mir geben und da die Frankfurter Messe zumeist in meine Hauptreisezeit, beruflich bedingt, gehe ich eben auf die Frühjahrsschau der Verlage und Autoren in Leipzig. Das klappt immer ganz gut, zumal ich dort Familie habe und mich um mein Quartier keine Sorgen zu machen brauche.

Es gab auch keine Probleme mit der Bahn. Ich kam ein paar Tage vor Messebeginn an und verbrachte die Tage damit, mich auf die Messe vorzubereiten. Interviews ausarbeiten, wovon ihr später noch etwas zu lesen bekommt, erste Bücher in den städtischen Buchläden sichten, welche zu den ersten Käufen führten und einen Plan ausarbeiten, welche Verlagsstände ich besuchen möchte und wo die zu finden sind. Nicht zuletzt die Presseakkreditierung musste freigeschalten werden, aber das war noch das wenigste. Hat auch so weit alles ganz gut geklappt.

Los ging es am ersten Messetag ganz entspannt mit einem ersten Rundgang durch die Messehallen. Eigentlich hatte ich eine Fotoausstellung besuchen wollen, die es in einer Ecke gab, aber dort fanden eben auch Lesungen statt und diese Kombination machte sich wirklich nicht gut. Wie sollen sich die Gäste auf die Lesung konzentrieren, wenn sich andere die an der Wand hängenden Fotos anschauen oder umgekehrt? Das funktioniert nicht, blieb aber weitgehend mein einziger Fail in der Planung. Gott sei Dank.

Am ersten Tag habe ich mehrere interessante Lesungen besucht, die es in sich hatten. Von der Art der Präsentation zum Einen, zum Anderen von den Eindrücken, die man mitnehmen konnte.

Genannt ist hier Wladimir Perewersin, der sein Buch „Matrosenruhe – Meine Jahre in Putins Gefängnissen“ vorstellte. Der Titel lässt erahnen, was man vom Erfahrungsbericht erwarten kann und ich bin gespannt, diesen hoffentlich bald zu lesen. Dazu waren die Schilderungen des Autoren auf der Lesung zu erdrückend. Wurde gleich gekauft, wie auch „Winterbers letzte Reise“ zumindest schon mal auf die Wunschliste kam.

Der Autor Jaroslav Rudis präsentierte am Stand von MDR Kultur sehr witzig sein neuestes Werk und gehörte zu einem der größeren Autoren auf der Messe und Repräsentanten des Gastlandes. Das war in diesem Jahr Tschechien, welches sich mit über 60 neu übersetzten Werken und sehr einnehmend präsentierte.

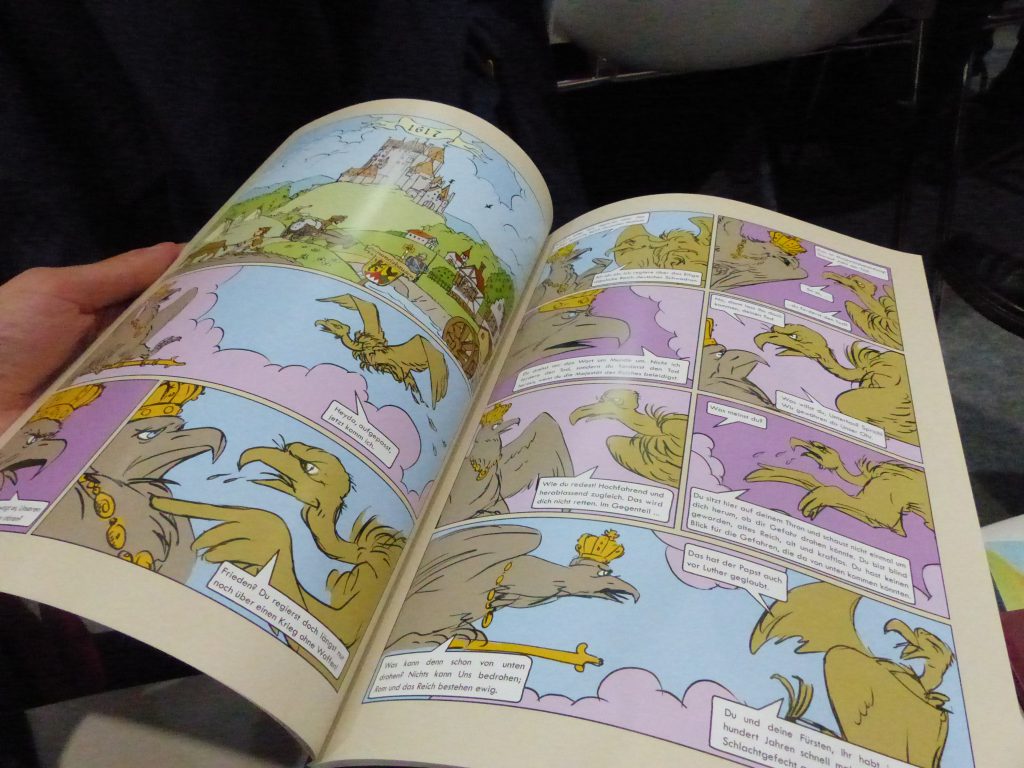

Wie gestaltet man eigentlich eine Lesung mit Comics? Der Ostfalia Verlag hat gezeigt, wie das funktionieren kann. Verleger und Zeichner verteilten zunächst ihre Comics unter den anwesenden Zuschauern und es wurde mit verstellten Stimmen und verteilten Rollen gelesen, erklärt, weshalb bestimmte Dinge gezeichnet wurden, was und wen man erreichen möchte und hatte dabei einen großen Erfolg. Näheres, es sind Comics, die die sozialen und gesellschaftlichen Entwicklungen z.B. zu Zeiten des Dreißigjährigen Krieges beleuchten. Das funktioniert sehr gut, übrigens ohne Darstellung von Gemetzel und kann von allen Altersgruppen gelesen werden.

Christian Hardinghaus stellte am ersten Messetag seine Werke „Ferdinand Sauerbruch und die Charite“ und „Die Spionin der Charite“ vor und war dabei sehr nervös. Zumindest wirkte es so, aber das machte absolut nichts, fand ich sogar sehr sympathisch. Wir haben hinterher kurz ein paar Worte gewechselt und natürlich hat er mir seine beiden Bücher, die ich schon rezensiert hatte, auch signiert.

Die Verlage präsentierten indes natürlich auch Ideen, wie man einem Leserschwund begegnen möchte, denn den haben vergangene Studien immer wieder prognostiziert. Wenigleser lesen immer weniger und Vielleser können nicht alles auffangen. dtv scheint dabei schon eine mögliche Antwort gefunden zu haben. bold! wurde präsentiert und richtet sich an Digital Natives als Zielgruppe, soll genau so vernetzen und das Lesen soll wieder cool werden. Ob’s klappt, mal sehen. Die Anfänge sind gemacht. Dazu hier ein interessanter Artikel im Börsenblatt des deutschen Buchhandels.

Zum Abschluss des ersten Messertages, der merklich mehr Besucher anzog als im letzten (Gut, da war Schneechaos.) sowie in den vergangenen Jahren, ging ich wieder mit andere buechertreff.de-Mitgliedern klönen und die ersten Eindrücke auswerten. Hat Spaß gemacht und war auch bitter nötig. Hatte den ganzen Tag nichts gegessen. Gegen Mitternacht fand ich dann zu meiner Unterkunft zurück. Der nächste Tag sollte Überraschungen bereithalten.

Fortsetzung folgt…

Der Artikel enthält unbeauftragte Werbung, für die der Autor keine Einnahmen erhält. Fotos gehören, soweit nicht anders angeben, ebenfalls dem Autoren und sind nicht zur Weitergabe freigegeben, für die Abbildung der Verlagscover gilt das Übliche.

Leipzig liest und findo liest mit – Messetag 1 – 2019 Weiterlesen »