Feurat Alani: Der Geschmack von Aprikoseneis

Inhalt:

Mit der ersten großen Liebe ist für uns oft ein Duft verbunden. Für Feurat Alani sind der Duft und der Geschmack von köstlichem Aprikoseneis, das er als Kind in Bagdad gekostet hat, für immer mit dem Irak verbunden. In 1000 Tweets berichtet er von dieser ersten Reise in das Herkunftsland seiner Familie und von den späteren Reisen als erwachsener Journalist, vom Krieg und dem Wandel, den dieser im Traumland seiner Kindheit bewirkt hat. Wir begleiten den Autor bei der Entdeckung eines orientalischen Landes voller unbekannter Düfte, aber auch bei seiner Trauer um das, was später unwiederbringlich verloren ging. Die berührenden und scharfsichtigen Beobachtungen des Kindes und des jungen Erwachsenen hat Léonard Cohen mit seinen Zeichnungen eindrücklich illustriert. (Inhalt lt. Verlag)

Rezension:

In Mansour halten wir an einer Eisdiele. Ich koste von dem besten Eis, dass ich je gegessen habe. Aprikose. Der Duft von Bagdad.

Feurat Alani: Der Geschmack von Aprikoseneis

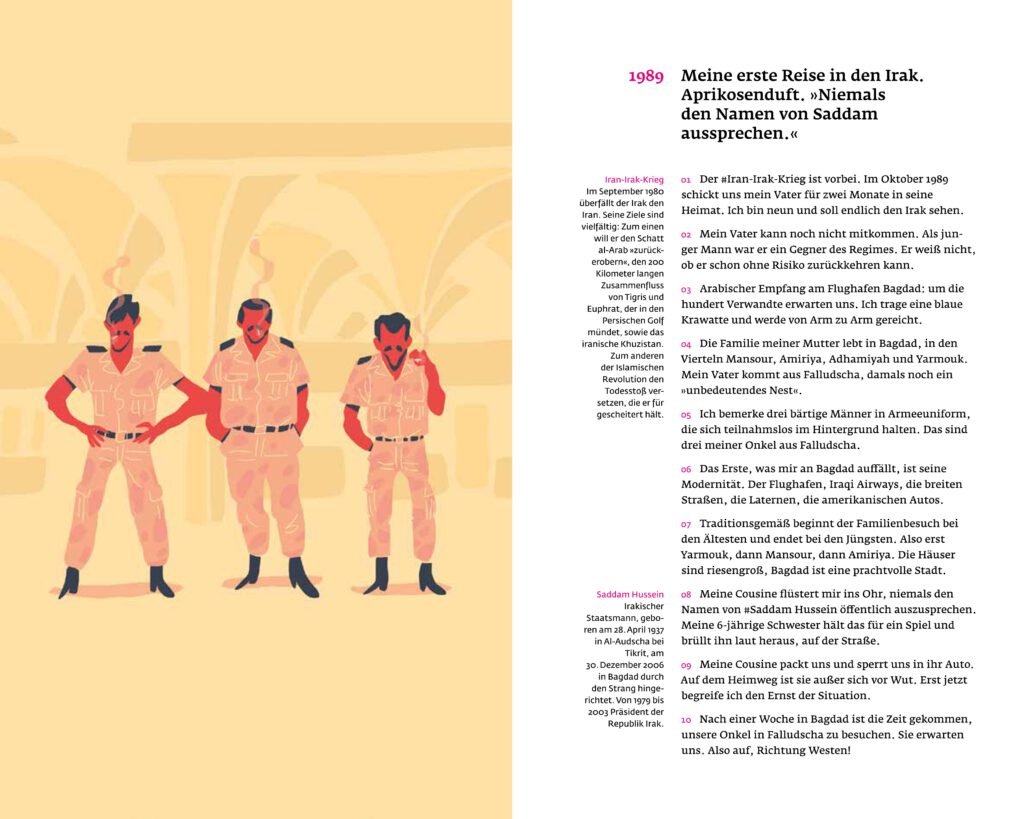

Gerade als der Iran-Irak-Krieg vorbei ist, lernt Feurat im Alter von neun Jahren die Heimat seines Vaters kennen. Das Land wirkt anders als in den Medienberichten, modern und offen. Die einfachen Leute fahren VW Passat. Melonen werden am Fluss eingegraben, um sie abends gekühlt essen zu können. Doch das Gesicht Saddam Husseins bestimmt den Irak. Seinen Namen sollen sie nicht laut aussprechen. Als seine kleine Schwester es dennoch tut, kennt Feurat fortan nun auch den Duft der Diktatur.

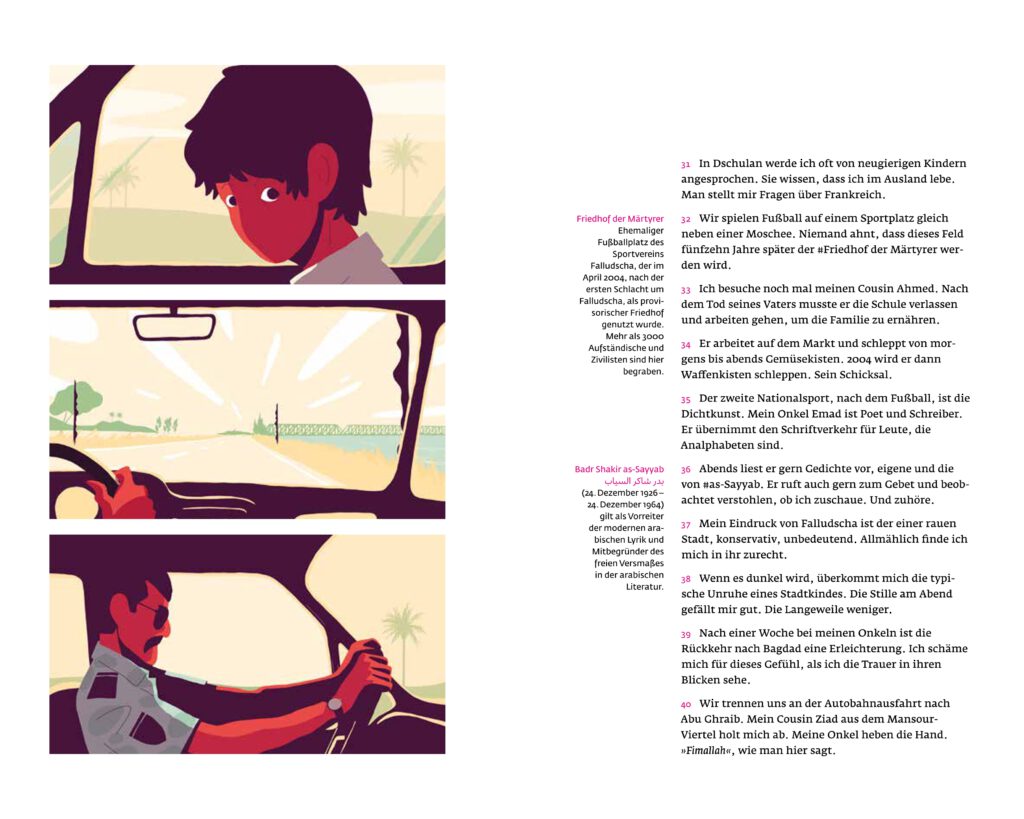

Im Irak herrscht Lebenslust, zumindest damals, trotz bereits vorhandener Einschränkungen. Vor dem Embargo leben die Menschen gut, doch das Glück der Menschen, schon damals Spielball der Gegensätze, wird im Laufe der Jahre zerrinnen. Bis nichts mehr davon übrig ist. Über die Jahre wirft der Autor, zunächst mit den Augen des Kindes, später als junger Journalist, immer wieder einen Blick auf dieses Land, welches wir kaum fassen können. Doch wie der Irak, so stet Feurat Alani selbst stets unter Spannung zwischen den Welten. Als Iraker und Franzose. Seine Beobachtungen hat er nun zusammengestellt. In Form einer Tweet-Sammlung. Ergänzt durch minimalistische Zeichnungen entstand so das Portrait seine Autobiografie, ein Blick auf die jüngere Geschichte eines Landes, eine Graphic Novel und ein Zustandsbericht, der einem den Atem stocken lässt.

Als Ziad und ich uns an diesem Tag trennen, gehe ich mit einem Gefühl der Scham. Mir wird alles geschenkt. Und ihnen alles genommen.

Feurat Alani: Der Geschmack von Aprikoseneis

In dieser Kombination ist das Werk „Der Geschmack von Aprikoseneis“ ungewöhnlich einprägsam. Kurz und prägnant sind die Sätze, den Möglichkeiten der Social Media Plattform Twitter nachempfunden. Momentaufnahmen, die sich stapeln und fließend ineinander übergehen. Sie zeigen den Wandel eines Landes, zugleich die Veränderung des Blickwinkels. Der des Kindes weicht dem jungen Erwachsenen, der dokumentieren, festhalten und der Welt von der irakischen Wirklichkeit berichtigen möchte.

Das Gefühl, nie am richtigen Ort zu sein. Unrechtmäßigkeit. Schuld. Ich möchte meine Erlebnisse im Irak vergessen, aber sie lassen mir keine Ruhe.

Feurat Alani: Der Geschmack von Aprikoseneis

Zeichnungen, die beinahe wie Scherenschnitte wirken und dennoch die Strahlkraft von Fotos besitzen, unterstreichen den Text, ohne überhand zu nehmen. Sie prägen sich ein. Lesend nimmt man die beobachtende Position ein und verliert sich in diesem Strudel der Emotionen. Das funktioniert in dieser Kombination ebenso, wie dies der Tatsache geschuldet ist, dass Seitenzahlen völlig fehlen, was den unmerklichen und doch schnellen Wandel verdeutlicht, bis zum Zusammenbruch einer Gesellschaft.

Immer ist Feurat Alani Beobachter und Akteur zugleich, nebenan der Schauplätze und mittendrin. Einzelne Nadelstiche summieren sich, werden zu hörbaren Explosionen, einer Platzwunde, einer versuchten Entführung. Einschläge werden fassbar, kommen immer näher, bis es auch die Familie des Autoren zerreißt. Diktaturen kennen keine Gnade. Chaos erst Recht nicht. Dreizeiler in Absätzen prägen das Bild. Nur Ausschnitte hält der Betrachtende fest und doch das wichtige. Platz für Nebensächlichkeiten bleibt da nicht. Zunehmend müssen auch die Menschen sich damit beschäftigen, zu überleben. Bald ist das die einzige Tätigkeit.

Ein trauriger Anblick. Einer der Insassen liegt auf dem Boden. Die Rettungskräfte sind da. Der Sommer beginnt mit einem Toten. Das gefällt mir nicht.

Feurat Alani: Der Geschmack von Aprikoseneis

Aufgrund der ungewöhnlichen Erzählstruktur, ergänzt durch eine Chronologie der Ereignisse ist diese Biografie einer Person, eines Landes, einprägsam und verdeutlicht zugleich, wie schnell etwas Intaktes, auch wenn die Oberfläche bereits von Beginn an Risse aufweist, in die Brüche gehen kann. Wer ein Gefühl dafür erlangen möchte, wird dieses Werk mit Gewinn lesen können. Mit mehr Spannung als ein Roman das könnte. Jeder Tweet ist eine Tür. Die mehrteilige Serie „Fremde Heimat Irak„, die bei Arte zu finden und im gleichen grafischen Stil gehalten ist, sei ebenfalls ans Herz gelegt.

Autor:

Feurat Alani wurde als Sohn irakischer Eltern in Paris geboren. In Bagdad hat er als Korrespondent für die Sender I-Tele und Le Point gearbeitet. Er war auch regelmäßiger Mitarbeiter von Le Monde diplomatique und Geo, bevor er seine eigene Produktionsfirma gründete. Sein Dokumentarfilm Irak: les enfants sacrifi és de Fallujah (2011) wurde auf mehreren Festivals prämiert.

Illustrator:

Léonard Cohen ist Absolvent der École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Im Jahr 2010 wurde sein Abschlussfilm Plato auf vielen Festivals gezeigt und gewann mehrere Preise, darunter jenen für den besten Studenten-Kurzfilm und den Preis der Junior-Jury auf dem renommierten Internationalen Trickfilmfestival von Annecy. Cohen arbeitet freiberuflich und entwickelt vor allem Animationsprojekte.

Feurat Alani: Der Geschmack von Aprikoseneis Weiterlesen »