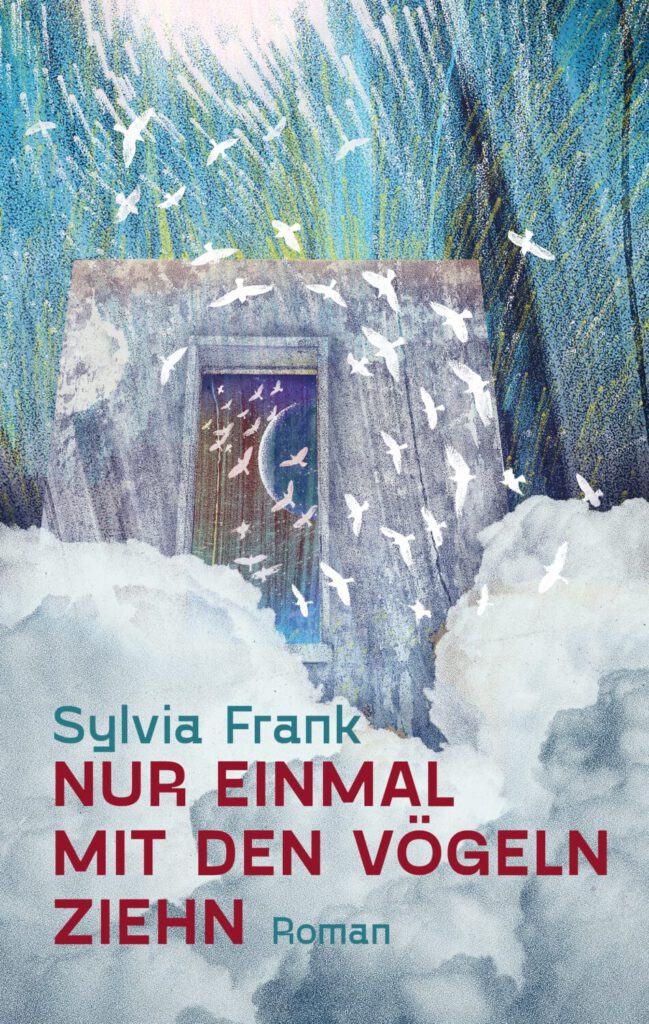

Sylvia Frank: Nur einmal mit den Vögeln ziehn

Inhalt:

Ein Picknick mit Mozart vom Grammophon mitten zwischen Feldern in Thüringen wird zu „Jenseits von Afrika“, in der kaserne bauen sie illegal Marihuana an und in einem alten Kino spielen sie zu „The Band – The Last Waltz“ eigenhändig Blues … sylvia Frank erzählt spannend und authentisch die Geschichte von Siv, Aki, Anna Maria, Jens und Ivo, fünf Jugendliche, die in der DDR in ganz unterschiedlichen familiären Verhältnissen aufwachsen und die historischen Ereignisse der friedlichen Revolution, der Grenzöffnung und der deutschen Einheit als junge Erwachsene miterleben. Ereignisse, die ihr Leben verändern. (Klappentext)

Rezension:

Vielleicht hat er bis dato gefehlt, dieser Roman, der nicht verklären aber auch nicht verteufeln tut, der die Schwarzmalerei unterlässt, jedoch auch nicht die Schattenseiten der jüngeren Geschichte unterschlägt. Hier ist er also, aus der Feder des Autorenpaars Sylvia Vandermeer und Frank Meierewert, die stellvertretend für eine ganze Generation eine handvoll Protagonisten unterschiedliche Wege gehen lassen, dabei menschliche Abgründe aufzeigen, aber eben auch Momente des Glücks im Kleinen, sowie natürlich auch im Großen. Aus wechselnder Sicht wird erzählt, wie der vielzitierte Mantel der Geschichte sich öffnete und die Menschen diese Chance ergriffen und vollzogen.

Das geschieht in sehr kompakter Form, die überraschend ist, da die erzählte Zeitspanne doch schon 1977 ansetzt und allen Figuren, die wir von Kindesbeinen an verfolgen, genug raum eingeräumt wird. Aus wechselnder Perspektive heraus werden dabei nicht nur die großen historischen Momente aufgerollt, sondern liebevoll Alltagsszenen auserzählt, die eine ganze Generation prägten. Nicht genug, auch wechseln die Handlungsorte quer durch die DDR, um so sehr effektvoll, doch ohne großes Geschrei Differenzen, Widersprüche und Wandel aufzuzeigen, von der innerdeutschen Grenze ins ländliche Thüringen, von Leipzig bis nach Berlin.

Viel zu viel möchte man meinen für so wenig Seiten, gibt doch all das viel mehr Erzählstoff her, doch die Schreibenden lassen ihren Protagonisten Spielraum, ohne jedoch zu Gunsten von wenigen, andere Handlungsstränge zu verlieren. Wer die Zeit bewusst erlebt hat, findet sich da sicher irgendwo wieder, wer nicht taucht ein und erlebt Geschichte. Frank und Meierewert lassen Orte vor dem inneren Auge entstehen, so dass es wirkt, als würde man selbst im Verhörraum der Stasi sitzen oder im Kirchenraum, im Ungewissen, was nach der Predigt gleich passieren wird. Anderes hat sich längst ins kollektive Gedächtnis eingebrannt, selbst wer das nicht aus eigenem Erleben heraus erfahren hat.

Vor allem die Unaufgeregtheit, mit der die Schreibenden dies aufgerollt haben, trägt dazu bei, dass ein Sog entsteht, den man sich nicht entziehen mag. Dabei wird das Erzähltempo stetig gehalten, zudem wird man wahrscheinlich in allen Figuren etwas von sich und anderen finden. Man rollt manchmal die Augen über die Protagonisten und schließt sie doch ins Herz.

Gegensätze und Kontraste werden hier durch die erzählten unterschiedlichen Lebenswege, sowie durch die Zeit selbst aufgebaut, die noch zu Beginn des, nennen wir es einmal Gesellschaftsroman, die Protagonisten vor sich hertreibt, bis sich dieses Verhältnis umkehrt. Das funktioniert oft gut, manches hätte ich mir noch mehr auserzählt gewünscht. Nur mit zwei Szenen sind die Schreibenden hier ins Kitschige abgerutscht. Da hat jedoch der Perspektivwechsel im jeweils nächsten Kapitel entgegen gewirkt. Zum Glück, es wäre sonst durchaus schade gewesen.

Somit ist „Nur einmal mit den Vögeln ziehn“, was man sinnbildlich verstehen darf, eine durchgehend schlüssige, vergelichsweise ruhige Erzählung, über eine doch bewegte Zeit, ein Roman über ostdeutsche Perspektive, ohne bestimmte Narritive zu bedienen, die heute auch einmal ganz gerne populistisch genutzt werden, was hier sehr wohltuend wirkt. Zudem hat man das Gefühl, keinen wichtigen geschichtlichen Moment ausgespart zu haben, aber eben auch die Protagonisten nicht verliert, für mich als an der Historie interessierten Menschen auch sehr spannend zu lesen.

Wie dreht sich diese Perspektive wohl für mich, wenn dann weiter erzählt wird, und die Handlung meinen Erinnerungsraum beginnt zu berühren? Eine Fortsetzung des Romans ist zumindest angedacht. Man darf gespannt bleiben. Bis dato ist es ein Roman für jene, die diese Zeit bewusst erlebten, ob ost- oder westdeutsch und jene, die darum wissen und zumindest diese kleine Zeitreise unternehmen möchten.

Die Protagonisten, deren Handlungsstränge mal mehr, mal weniger verwoben sind, dann auseinanderlaufen, um sich in anderer Beziehung später zu überkreuzen, erzeugen eine Dynamik, die man vielleicht nicht immer wahrnimmt, welche jedoch keine Monotonie aufkommen lässt. Manchmal fehlen vielleicht ein paar Ecken und Kanten, bei Figuren, wovon andere wieder mehr als genug haben. Welche das sind, werden jedoch für alle Lesenden andere sein. Eventuell lohnt die Lektüre alleine dafür, das herauszufinden.

Autorin:

Sylvia Frank ist das Pseudonym des Schriftstellerpaares Sylvia Vandermeer und Frank Meierewert. Sylvia Vandermeer wurde 1968 geboren und studierte Betriebswirtschaftsleere in Passau. Im Jahr 2007 wurde sie an der Wirtschaftsuniversität Wien habilitiert. Darüber hinaus studierte sie Biologie, Bildende Kunst und Psychologie. Frank Meierewert wurde in Brandenburg a. d. Havel geboren und studierte Drehbuch an der Filmhochschule Wien, sowie Sozial- und kulturanthropologie, ebenfalls dort. Er ist ebenfalls als freiberuflicher Autor tätig.

Sylvia Frank: Nur einmal mit den Vögeln ziehn Weiterlesen »