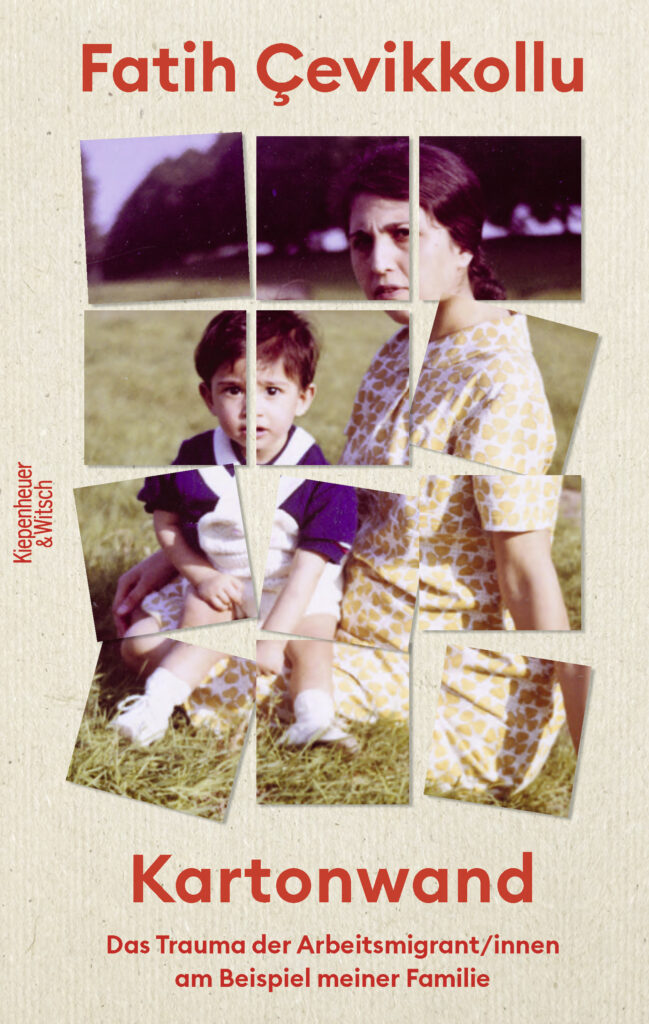

Alexander Häusser: Karnstedt verschwindet

Inhalt:

Wer in der Schule zu sehr aus der Masse heraussticht, wird schnell zum Außenseiter. Doch für Simon und Karnstedt, die beide gar keine andere Wahl haben, als aufzufallen, bedeutet die Ausgrenzung der Beginn ihrer besonderen Freundschaft. Über zwanzig Jahre später steht Simon vor dem Haus seines Jugendfreundes.

Nach der Schulzeit brach jeglicher Kontakt ab, bis Simon die Nachricht von Karnstedts Verschwinden erreichte. Nun soll sich ausgerechnet Simon um dessen Nachlass kümmern. Als er das Haus betritt, findet er ein heilloses Chaos vor. Und überall dazwischen: Erinnerungen. Von ihm, dem klein gewachsenen Simon, und dem kahlen Karnstedt, der mit seinem Anderssein den Klassenkameraden Tummer und dessen Clique provozierte. Beide teilten damals ein Geheimnis, das der Grund für die rätselhaften Ereignisse zu sein scheint. (Klappentext)

Rezension:

Eine Erzählung, gleichsam wie ein Schrei und doch ganz leise. Das ist „Karnstedt verschwindet“ des Schriftstellers Alexander Häusser, dessen Roman sich keinem Genre ausschließlich zuordnen mag. In einer Verbindung einer Coming-of-Age-Geschichte mit einem Kriminalroman und Psychorama erleben wir die Geschichte einer Jungenfreundschaft aus der Sicht dessen, der zurückblicken muss.

Neugierig und ängstlich zu gleich, was er entdecken mag und über diese Verbindung und damit auch über sich selbst herausfinden wird. Der eher kompakt gehaltene Text kommt auf leisen Sohlen daher, wie der Protagonist selbst für sich anhand seiner Umgebung die Vergangenheit aufdröselt, die ihn vielleicht im übertragenen Sinne in den Abgrund führen wird. Genau weiß er das zunächst nicht, auch wir bleiben zu Beginn lesend unwissend.

Drei Handlungsstränge braucht es, die zwischen den Zeitebenen und der Genre wechseln. Nachvollziehbar ist das vor allem anfangs nicht immer, doch nach und nach wird zusammengeführt und es ergibt sich ein klares Bild der überschaubaren Hauptfiguren, die der Autor hier aufeinandertreffen lässt. Welche Figur hat auf wen größeren Einfluss? Wer ist wessen Spielball? Wie die Reaktion? So wird eine Gemenglage aufgebaut, die unweigerlich zum Ausbruch führen muss.

Die Geschichte spielt im Zeitraum von mehreren Jahrzehnten. Rückblenden sind die stärksten Elemente der Erzählung, in denen der Ich-Erzähler immer mehr eigene Konturen gewinnt, sein Konterpart im Wechsel zwischen Faszination und Abstoßen ein sehr differenziertes Bild abgibt. Auch der Antagonist bekommt seine Ecken und Kanten. Ruhige Sätze lullen ein, um mit einem lauten Knall zu überfallen. Einige dieser Momente wirken arg gewollt platziert, doch möchte man unbedingt weiterlesen, erfahren. Ein gewisser Sog ist über Strecken nicht abzusprechen.

Der Erzähler nimmt diese Perspektive dauerhaft ein und setzt in seine Erinnerungslücken einzelne Puzzleteile gleichsam den Überbleibseln seines verschwundenen Gegenübers ein, um sein eigenes Bild zu vervollständigen. Immer wieder gibt es zwischen den Zeilen verschiedene Ebene als verbindende Elemente zwischen den Handlungssträngen. Entstehende Längen durchbrechen dann zuweilen den Lesefluss, dem an einigen Stellen mancher Sprung nicht hilft. Mit dem nächsten Satz hat der Autor jedoch wieder packen können.

Eine unterschwellige Spannung ist die ganze Zeit über zu spüren, wenn auch die Wendungen nicht immer überraschen können. Gerade zum Ende hin, funktioniert dies jedoch gut, was daran liegen mag, dass man sich spätestens ab Mitte des Romans in den Erzählstil eingefunden hat. Der in der Vergangenheit liegende Handlungsstrang wird dabei zu Ende am stärksten in Erinnerung bleiben. Punktuell hätte der Geschichte etwas mehr Detailliertheit gut getan, zudem Häusser passagenweise durchaus filmisch zu beschreiben weiß.

Die Perspektive und Position des Erzählenden wird, außerhalb der Zeitebene, von Beginn an sich nicht ändern. Das Gefühlschaos des Protagonisten tut es dagegen stetig. Simon wächst einem ans Herz, ist nachvollziehbar. Karnstedt als zweite Hauptfigur bleibt wie vom Nebelschleier umhüllt. Glaubt man ihm fassen zu können, endgleitet er einem schon wieder.

Egal, welches Buch man lesen möchte, den nicht ganz einfachen Coming-of-Age-Roman, das Psychogram oder den Kriminalroman, mit „Karnstedt verschwindet“, wird man all das bekommen. Ist nur die Frage, was davon am besten funktioniert. Für mich hat sich das entschieden.

Autor:

Alexander Häusser wurde 1960 in Reutlingen geboren und studierte zunächst Germanistik, Philosophie und Geschichte. Für sein Werk, welches mehrere Romane umfasst, erhielt er Auszeichnungen, wie den Literaturförderpreis der Stadt Hamburg. Häusser wirkt zudem im Rundfunk mit. Sein Roman „Zeppelin!“ wurde für das Kino verfilmt.

Alexander Häusser: Karnstedt verschwindet Weiterlesen »