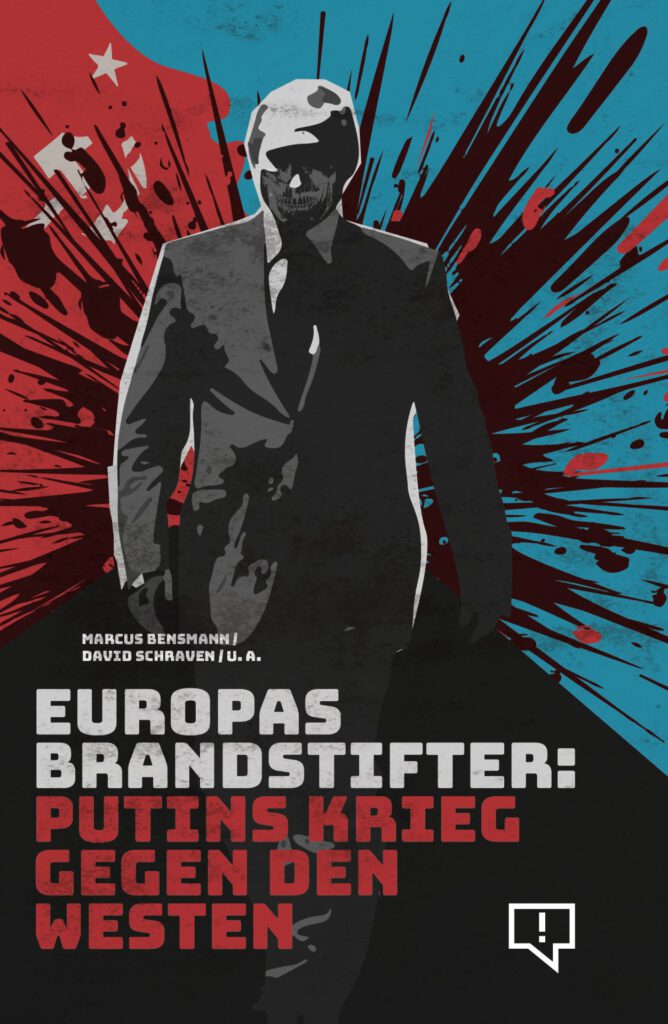

Marcus Bensmann/David Schraven: Europas Brandstifter – Putins Krieg gegen den Westen

Inhalt:

Wladimir Putins Einfluss in Europa wächst. Damit er Russland wieder zu vergangener Größe und Macht führen kann, muss die Westbindung Europas fallen. Seinen Griff nach der Vorherrschaft auf dem Kontinent hat der russische Präsident lange vorbereitet: Über zweieinhalb Jahrzehnte hat Russland unter Putin seine Netzwerke in Europa ausgebaut und Deutschland abhängig gemacht von seinem Gas.

Desinformationskampagnen, Cyberattacken und Sabotageaktionen destabilisieren die Ordnung und den Frieden in der EU. Parteien wie AfD und BSW nähern sich ideologisch dem Kreml und vertreten dessen Positionen, während das transatlantische Bündnis zersetzt wird.

„Europas Brandstifter“ bündelt die Russland-Recherchen des gemeinnützigen Medienhauses Correctiv aus den vergangengen zehn Jahren. Wir haben alte Stasi-Akten zu Putins frühen Jahren in Dresden ausgewertet, das Lobbynetzwerk um Gazprom mit seinen Verstrickungen bis tief in die deutsche Politik transparant gemacht und über Russlands Verrohung berichtet, über die Korruption im Justizsystem, über die Gewalterziehung in der Armee und die Kriegsverbrechen russischer Soldaten. Dieses Buch erzählt die Geschichte eines jahrzehntelangen Angriffs. Europa muss sich ihm endlich stellen. (Klappentext)

Rezension:

Spätestens seit den Überfall auf die Ukraine, aber Cyberattacken, die ganze Verwaltungen im Westen zeitweise lahmgelegt haben, ist klar, das Russland unter Putin versucht mit vielfältigen Möglichkeiten eine Lücke zu schließen, die nach Ansicht Putins seit dem Zerfall der Sowjetunion bestand. Sei es geopolitischer Natur, aber auch gegen Kritiker eines Systems, welches spätestens seit der Machtübernahme Putins ganz und gar auf dem ersten Mann im Kreml zugeschnitten wird, unterstützt von einer Gesellschaft, deren Verrohungen der Gewalt von Soldaten und brachialer Methoden der russischen Geheimdienste kennzeichnend sind.

Das journalistische Netzwerk Correctiv hat nun seine Reportagen der vergangenen Jahre aktualisiert und gebündelt, unter Federführung der Autoren Marcus Bensmann und David Schraven zusammengestellt. In „Europas Brandstifter – Putins Krieg gegen den Westen“ verfolgen sie die Spuren des KGB-Mann Putins von Dresden aus, bis in die höchsten Ebenen der russischen Politik und zeigen auf, wie Putin einerseits treue Gefolgsleute in Position gebracht und diese sich selbst lange Jahre danach erkenntlich zeigen, bis tief hinein in die deutsche Wirtschaft und Politik.

Wie funktioniert das Lobby-Netzwerk von politischen Entscheidungen im Kreml und der Geheimdienste bis hinein zu beinahe undurchsichtigen Firmengeflechten, die in Deutschland auch bis nach Beginn des Ukraine-Krieges abhängig machen sollen einerseits und gleichzeitig unsere demokratische Grundordnung destabilisieren? Durch Hackerattacken des FSB, bis hin zu Anschlägen auf missliebige Personen, die sich kritisch zeigen.

Correctiv schlüsselt auf, zeigt detailliert und genau diese Verstrickungen auf und zieht Linien von Putins Biografie bishin zu den brutalsten Auswirkungen im Ukraine-Krieg, der in Russland selbst nur Spezialoperation genannt werden darf, ohne auch die Mauern des Schweigens voller Erinnerungslücken zu verschweigen, auf die die Journalisten stoßen, wenn sie Personen zu bestimmten Lobby-Veranstaltungen, etwa in Sotchi, befragen oder dass sich Wehren von Politikern, die ihr Anteil an der Abhängigkeit von Moskau nicht gerne Schwarz auf Weiss sehen wollten. Dabei stellt sich mittendrin auch die Frage, wie umfassend oder für die Masse übersichtlich, kann Journalismus noch sein, wenn dies geschieht?

Die Autoren der Reportagen versuchen dies und schaffen es in einer Deutlichkeit ihr Anliegen an uns, und vor allem an die Politik mit klaren Worten zu formulieren. Das Russland-Bild, welches manche Entscheidungsträger hierzulande noch in sich tragen, ist gefährlich veraltet oder gar romantisiert, wenn auch einige wenige Stellschrauben seit Erscheinen des Buches nun anders gestellt wurden. Bündig klärt Correctiv hier die Fascette hinter dem auf, was gerade passiert und was Putin und seine Getreuen über Mittelsmänner und staatliche Organe versuchen zu erreichen.

Nichts weniger als die Zerstörung des Zusammenhalts der westlichen Gesellschaft und das Abhängigmachen zu Gunsten von Macht und Einfluss. Wer diese Verflechtungen verstehen möchte, ist daher mit der Lektüre bestens bedient, die einerseits dem Zeitstrahl der Biografie Putins und der russischen Aktivitäten folgt, andererseits Strategien, Gewalt und das politische System, sowie das Lobbynetzwerk im Einzelnen aufschlüsselt. Jede Thematik für sich würde ausreichen, ein eigenes Buch noch ausführlicher zu füllen. Das ist aber auch der einzige Kritikpunkt.

Autoren:

Marcus Bensmann wurde 1969 geboren und ist ein deutscher Journalist. Bekannt wurde er durch seine Augenzeugenberichte über die Unruhen in Usbekistan, 2005, wegen der er schließlich gezwungen wurde, das Land zu verlassen. Im Jahr 2014 untersuchte er die russische Urheberschaft des MH-17-Abschusses. Der Invesitigativjournalist arbeitete für verschiedene Zeitungen und Magazine und ist seit 2014 Mitglied des Recherchenetzwerks Collectiv. Dort recherchiert er zu Russland und zur AfD.

David Schraven wurde 1970 in Bottrop geboren und ist ein deutscher Journalist. Schon während des Studiums arbeitete er als freier Journalist für verschiedene Zeitungen und Magazine und war Mitgründer des Nachrichtenbüros Zentralasien/Kirgisien. 1996 wurde er Gründungsgeschäftsführer der taz-Redaktion Ruhr. Daneben arbeitete er mehrere Jahre als Dozent im Bereich Nachrichtenschreiben der Universität Essen. Nach verschiedenen Stationen leitet er seit 2014 das gemeinnützige Recherchebüro Correctiv und gründete2017 zusammen mit Corndt Schnibben die Online-Journalistenschule Reporterfabrik. Für seine Arbeit wurde er vielfach ausgezeichnet.

Folgt mir auf folgenden Plattformen:

Marcus Bensmann/David Schraven: Europas Brandstifter – Putins Krieg gegen den Westen Weiterlesen »