Die Frankfurter Buchmesse 2025

Auch in diesem Jahr stand ein Besuch der Frankfurter Buchmesse lange Zeit auf der Kippe, einfach aufgrund der Hotelkapazitäten einerseits, anderseits natürlich wegen der Kosten. Was nah am Messegelände dran ist oder auch nur in der Innenstadt sich befindet, kann man kaum bezahlen. Zu weit außerhalb möchte man aber auch nicht wohnen, zumal in einer Gegend, die man nicht kennt oder die vor allem abends nur schwer zu erreichen ist. Letztlich hatte ich aber eine Unterkunft gefunden und so hieß es auch in diesem Jahr wenigstens drei Tage Buchmesse in Frankfurt. Das Wochenende habe ich mir, alleine aus Kostengründen gespart.

Mit der Deutschen Bahn ging es am Tag vor Messebeginn los und mit ein wenig Verspätung habe ich dann Frankfurt erreichen und in mein Hotel einchecken können. Das war eine größere Herausforderung, als die Bahnfahrt selbst, wenn man zig Türcodes braucht, um ins Innere der Unterkunft und seines Zimmers zu gelangen und das alles zu Beginn nicht so recht klappen möchte. Aber irgendwie hat es dann doch funktioniert. Nach einem kurzen Einkauf, ging es dann mit Freunden in die Innenstadt, um dort ein klein wenig zu essen und die Filmpremiere von „Stiller“ mitzuerleben, der Verfilmung des Romans von Max Frisch, unter der Regie von Stefan Haupt, der anschließend uns Zuschauenden für Fragen und ein Gespräch zur Verfügung stand. Wer Arthouse-Kino mag, wird dem Film sicher etwas abgewinnen können. Ich musste leider meinen Nacken nach diesem Abend wieder einrenken. in Kinosälen in der ersten Reihe zu sitzen, ist nie gut.

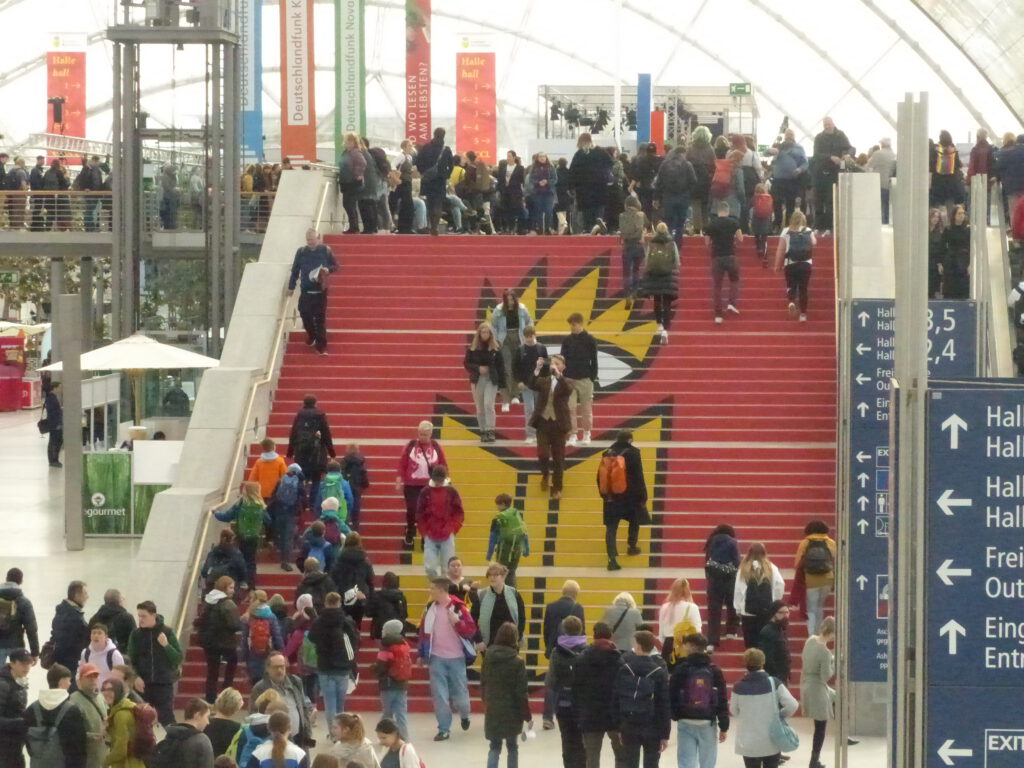

Der nächste Tag war dann auch gleich der erste auf dem Messegelände. Das habe ich ziemlich früh begonnen, um einige Fotos von leeren Gängen und unberührten Messeständen zu schießen. Die Atmosphäre, direkt vor einer solchen Messe, ist einfach schön. Natürlich ebenso, wenn sich die Hallen füllen und Leben dort hineinkommt. Das habe ich im Pavillon des Gastlandes erlebt. In diesem Jahr durften sich dort die Philippinen präsentieren, die mit zahlreichen Werken aufwarten konnten, die jetzt im Rahmen der Buchmesse auch vielfach übersetzt erscheinen. Vom Roman über Sachbuch, bis hin zur Graphic Novel ist da für jeden etwas dabei. Das Gastland hat sich mit viel Freundlichkeit, einigen Leseinseln und zwischendurch auch musikalischen Darbietungen präsentiert. Gelungener, als dies mit Italien im letzten Jahr der Fall gewesen ist.

Hauptsächlich in den Hallen 3.0 und 3.1 präsentierten sich die deutschsprachigen Verlage, die ich gleich zu Beginn abgegangen bin. Die Halle 1.2, in der sich New Adult und Romance präsentiert haben, habe ich aufgrund meines Lesegeschmacks und der zu erwarteten Menschenmengen, die am Wochenende noch einmal mehr sein würden, außer Acht gelassen. Alles für mich relevante spielte sich ohnehin in den beiden erstgenannten Hallen ab. Dort waren die großen Verlagsstände, zumindest meinem Gefühl nach, etwas besser verteilt, so dass sich dort punktuell alles Menschenmögliche konzentriert hat, man aber überall sonst gut durchgehen konnte. Ob das Konzept am Wochenende so auch aufgeht, ist eine andere Frage. Zu hoffen, wäre es. Gut war auch in diesem Jahr, dass es wieder eine extra Halle für das Signieren von Büchern gab. Auch das dürfte vor allem den Besuchenden am Wochenende zuträglich sein.

Nach einem Rundgang und ersten Begegnungen an Verlagsständen, ging es zu Kaleb Erdmann, der am Stand der Frankfurter Allgemeinen Zeitung seinen Roman „Die Ausweichschule“ präsentiert hat, danach konnte ich auf der Leseinsel der Unabhängigen Verlage der Kurt-Wolff-Stiftung die Präsentation des Kinderbuchs „Ich war Eva Diamant“ lauschen, welches von der Illustratorin und der Verlegerin präsentiert wurde. Die Autorin Eva Szepesi konnte leider aus gesundheitlichen Gründen nicht mit dabei sein, aber der Ariella Verlag und die Illustratorin Stephanie Lunkewitz haben dies ganz toll gemacht. im Anschluss wurde bei RandomHouse das Sachbuch „Der Nahost-Komplex„, von Natalie Amiri vorgestellt und bei dtv habe ich per Zufall Ivar Leon Menger getroffen, der mir seinen neuen Thriller „Der Tower“ signiert hat.

Der erste Tag endete dann mit der Vorstellung des Sachbuchs „Der stille Krieg„, von Reinhard Bingener und Markus Wehner, sowie mit einem Bloggertreffen bei Wagenbach, dem Verlag für wildes Lesen, der Ausschnitte aus seinem kommenden Programm vorgestellt hat, sowie die Autorin Annekathrin Kohout ihr Sachbuch „Hyperaktiv“ über die Sozialen Medien und was diese mit uns machen.

Tag 2 gab für mich das Motto der gesamten Messe. Für mich waren es Tage der Begegnungen. Dabei fing dieser eine mit einer ganz normalen Lesung an, von Gabriel Zuchtriegel, der in einem Gespräch sein Sachbuch „Pompejis letzter Sommer“ vorgestellt hat. Anschließend habe ich weitere Lesungen geplant, doch bin dann am Stand vom Mirabilis-Verlag hängengeblieben, wo sich nach und nach eine lockere Runde an Büchermenschen und auch sonst gebildet hatte. Die Autorin Martina Berscheid war dort, ebenfalls Achim Kinter, Florian L. Arnold, der selbst seinen nebenan platzierten Verlagsstand der Edition Hibana betreute, sowie die Künstlerin Martina Altschäfer (und viele andere, die ich hier vergessen habe). Auch eine Redakteurin vom SWR hat sich dazu gesellt, die sich Inspiration für eine Sendung holen wollte. Mit vielen Anregungen und Ideen für neue Projekte war dieser Austausch schon da eines der Highlights der diesjährigen Messe.

Zum ersten Mal habe ich die, wohl obligatorischen, Messecrepes probiert, nachdem ich Ulli Lust über ihre mit dem Deutschen Sachbuchpreis 2025 prämierte Graphic Novel „Die Frau als Mensch“ sprechen gehört habe, sowie Denis Scheck in einer Messeausgabe seiner Literatur-Sendung „Druckfrisch„, in der er einem Überblick über die seines erachtens derzeit lesenswerten Bücher gab. Ob das immer so hinhaut, lassen wir einmal dahingestellt sein. Für mich war ohnehin das nächste Gespräch am FAZ-Stand wichtiger, als der Historiker Götz Aly sein Werk „Wie konnte das geschehen? Deutschland 1933-1945“ vorgestellt hat. Ich konnte dieses mir im Anschluss signieren lassen. Auch habe ich am gleichen Tag die Autorin Isabel Bogdan und Laura De Weck getroffen, die in diesem Jahr die Jury-Vorsitzende für den Deutschen Buchpreis gewesen war.

Bei Tessloff konnte man am irgendwie obligatorischen Messe-Dino vorbeigehen, bevor es dann in direkter Nachbarschaft zu Dorling Kindersley (DK-Verlag) ging, welcher mich bisher eigentlich immer mit seinen großformatigen und toll illustrierten Sachbüchern und Bild-Lexika begeistern konnte. Dort gab es ein Blogger-Treffen und einen festlich geschmückten Weihnachtsbaum, unter den schön arrangiert die tollen Werke des Verlags lagen. Diesmal habe ich kein Buch mitgenommen. Diese Werke haben Gewicht, welches man sonst die gesamte Zeit über mit sich herumschleppen müsste. Am Ende des Abends oder der Nacht sollte ich für diese Entscheidung noch dankbar sein.

Der Tag endete mit einem Treffen unter dem Motto #bookmeetspizza, welches wieder von zahlreichen unabhängigen Indie-Verlagen des Netzwerks –Schöne Bücher– im Haus des Buches organisiert wurde. Ich war bei dieser Art von Begegnung zum zweiten Mal dabei und habe wieder einige Klein-Verlage kennenlernen dürfen, die mir so vorher noch nicht begegnet waren. Der Abend wurde dann auch lang und zog sich bis in die Nacht hinein, so dass einige von uns (auch ich) tüchtig Schwierigkeiten hatten, in ihre Unterkunft zu kommen. Es fuhr dann nämlich nichts mehr oder nur noch sehr wenig. S-Bahnen und U-Bahnen fielen aus, was zur Folge hatte, dass z. B. ich erst etwa halb zwei Uhr morgens in meiner Unterkunft ins Bett fallen konnte.

Mit entsprechend wenig Schlaf und etwas derangiert, was stark untertrieben ist, ging es am nächsten Morgen auf zum letzten Messetag. Am Freitag standen nur wenige Termine an, zum einem stellte Rowohlt sein kommendes Programm vor und Anna Prizkau („Frauen im Sanatorium„), sowie Kelly Mullen („Die Einladung„) ihre neuesten Werke, zum anderen gab es eine Art Werksgespräch über das Davor und Danach von „Für Polina“ mit Takis Würger bei Diogenes, die ebenfalls im Anschluss ihr anstehendes Programm vorstellten. Auch bei C.H. Beck habe ich mich über das kommende Programm ausgetauscht, sowie mich beim Topp Frech Verlag kurz vorstellen dürfen.

Und danach? Danach war für mich die Messezeit zu Ende, die ich mit vielen Eindrücken, tollen Begegnungen und zahlreichen Ideen verlassen konnte. Schwer bepackt ebenso, versteht sich von selbst. Ohne Bücher von solch einer Messe runter, geht ja auch nicht. Die Messe selbst fand ich insgesamt besser organisiert als in den vorherigen Jahren, wobei man die Messe-App einmal knicken kann, die teilweise nicht funktioniert und Dinge falsch und fehlerhaft angezeigt hat. Aber es war, trotz der Öffnung für Besuchende bereits am frühen Freitag, ein Durchkommen möglich (wie gesagt, die Halle New Adult und Romance kann ich nicht beurteilen, da mag es eventuell anders ausgesehen haben). Einzelne Engstellen konnte man durchaus umgehen. Einen Gang weiter sieht die Welt, auch auf der Messe, durchaus anders aus.

Am Samstag ging es dann für mich zurück in die Heimat. Mit der Bahn, die schon vor der Anreise die Zugbindung für die Rückfahrt aufgehoben hatte, aufgrund eines Schienenersatzverkehrs der zuerst zu nutzenden S-Bahn. So konnte ich auch einen ICE früher nehmen und war drei Stunden eher zu Hause als geplant. Einen Großteil des Mich-Sortierens und Auspackens konnte ich daher schon am Samstag übernehmen. Und jetzt? Jetzt folgt wohl der Messe-Blues.

Fotos stammen aus dem Privatarchiv.

Folgt mir auf folgenden Portalen:

Die Frankfurter Buchmesse 2025 Weiterlesen »