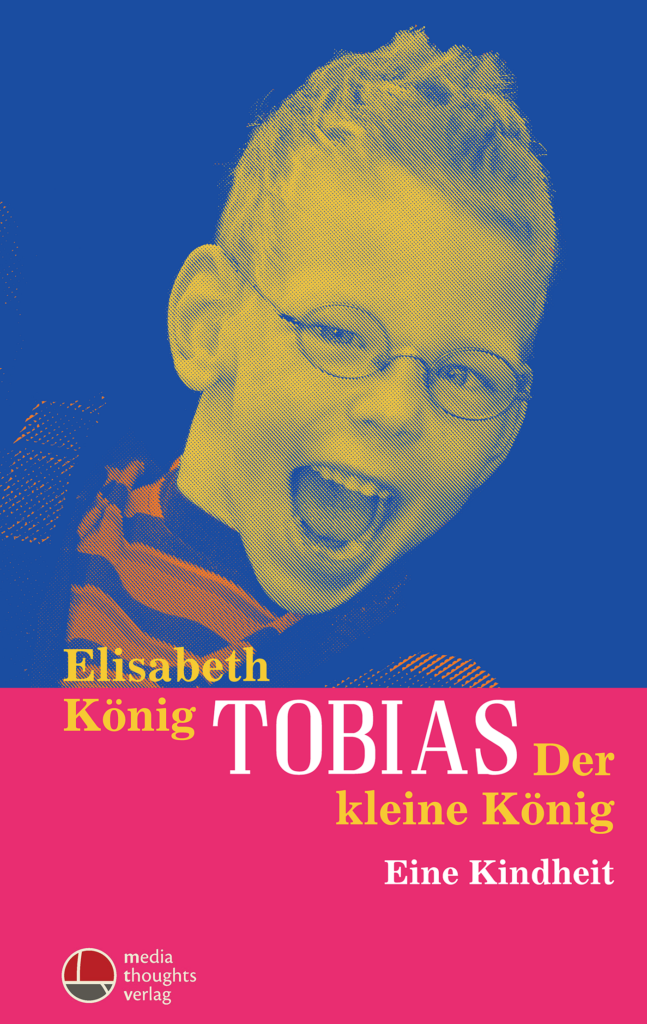

Elisabeth König: Tobias – Der kleine König

Inhalt:

Nur wenige Stunden nach seiner Geburt wurde der kleine Tobias mit dem Hubschrauber in die Kinderklinik geflogen. Es sollte der erste von vielen Krankenhausaufenthalten in seinem Leben werden. Elisabeth König beschreibt in ihrem Buch authentisch und berührend das Leben ihres schwerbehinderten Sohnes Tobias, den man in der Klinik immer „der kleine König“ nannte.

Rezension:

Mit einer Mischung aus Biografie, Lebensbericht und Lebenshilfe hat die Religionspädagogin Elisabeth König dem kurzen Leben ihres Sohnes Tobias ein beeindruckendes und berührendes Denkmal gesetzt. Aus Erlebnisberichten, geschrieben aus dessen Sicht, ursprünglich nur für dessen Ärzte und Therapeuten gedacht, ist das mutmachende Zeugnis eines jungen Lebens entstanden, welches hier gebunden zwischen Buchdeckeln vorliegt.

Bis zur Geburt scheint noch alles in Ordnung, als im Kreissaal plötzlich Hektik ausbricht. Sauerstoffmangel macht dringendes Handeln notwendig, als Tobias das Licht der Welt erblickt und eine Kette von Ereignissen in Gang setzt, die die junge Familie fortan auf die Probe stellen wird, aber auch zeigen, wie sehr diese Menschen zusammenschweißen können. Der Alltag wird von nun an zur steten Herausforderung, ob beim Hausbau oder der Organisation von Therapien und Krankenhausaufenthalten. Eine Auswahl dieser schildert die Autorin in ihrem Buch. Steter Halt und strukturgebend für die Familie und nicht zuletzt für sie selbst, der Glaube.

Hierbei wird das Lesen zur Herausforderung, wenn man selbst dieses Fundament nicht hat, aufgrund anderer Sozialisation. Beeindruckend ist es, wie die Königs daraus Kraft gezogen haben, um schier Unmenschliches zu ertragen und zu leisten. Das geht unter die Haut, lässt einem nicht unberührt, trotzdem fehlt etwas beim Lesen oder wird einem nicht so erreichen, wie andere, die dieses Glaubensfundament nicht haben. Für die jenigen sind diese Passagen zuweilen sehr anstrengend zu lesen, trotzdem sind andere Passagen um so nahegehender.

Was hat da Tobias nicht alles an Klinikaufenthalten und Untersuchungen, Therapien, auf sich nehmen müssen? Elisabeth König schildert ein Leben im permanten Ausnahme-, wenn dieser zum Normalzustand wird. Der Weg durch die medizinischen Instanzen, der andere schon auf geringeren Stufen zerbrechen lässt, die Auseinandersetzung mit Krankenkassen, aber auch der familiäre Zusammenhalt, der trotzdem nicht unberührt bleibt, sind harter Tobak ohne Atempause. Und das geht sehr nah.

Hoffnunggebend ist die Geschichte vom „kleinen König“ aber auch, was nicht zuletzt mit dem Schreibstil und der gewählten Perspektive transportiert wird, wenn die wenigen glücklichen besonderen Momente hochgehalten werden, die zeigen wie kostbar jeder einzelne davon ist. Dies schafft Elisabeth König, die mit der Überarbeitung der Texte, die ursprünglich nur für einen engeren Personenkreis gedacht waren, sicher selbst ihre Herausforderungen hatte, sprachlich auf den Punkt zu bringen.

Und hat damit ihren Sohn ein wunderbares Vermächtnis geschaffen.

Media:

BR Podcast / Buchschnittchen: Elisabeth König im Gespräch

Autorin:

Elisabeth König ist Religionspädagogin und in der Erzdiözese Freiburg als Gemeindereferentin tätig. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lebt sie im südlichen Oberschwaben.

Folgt mir auf folgenden Plattformen:

Elisabeth König: Tobias – Der kleine König Weiterlesen »