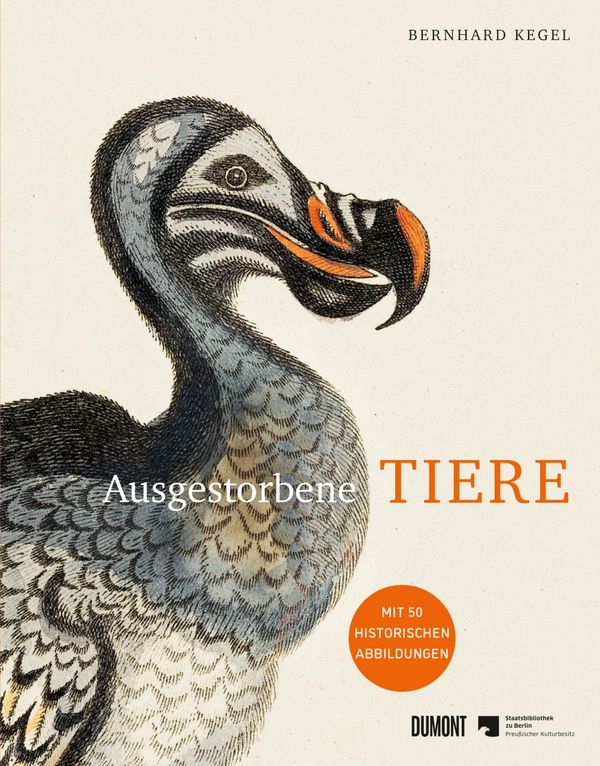

Bernhard Kegel: Ausgestorbene Tiere

Inhalt:

Quagga, Elfenbeinspecht, Koalalemur und Riesenalk: Wer weiß heute noch, wie diese Tiere aussahen, wo sie lebten, wie sie klangen – ja dass sie überhaupt existiert haben? Anhand von historischen Illustrationen erinnert dieses Buch an die Schönheit von fünfzig ausgestorbenen Tierarten und verbindet biologisch und naturgeschichtlich Wissenswertes mit anekdoten und Kuriosem. Eindrücklich führt es uns auf diese Weise die Verluste vor Augen, die die Tierwelt bereits erlitten hat, und bewahrt heutzutage unbekannte Spezies vor dem Vergessen. (Klappentext)

Rezension:

Unser Planet unterliegt ständigen Veränderungen, damit auch die auf ihm existierende Flora und Fauna. Massenaussterben, wie dass der Dinosaurier oder globale klimatische Veränderungen, unterstützt von Ausbrüchen gewaltiger Vulkane, deren Asche für längere Zeit den Himmel über weite Strecken verdunkeln konnte, gab es schon immer und infolge dessen wandelte sich auch das biologische Gefüge auf unserer Erde.

Arten kamen und gingen. Wer sich nicht kurzfristig anpassen konnte, verschwand von der Bildfläche und hinterließ eine Lücke, die entweder frei blieb oder durch eine andere Tierart besetzt wurde. Tatsächlich ist jeder Art nur eine begrenzte Zeit auf unserem Planeten vergönnt, doch dass derzeitige immer schnellere Voranschreiten vom Verschwinden verschiedener Tierarten, hat oftmals nur eine Ursache, uns Menschen.

Der Biologe Bernhard Kegel hat stellvertretend fünfzig von ihnen aufgelistet und so geholfen, sie vor dem Vergessen zu bewahren. Er erzählt, wie es zum Verschwinden des Falklandfuchses kam, des Japanischen Seelöwens oder des Tasmanischen Beutelwolfs und beschreibt, wann eine Art eigentlich als ausgestorben gilt, wie Wissenschaftler versuchen, die Letzten ihrer Art zu retten oder auf der Suche, nach vielleicht doch überlebenden Populationen einer lang nicht mehr gesichteten Spezies, sich begeben.

Der Autor zeigt zudem auf, wie fragil manche Arten in Abhängigkeit voneinander existieren und was dies für extrem bedrohte bedeutet, was die Forschung jedoch auch mit Rückzüchtung oder Gentechnik versucht, zu erreichen.

Das so entstandene Lexikon, welches nur einen winzigen Ausschnitt der Thematik zeigen kann, ist ausreichend um zu verdeutlichen, was bereits verloren ging und was wir, geht das Aussterben der Arten, von uns befeuert, im gleichen Tempo voran, noch zu verlieren drohen.

Der erhobene Zeigefinger bleibt dabei stecken, vielmehr setzt Bernhard Kegel den ausgewählten, von unserem Planeten verschwundenen Arten und ihren letzten Vertretern, wie etwa Lonesome George, der letzten Pinta-Riesenschildkröte, die 2012 auf Galapagos starb, ein würdevolles Denkmal. Er beschreibt ihre Entdeckung und zugleich ihren Untergang. Historische Illustrationen, von Menschen, die noch nicht wussten, dass sie Arten portraitieren, die einmal nicht mehr existieren würden, ergänzen diesen Band.

Das Aussterben geht derweil weiter voran. Zahlreiche Insekten sind heute kaum mehr zu hören, die uns noch vor wenigen Jahrzehnten umschwirrten. In einigen Städten verschwinden gar „Allerweltstiere“ wie der Sperling. Doch zeigt der Autor, dass es auch Hoffnung gibt. So manche Art wird durch intensiven Schutz und speziell ausgerichteten Aufzuchtprogrammen vor dem Schicksal vieler anderer bewahrt.

Doch, eines wird beim Lesen dieses ansonsten sehr nüchtern gehaltenen Bandes schnell klar. Die Liste ausgestorner Tiere ist lang und wird täglich größer, ohne dass viele Arten genauer erforscht oder beschrieben sind. Wir sind dafür verantwortlich, denn zu viele andere Arten hätten es ebenso verdient, hier ebenso aufgeführt zu werden.

Autor:

Bernhard Alexander Kegel wurde 1953 geboren und ist ein deutscher Autor. Zunächst studierte er Chemie und Biologie an der Freien Universität Berlin, danach war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. 1991 arbeitete er mit Freiland- und Laboruntersuchungen zur Wirkung u. a. von Herbiziden. Seit 1996 ist er zudem schriftstellerisch tätig und Autor mehrerer biologischer und ökologischer Sachbücher, 1993 veröffentlichte er zudem seinen ersten Roman.

Bernhard Kegel: Ausgestorbene Tiere Weiterlesen »